越剧《玉堂春》是中国传统戏曲中的经典剧目,改编自清代通俗小说《警世通言》中的“玉堂春落难逢夫”故事,经由越剧艺术家的再创作,成为越剧流派(尤其是尹派、傅派)的代表作品之一,该剧以明代为背景,通过名妓苏三与官宦子弟王金龙的爱情悲剧与冤案平反,展现了封建社会底层女性的苦难与抗争,以及善恶有报的传统伦理观念,其曲折的剧情、鲜明的人物形象和动人的唱腔,使其成为越剧舞台上久演不衰的保留剧目。

故事始于南京,官家子弟王金龙(一说为王景龙)与名妓苏三(原名周玉洁)相识相恋,情投意合,王金龙为苏三赎身,苏三本欲从良,却遭鸨母阻拦,后王金龙银两用尽被鸨母赶出,苏三私赠银两助其回乡赶考,王金龙走后,苏三被卖给山西洪洞县的沈燕林为妾,沈妻皮氏与赵监生私通,合谋毒害沈燕林,反诬苏三下毒,县官受贿,将苏三屈打成招,判成死罪,解差崇公道押解苏三赴太原复审,途中,苏三哭诉冤情,其凄惨遭遇感动崇公道,恰逢王金龙已中进士,官拜八府巡按,在太原审理此案,王金龙明察秋毫,为苏三平反冤案,两人历经磨难终得团聚。

苏三是全剧的核心人物,由越剧旦角应工,多采用傅派(傅全香)或尹派(尹桂芳)的表演风格,她本是官宦之女,因家道中落沦入风尘,却保持着纯真善良的本性,从初遇王金龙时的情窦初开,到被诬陷时的百口莫辩,再到起解途中的悲苦无助,最终冤案昭雪后的悲喜交加,苏三的情感层次丰富,唱腔上以【尺调】为主,婉转哀怨,尤其是“苏三起解”中的“苏三离了洪洞县”,通过高低起伏的旋律和细腻的气口,将人物内心的绝望与不甘表现得淋漓尽致,王金龙则由小生应工,形象儒雅正义,从富家子弟到朝廷官员的身份转变,使其在审案时既有对苏三的深情,又有对正义的坚守,其唱段【弦下腔】苍劲有力,展现了人物的成熟与担当。

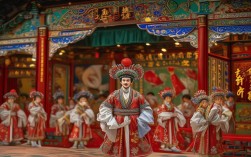

越剧《玉堂春》的艺术魅力在于其唱腔与表演的高度融合,唱腔上,该剧融合了越剧主腔与流派特色,苏三的唱段如“三堂会审”,通过【尺调】的中板、慢板、快板转换,配合眼神、身段的变化,将人物从惊恐到辩解再到激动的情绪递进表现得层次分明,表演上,“起解”一折中的“走边”动作,苏三戴着木枷,脚步蹒跚,配合崇公道的搀扶,既写实又写意,通过程式化的动作将古代囚徒的艰辛具象化,舞台美术方面,该剧服饰考究,苏三在不同阶段的服装从艳丽的妓衣到朴素的囚服,再到平反后的素雅便服,直观展现了人物命运的跌宕;布景则以简约的写意风格为主,通过一桌二椅的变化转换场景,突出了越剧“以情带景、情景交融”的美学追求。

| 经典唱段/场景 | 唱腔特点 | 表演重点 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 《苏三起解》 | 【尺调】中板,旋律下行,节奏舒缓 | 戴枷锁、蹒跚步态、掩面哭泣 | 冤屈、无助、对命运的哀叹 |

| 《三堂会审》 | 【尺调】慢转快,【弦下腔】穿插 | 水袖功、眼神躲闪与坚定交织 | 惊恐、辩解、对真相的渴望 |

| 《冤案昭雪》 | 【尺调】清板转高亢,节奏明快 | 跪拜、拭泪、与王金龙对视 | 悲喜交加、如释重负、对重逢的珍视 |

FAQs

问:越剧《玉堂春》和京剧《玉堂春》的主要区别是什么?

答:越剧《玉堂春》与京剧《玉堂春》虽同源,但在艺术风格上差异显著,唱腔上,京剧以【西皮】【二黄】为主,高亢激越,注重行腔的力度与顿挫;越剧则采用【尺调】【弦下腔】等,婉转柔美,更贴近江南水乡的细腻情感,表演上,京剧程式化更强,如“起解”中的蹉步、甩发等动作更具夸张性;越剧表演更注重生活化与写意性,身段更柔美,情感表达更含蓄,越剧苏三的形象更侧重“情”,突出其纯真与柔弱;京剧苏三则更强调“刚”,展现其刚烈与抗争精神。

问:苏三“起解”一折为何成为越剧经典?

答:“苏三起解”之所以成为越剧经典,首先在于其戏剧冲突集中,苏三从风月场所到死囚身份的转变,以及途中与解差的互动,紧凑的情节极具张力;唱腔设计上,“苏三离了洪洞县”这段唱段旋律优美,朗朗上口,既保留了传统韵味,又易于传唱,成为越剧爱好者的“入门必学”;表演上,通过戴枷、蹉步等程式化动作,结合演员细腻的眼神与表情,将苏三的悲苦形象刻画入微,引发观众共鸣;该折子戏独立成篇,情节完整,情感饱满,适合舞台单独呈现,因此成为历久弥新的经典片段。