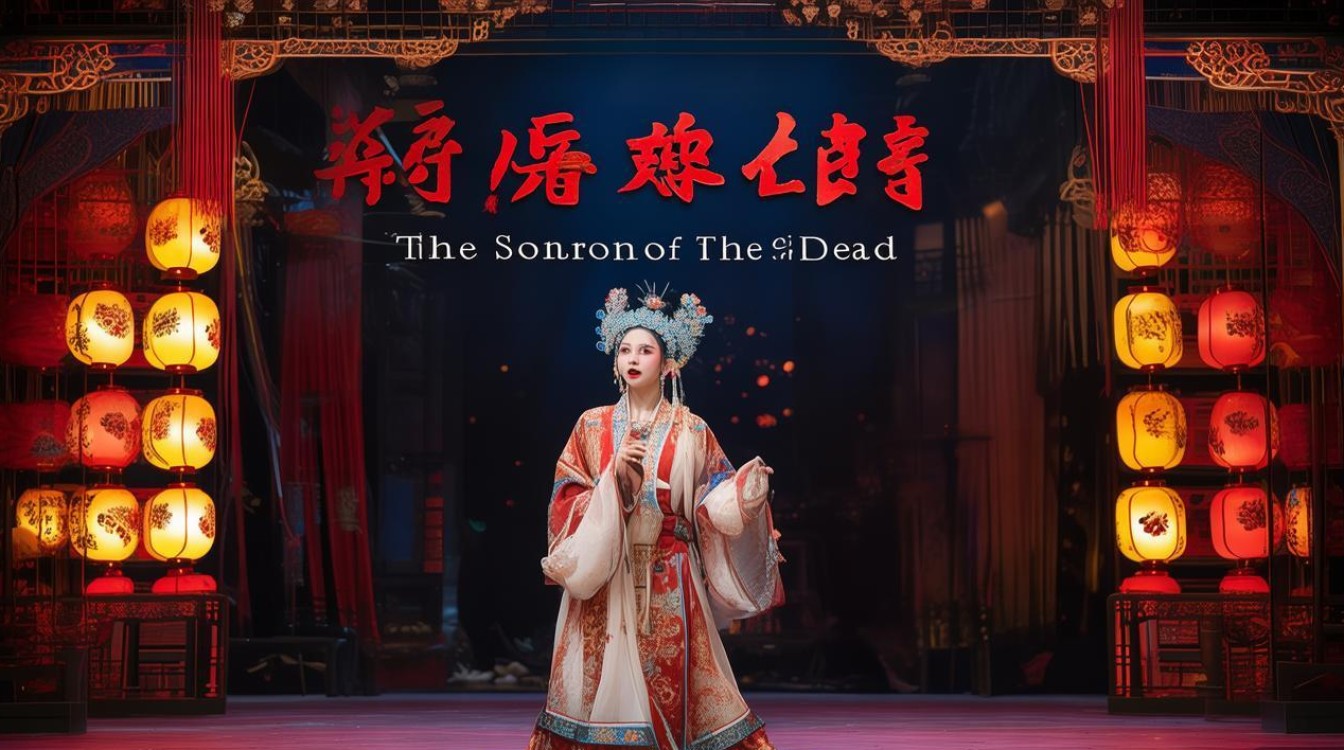

马小曼作为京剧程派艺术的杰出传人,其演绎的《生死恨》堪称程派经典剧目中的典范之作,这部由程砚秋大师创排、改编自明代传奇《韩玉娘》的京剧,以南宋末年战乱为背景,讲述了少女韩玉娘与书生程鹏举在乱世中相遇、相知,却因金兵入侵而离散,历经苦难最终重逢却阴阳相隔的悲剧故事,马小曼以其深厚的程派功底、细腻的人物塑造和声情并茂的表演,让韩玉娘这一形象在舞台上焕发出持久的艺术生命力,成为当代京剧舞台上的经典演绎。

《生死恨》的剧情充满了对战争苦难的控诉和对人性美好的珍视,开篇“洞房”一折,韩玉娘与程鹏举在战乱中结为夫妻,虽处困境却情意绵绵,马小曼在此以清亮婉转的唱腔和含羞带怯的眼神,展现了少女初嫁的幸福与对未来的憧憬,金兵的铁蹄很快打破平静,夫妻二人被掳至金营,商人强行拆散他们,逼迫程鹏举写下休书,这一转折中,马小曼通过颤抖的身段、凄惶的念白,将韩玉娘从天堂跌入地狱的绝望刻画得入木三分,尤其是“强对菱花整云鬓”一段,唱腔中融入了程派特有的幽咽婉转,每一个字都像从心底挤出,既有对命运不公的悲愤,又有对爱人离去的不舍。

“夜逃”一折是全剧的高潮,也是马小曼表演的华彩段落,韩玉娘在得知程鹏举被迫写下休书后,不顾一切连夜逃亡,历经饥寒交迫、险些丧命,马小曼在此以大幅度的身段动作表现逃亡的艰辛:踉跄的步伐、凌乱的发髻、单薄的衣衫,配合程派【二黄导板】【原板】的唱腔,“谯楼初鼓声冬冬”一句,起调高亢而苍凉,仿佛能听到韩玉娘在寒夜中的孤鸣;随后的“耳边厢又听得初交晓”唱段,节奏由慢转快,旋律跌宕起伏,既有对黎明的期盼,又有对前路的恐惧,将人物内心的矛盾与挣扎展现得淋漓尽致,当韩玉娘逃至尼庵,病倒在床时,马小曼的眼神失去了光彩,声音也变得虚弱,仅凭细微的肢体语言,就让观众感受到生命在苦难中的逐渐消逝。

“重逢”一折是悲剧的终点,也是程派艺术“声情并茂”的极致体现,多年后,程鹏举官至统制,历经千辛万苦寻到韩玉娘,却只见她奄奄一息,此时的韩玉娘,早已不是当年那个明艳的少女,而是饱经风霜、病入膏肓的妇人,马小曼以“气若游丝”般的唱腔和“回光返照”式的表演,将韩玉娘在生命最后一刻见到爱人的复杂情感——有委屈、有怨恨,但更多的是释然与不舍——表现得催人泪下。“夫妻们相看说不尽”的【二黄散板】,唱腔断断续续,仿佛每一次呼吸都用尽了力气,却又在程鹏举的呼唤中,努力挤出一丝微笑,最终在“生不能相逢死相逢”的悲叹中闭上了双眼,这一刻,舞台上没有夸张的哭嚎,只有程派唱腔中蕴含的深沉悲怆,以及马小曼精准的眼神与微表情,让悲剧的力量直抵人心。

马小曼对《生死恨》的演绎,离不开对程派艺术精髓的深刻把握,程派唱腔以“幽咽婉转、低回沉郁”著称,讲究“以情带声,声情并茂”,马小曼在继承程砚秋、赵荣琛等前辈艺术家的基础上,形成了自己“细腻含蓄、刚柔并济”的表演风格,她的唱腔既保留了程派“脑后音”“擞音”等技巧的精髓,又根据人物情感的需要进行调整,让每一个音符都成为情感的载体,韩玉娘在“洞房”时的唱腔甜美圆润,充满少女的娇羞;在“夜逃”时则变得高亢激越,蕴含着反抗的力量;而在“病卧”和“重逢”时,又转为凄楚哀婉,如泣如诉,这种唱腔与人物情感的完美融合,正是马小曼表演艺术的魅力所在。

除了唱腔,马小曼在身段、念白等方面也极具功力,程派表演注重“眼神”的运用,马小曼通过眼神的变化,精准地传达出韩玉娘在不同阶段的内心世界:初遇程鹏举时的羞涩与期待、被掳掠时的惊恐与无助、逃亡时的决绝与疲惫、重逢时的释然与不舍,她的念白则字字清晰,抑扬顿挫,既有京剧韵白的韵律美,又贴近生活,让观众能直观感受到人物的情感波动,在被迫写休书时,她念出“你……你既写了休书,我……我与你就此分别”一句,声音颤抖,既有对程鹏举的怨,也有对命运的无奈,极具感染力。

为了更直观地展现马小曼在《生死恨》中的艺术成就,以下是其表演中几个关键唱段的艺术特色分析:

| 唱段名称 | 唱腔板式 | 艺术特色 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| “谯楼初鼓声冬冬” | 【二黄导板】 | 起调高亢,拖腔悠长,运用“脑后音”技巧,声音穿透力强 | 表现韩玉娘夜逃时的孤寂与对未来的迷茫,如寒夜中的孤鸿,哀婉动人 |

| “耳边厢又听得初交晓” | 【二黄原板】 | 节奏由慢转快,旋律跌宕起伏,字字带情,句句含悲 | 展现逃亡过程中的艰辛与对黎明的期盼,内心充满矛盾与挣扎 |

| “夫妻们相看说不尽” | 【二黄散板】 | 唱腔断续,气息微弱,运用“擞音”技巧,似泣如诉 | 表现重逢时的复杂情感,既有委屈又有释然,生命在最后一刻迸发出的情感力量 |

| “未开言不由珠泪滚滚” | 【反二黄导板】 | 声音低沉苍凉,拖腔中蕴含无限悲愤,程派韵味浓郁 | 控诉战争带来的苦难,对命运不公的愤懑,情感爆发力极强 |

马小曼对《生死恨》的演绎,不仅是对程派艺术的传承,更是对经典剧目的创造性转化,她在尊重原作的基础上,结合当代观众的审美需求,对表演细节进行了打磨,例如在“夜逃”一折中,增加了更丰富的肢体语言,让逃亡的艰辛更具视觉冲击力;在“重逢”一折中,调整了唱腔的节奏,让情感的递进更加自然流畅,这种“守正创新”的艺术追求,使得《生死恨》这部传统剧目在当代舞台上依然焕发出强大的生命力,也让更多年轻观众感受到了京剧艺术的魅力。

作为程派艺术的传承者,马小曼不仅通过舞台表演传播经典,还致力于程派艺术的普及与教育,她多次参与京剧进校园、非遗传承等活动,通过讲座、示范等方式,向年轻一代传授程派表演技巧,她常说:“《生死恨》不仅是一个爱情故事,更是对和平的呼唤,对人性的歌颂,我们演绎它,就是要让观众在悲剧中感受到力量,在苦难中看到希望。”这种对艺术的敬畏之心和对社会责任的担当,让马小曼的表演更具深度和温度。

相关问答FAQs

问:马小曼的《生死恨》与其他程派演员(比如李世济、迟小秋)的演绎相比,有哪些独特之处?

答:马小曼的《生死恨》在继承程派艺术共性的基础上,更注重“细腻含蓄”的情感表达,与李世济先生的“刚劲激越”相比,马小曼的表演更侧重于人物内心世界的微妙变化,例如在“洞房”一折中,她通过眼神的流转和手指的轻颤,展现韩玉娘初为人妻的羞涩与憧憬,情感表达更加内敛而富有层次;与迟小秋先生的“高亢明亮”相比,马小曼的唱腔更强调“幽咽婉转”,尤其在“病卧”和“重逢”等悲情段落中,她运用“气声”技巧,让声音如泣如诉,更具感染力,马小曼在身段设计上更贴近生活,例如逃亡时的踉跄、病倒时的蜷缩,都力求真实自然,让人物形象更加立体可感。

问:《生死恨》作为程派经典,其剧本和唱腔设计有哪些艺术特色,使其能经久不衰?

答:《生死恨》的艺术特色主要体现在剧本的“悲剧美”和唱腔的“程派韵”两个方面,剧本上,它以南宋战乱为背景,通过韩玉娘与程鹏举的爱情悲剧,展现了战争对个体命运的摧残,主题深刻而具有普世价值,故事结构紧凑,情节跌宕起伏,从“洞房”的甜蜜到“被掳”的惊恐,从“夜逃”的艰辛到“重逢”的生死相隔,每一折都充满戏剧张力,让观众在情感上产生强烈共鸣,唱腔上,程砚秋大师为该剧创排了大量经典唱段,如【二黄导板】【原板】【散板】【反二黄】等,通过板式的变化和旋律的起伏,精准地表现人物在不同情境下的情感状态,程派唱腔特有的“脑后音”“擲音”“擞音”等技巧,让声音既高亢又深沉,既婉转又悲怆,极具艺术感染力,正是这种“以情带声、声情并茂”的艺术追求,使得《生死恨》成为程派艺术的代表作,历经百年依然在舞台上熠熠生辉。