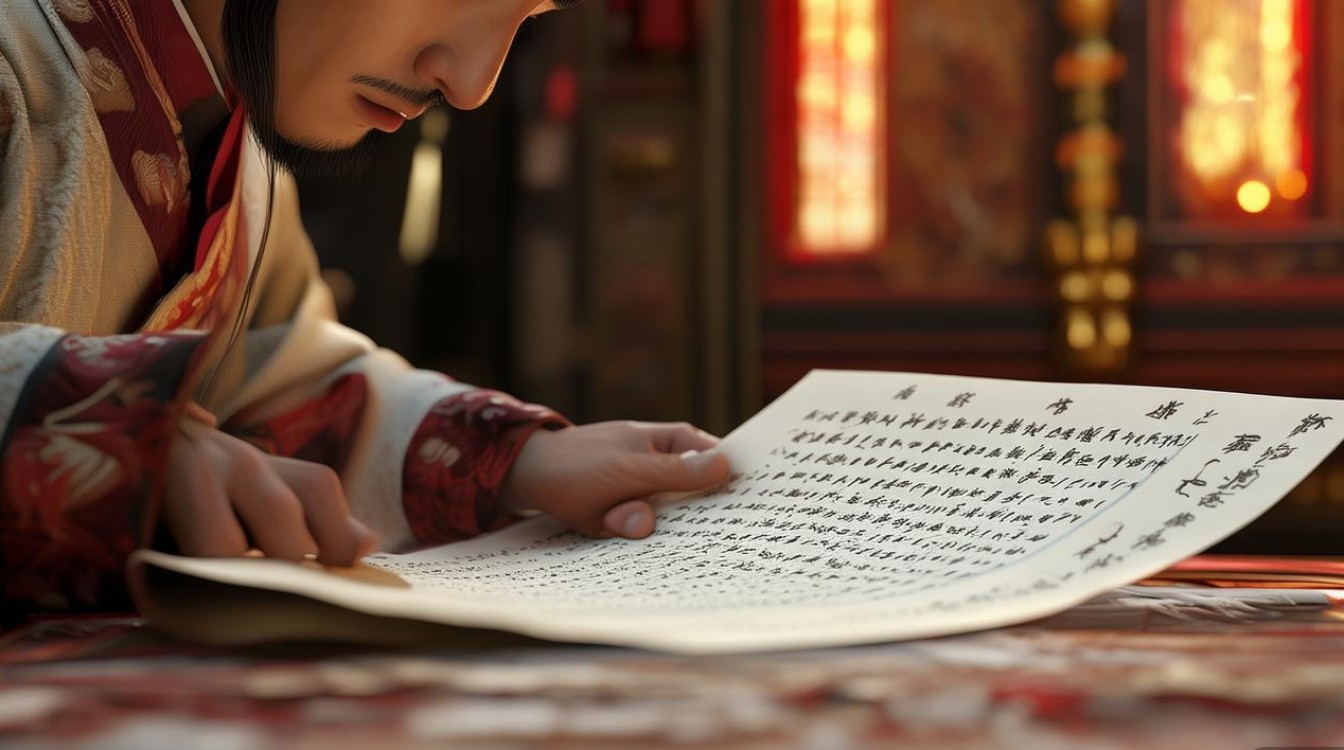

京剧曲谱,这一凝结着百年艺人智慧的艺术符号,远非简单的音符记录,而是通往京剧艺术堂奥的“密码本”,它以工尺谱为骨,以板眼为脉,以字韵为魂,在起承转合间,不仅传递着唱腔的抑扬顿挫,更暗藏着中国传统文化“技进乎道”的哲学妙谛。

初识曲谱,易为其繁复的符号所困:工尺谱的“上尺工凡六五乙”对应现代简谱的“1 2 3 4 5 6 7”,板式中的“一板三眼”“有板无眼”划分着节奏的缓急,而“擞音”“颤音”“滑音”等润腔标记,则如画家笔下的顿挫浓淡,赋予音符以生命,然而细究之下,这些“技”的规范背后,实则是“道”的约束——如同书法需先守“永字八法”方能求变,京剧唱腔必先循曲谱的“格”,才能突破“格”的局限,以梅派《贵妃醉酒》中的“海岛冰轮初转腾”为例,四平调的舒缓节奏需严格遵循“慢板”的板眼,但梅兰芳先生通过“气口”的细微变化(如“冰”字后的偷气),在规矩中注入了杨贵妃的娇媚与怅惘,这正是“从心所欲不逾矩”的艺术境界。

曲谱的“妙道”,更在于其对“情”与“境”的精准捕捉,京剧的“唱”从来不是单纯的发声技巧,而是“以情带声,声情并茂”的情感载体,曲谱中,同一板式因剧情不同而衍生出细微差异:程派《锁麟囊》的“春秋亭外风雨暴”与梅派《霸王别姬》的“看大王在帐中和衣睡稳”,同为二黄慢板,前者通过“哭头”的拖腔与“脑后音”的运用,传递出薛湘灵的悲悯;后者则以平稳的“平腔”与低回的“落音”,勾勒出虞姬的哀婉,曲谱上的每一个符号,都是艺人情感经验的物化:如“过门”的旋律不仅是段落间的过渡,更是人物内心独白的延伸;“垫头”的短促音符,则如同戏剧中的“潜台词”,在无声处惊雷。

若说“技”与“情”是曲谱的显性智慧,天人合一”的哲思则是其隐性密码,京剧曲谱讲究“气韵生动”,这“气”既是演唱时的呼吸吐纳,也是宇宙自然的运行规律,老艺人常说“唱戏要找气口”,这个“气口”不仅是生理上的换气间隙,更是与人物情感、剧情节奏相契合的“生命节律”——如《空城计》诸葛亮唱“我是用兵真如神”前的长吸气,既表现了老成持重的从容,又暗合了“静若处子”的空城计氛围,曲谱中的“散板”最具哲学意味:它无固定板眼,自由延展,看似“无法”,实则处处是“法”——演员需根据自身理解与舞台情境即兴发挥,这种“从心所欲”的自由,恰是道家“无为而无不为”的艺术诠释。

京剧曲谱的传承,本质上是“道”的延续,从余叔岩“靠腔”的严谨,到马连良“俏口”的灵动,再到当代演员对传统曲谱的创造性改编,每一代艺人都以曲谱为根基,在继承中创新,让“妙道”在时代变迁中生生不息,正如书法家临摹碑帖不仅是学字形,更是悟笔法;研习京剧曲谱,亦不仅是学唱腔,更是体悟其中蕴含的“中和之美”“虚实相生”“天人合一”的文化基因。

| 京剧主要板式与“道”之对应 |

|---|

| 板式名称 |

| 原板 |

| 慢板 |

| 快板 |

| 散板 |

FAQs

问:京剧曲谱中的“板眼”为何如此重要?

答:“板眼”是京剧节奏的核心,板”为强拍,“眼”为弱拍(如“一板三眼”即4/4拍中的强、弱、次强、弱),它不仅是音乐的“骨架”,更是戏剧情感的“脉搏”。《铡美案》中包拯唱“包龙图打坐在开封府”的“西导板”接“原板”,通过“散板”的自由开篇引出人物威严,再以“原板”的平稳节奏展现其公正,板眼的转换直接推动了剧情与情感的递进,若无板眼约束,唱腔将失序,情感表达亦会散乱,这正是“无规矩不成方圆”的艺术体现。

问:如何通过曲谱理解京剧角色的情感?

答:曲谱是角色情感的“可视化”载体,首先看“腔调”:西皮高亢明快,多表现激昂或喜悦(如《穆桂英挂帅》的“猛听得金鼓响画角声震”);二黄低回深沉,多抒发悲愤或哀婉(如《宇宙锋》的“老爹爹发恩德将我收养”),其次看“润腔”:如《女起解》苏三唱“洪洞县内无好人”的“哭腔”,通过“擞音”与“下滑音”的运用,将冤屈与悲愤具象化;再如《野猪林》林冲唱“大雪飘”的“颤音”,模仿风雪呼啸,既渲染环境,又烘托人物凄凉,最后看“气口”:武生唱段中的“快板”需短促有力的气口,表现英武;老生唱“慢板”则需绵长悠远的气口,体现沉稳,综合这些符号,便能深入角色内心,读懂曲谱背后的“情”。