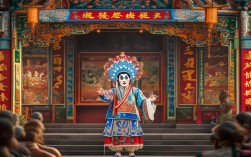

京剧《梅妃》取材于唐代传奇《梅妃传》,讲述了唐玄宗宠妃江采萍(梅妃)因杨贵妃入宫而失宠,在冷宫中以诗赋、歌舞寄托幽怨,最终于安史之乱中殉国的故事,梨花开”一段唱词,是梅妃在独处深宫时触景生情的核心唱段,既展现了她的才情与高洁,也抒发了对往昔盛宠的追忆与对命运无常的悲叹,成为京剧舞台上极具感染力的经典唱段。

唱词原文与赏析

“梨花开,春带雨,梨花落,入泥尘,别院中清晨黄昏,常徘徊,独倚栏,想起了那玄宗皇帝,当年恩爱似海深,他为我沉香亭北赏新蕊,为我霓裳舞一曲,为我题诗在团扇,为我拨弦理瑶琴,谁料到杨玉环入宫闱,从此后君王恩宠别处寻,梨花白,似我心,梨花落,似我泪,梨花寂寞伴孤身,空对明月度晨昏。”

这段唱词以“梨花”为核心意象,贯穿始终,营造出凄清孤寂的意境,开篇“梨花开,春带雨,梨花落,入泥尘”,既写梨花从盛放到凋零的自然之景,又暗喻梅妃自身命运的起伏——曾如带雨梨花般娇艳受宠,终似落花般零落成泥。“春带雨”三字尤为传神,既描摹了梨花沾雨的柔美,又暗示了泪水与春雨交融的哀伤,景中含情,情融于景。

中段“想起了那玄宗皇帝”转入回忆,以“沉香亭北赏新蕊”“霓裳舞一曲”“题诗在团扇”“拨弦理瑶琴”四个具体场景,再现了与唐玄宗的恩爱时光,这些典故均出自历史与文学记载(如沉香亭赏牡丹、霓裳羽衣舞),既符合梅妃才女形象,又通过昔日繁华与当下孤寂的强烈对比,凸显命运的无常,而“谁料到杨玉环入宫闱,从此后君王恩宠别处寻”一句,直点悲剧根源,语气从温婉转为悲凉,情感层层递进。

梨花白,似我心,梨花落,似我泪,梨花寂寞伴孤身,空对明月度晨昏”,将梨花与人的命运彻底交融:梨花的洁白象征梅妃的冰清玉洁,梨花的凋零对应她的泪水,梨花的寂寞更是她深宫生活的写照。“空对明月”四字,以景结情,余韵悠长,将无尽的孤独与哀思留给观众回味。

唱词中的意象与情感象征

为更清晰地理解唱词的深层内涵,可将其核心意象与情感对应关系整理如下:

| 意象 | 象征意义 | 情感表达 |

|---|---|---|

| 梨花开 | 昔日盛宠、青春美好 | 对往昔恩情的眷恋,对短暂美好的感慨 |

| 春带雨 | 泪水交织、柔弱哀伤 | 身处后宫的无奈,失宠后的悲戚 |

| 梨花落、入泥尘 | 命运凋零、结局凄凉 | 对命运无常的悲叹,对自身处境的清醒认知 |

| 梨花白 | 高洁品格、冰清玉洁 | 不与杨贵妃争宠的傲骨,对自身品节的坚守 |

| 空对明月 | 孤独寂寥、无人相伴 | 深宫生活的空虚,对知音难觅的感慨 |

艺术特色与文化内涵

“梨花开”唱词的艺术魅力,在于其“诗、情、景”的完美融合,从语言风格看,它化用了古典诗词的意境与韵律,如“梨花带雨”出自白居易《长恨歌》“玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨”,既继承了唐诗的含蓄蕴藉,又通过口语化的表达贴近京剧的通俗审美,从情感表达看,它避免了直白的控诉,而是通过梨花的自然意象,将失宠之怨、身世之悲、家国之思(梅妃最终在安史之乱中自尽)隐含于字里行间,体现了传统美学中“哀而不伤”的审美追求。

在京剧表演中,这段唱词常与梅派唱腔的婉转细腻相结合,演员通过“慢板”的舒缓节奏表现沉思,用“颤音”传递哽咽之情,配合“水袖”“台步”等身段,将梅妃“倚栏望月”“拈花落泪”的舞台形象塑造得栩栩如生,使唱词的情感张力得到最大化呈现。

相关问答FAQs

Q1:《梅妃》中“梨花开”唱词的创作灵感是否与唐代历史或文学作品直接相关?

A1:是的。《梅妃传》是宋代传奇小说,作者不详,讲述了梅妃江采萍的生平事迹,其中已有“梅妃善属文,自比谢道韫”的记载,并提及她曾作《楼东赋》抒发失宠之怨,京剧《梅妃》在改编时,以《梅妃传》为蓝本,将“梨花开”唱词与原著中“帝每念之,潜遣使赐珍珠一斛,梅妃以诗答之,曰:‘长门自是无梳洗,何必珍珠慰寂寥’”的情感内核相结合,并通过梨花意象的升华,强化了悲剧色彩,唱词中“沉香亭”“霓裳舞”等细节,也呼应了唐代玄宗朝的历史背景,使艺术形象更具真实感。

Q2:京剧演员在演绎“梨花开”唱段时,除了唱腔,还会运用哪些表演技巧来塑造梅妃的情感?

A2:演员在演绎这段唱词时,会综合运用唱、念、做、打中的“做”与“念”来辅助情感表达,唱到“独倚栏”时,会以单手支颐、轻抚栏杆的动作表现孤独;唱“梨花落,似我泪”时,配合眼神低垂、水袖轻拂的细节,暗示落泪;念白部分则采用梅派特有的“韵白”,语气时而温婉(回忆往昔),时而凄楚(诉说当下),通过语速、音量的变化,展现梅妃内心的矛盾与痛苦,舞台美术中“冷宫”场景的布置(如枯树、残月、落花),也与唱词意境相互烘托,共同营造出“物是人非”的悲剧氛围。