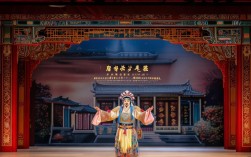

豫剧《铡美案》作为中国戏曲宝库中的经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物形象和深刻的社会内涵,历经百年传演而不衰,成为豫剧“黑头”行当的代表作,也是广大观众最为熟知的包公戏之一,该剧取材于民间流传的“秦香莲告状”故事,经过历代艺人的打磨与提炼,最终形成了一部集悲剧冲突、伦理批判与司法公正于一体的舞台艺术佳作。

善恶交织的悲歌

《铡美案》的故事发生在北宋年间,湖广广济县的贫苦书生陈世美,与妻子秦香莲相敬如宾,育有一双儿女,为求取功名,陈世美告别妻儿进京赴试,期间得中状元,又被宋仁宗招为驸马,此后,陈世美贪图富贵,隐瞒已婚事实,在京城过着奢华的生活,却将家中妻儿抛诸脑后。

三年后,广济县遭遇旱灾,秦香莲携子女千里寻夫,历尽艰辛来到京城,陈世美得知后,不仅不相认,还命家将韩琪追杀灭口,韩琪得知实情后,不忍下手,自刎身亡,临终前将秦香莲母子引荐至包拯处告状,秦香莲携子女拦轿喊冤,哭诉冤情,包拯得知其遭遇,决定为其伸张正义。

为查证真相,包拯设计假意请陈世美到府中饮酒,借机劝说其认妻,却被陈世美断然拒绝,陈世美更倚仗自己是驸马,恶言相向,甚至威胁包拯,包拯见其冥顽不灵,决定将案件提交给开封府审理,在公堂之上,秦香莲手拿血书,哭诉陈世美的忘恩负义,两个孩子跪地哭喊“爹爹”,场面凄惨动人,陈世美却矢口否认,反诬秦香莲冒充其妻。

包拯欲将陈世美依法问罪,却遭到国太与公主的阻挠,二人以“欺君之罪”相要挟,要求包拯放人,包拯深知若放走陈世美,则天理难容、国法难行,在权衡公义与私情后,他毅然摘下乌纱,脱下官袍,决定以平民身份审理此案,最终以“负心弃亲、杀妻灭子”之罪,下令铡了陈世美,秦香莲的冤屈得以昭雪,百姓无不拍手称快。

人物形象:典型环境下的典型性格

《铡美案》的成功,很大程度上源于其对人物形象的精准刻画,每个角色都具有鲜明的个性特征和典型意义,以下为主要人物分析:

| 人物 | 身份背景 | 性格特点 | 代表情节与象征意义 |

|---|---|---|---|

| 陈世美 | 贫寒书生→新科状元→驸马 | 虚荣、自私、冷酷、忘恩负义,被封建科举制度和权贵阶层腐蚀后人性泯灭 | 得官后不认妻儿、派家将追杀秦香莲、公堂上狡辩,象征封建社会中因功名而异化的知识分子 |

| 秦香莲 | 贫民女子→陈世美之妻 | 坚韧、善良、刚烈,具有传统女性的美德与反抗精神 | 携子寻夫、拦轿喊冤、公堂哭诉,体现底层妇女在苦难中的挣扎与对正义的坚守 |

| 包拯 | 开封府尹,龙图阁直学士 | 铁面无私、刚正不阿、不畏权贵,以“民为贵”的司法理念践行“天理国法人情” | 不惧公主国太压力、摘官审案、铡陈世美,象征古代司法公正与道德理想 |

| 王延龄 | 朝廷太师,陈世美座师 | 老成持重、正直善良,试图以道德感化陈世美,但最终认清其本质 | 假意认亲试探陈世美,劝其回头未果,揭示封建伦理在权势面前的无力 |

| 韩琪 | 陈世美家将 | 重情重义、良知未泯,在忠义与道德间挣扎,最终以自尽完成自我救赎 | 得知真相后放走秦香莲母子自刎,体现底层人物在黑暗制度中的清醒与悲壮 |

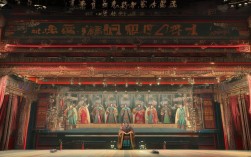

艺术特色:豫剧元素的极致展现

作为豫剧经典,《铡美案》充分展现了豫剧独特的艺术魅力,尤其在唱腔、表演和舞台呈现上形成了鲜明特色。

唱腔设计上,豫剧以其“高亢激越、朴实豪放”著称,《铡美案》中不同角色的唱腔与人物性格高度契合,包拯的唱段多采用“豫东调”,声如洪钟,气势磅礴,如“驸马爷近前看端详”唱段,通过拖腔和甩腔的运用,凸显其威严与坚定;秦香莲的则以“豫西调”为主,唱腔悲婉凄楚,如“见皇姑把我的苦胆吓破”,通过哭板和慢板的转换,将人物的悲愤与绝望表现得淋漓尽致;陈世美的唱腔则带有明显的“文小生”特点,虚伪中透着傲慢,如“她不是我的妻室”,字字句句推诿狡辩,暴露其虚伪本性。

表演艺术上,“黑头”行当的塑造是该剧的核心,包拯的表演讲究“做派沉稳、眼神犀利”,通过“蹉步”、“髯口功”等程式化动作,展现其铁面无私的形象;秦香莲的表演则以“唱做并重”,尤其是“见包公”一场,通过跪步、甩发等身段,将一个弱女子告状的艰难与悲情刻画得入木三分;陈世美的“架子生”表演则突出其“冷”与“傲”,面对妻子时的冷漠、面对包拯时的强硬,通过眼神和台步的细微变化,将人物内心的怯懦与狠毒展现得恰到好处。

舞台呈现上,传统豫剧《铡美案》以“一桌二椅”为基础,通过演员的表演和观众的想象构建舞台空间,如“杀庙”一场,仅通过秦香莲母子的哭诉和韩琪的自刎动作,便营造出紧张悲怆的氛围;而“铡美”一折,则通过包拯举刀的定格和观众的叫好声,完成对正义的宣泄,体现了戏曲“虚实相生”的美学原则。

文化意义:跨越时代的价值启示

《铡美案》不仅是一部精彩的戏曲作品,更承载着深刻的文化内涵和道德教化意义,从伦理层面看,它批判了封建社会中“夫为妻纲”的等级制度下,男性因功名富贵背弃家庭伦理的丑恶行径,歌颂了秦香莲作为女性对爱情的坚守和对家庭的责任,体现了民间对“忠贞不渝”的价值追求,从司法层面看,它通过包拯“铡美美”的故事,塑造了“法律面前人人平等”的司法理想,即便面对皇权贵族,也要维护国法尊严,这种“不畏强权、秉公执法”的精神,至今仍具有现实意义。

该剧在民间的广泛传播,也使其成为一部“活教材”,通过善恶有报的结局,它向观众传递了“善有善报,恶有恶报”的朴素观念,强化了社会公众对公平正义的信仰,无论是乡野村妇还是市井百姓,都能从《铡美案》中找到情感的共鸣和道德的指引,这正是其历经百年而魅力不减的根本原因。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《铡美案》与其他剧种(如京剧、越剧)的《铡美案》有何不同?

A1:豫剧《铡美案》与其他剧种的同一剧目在艺术风格和侧重点上存在差异,京剧《铡美案》更注重“唱念做打”的综合性,包拯的唱腔以“铜锤花脸”为主,风格更为凝重;越剧《铡美案》则偏重抒情,秦香莲的唱腔柔美婉转,情感表达更为细腻,豫剧的《铡美案》保留了更多中原地区的民间语言和生活气息,表演风格更为粗犷豪放,而京剧和越剧则分别融入了宫廷雅文化和江南水乡的柔美特质,形成了各自独特的艺术魅力。

Q2:《铡美案》中的包公形象为何能成为“清官”的代名词?

A2:包公形象之所以成为“清官”的代名词,首先在于其“铁面无私、不畏权贵”的品格,在《铡美案》中,他不因陈世美是驸马而退缩,不因国太、公主的压力而妥协,始终坚持“王子犯法与庶民同罪”,这种“司法公正”的精神契合了民众对公平正义的向往,包拯的形象具有“人神合一”的特点,他不仅是现实中的清官,还被民间赋予“日断阳、夜断阴”的神话色彩,使其成为正义的化身,豫剧通过“黑头”行当的塑造,以夸张的表演和铿锵的唱腔,将包拯的威严与慈爱融为一体,使其形象深入人心,成为跨越时代的文化符号。