王宝钏的故事是中国戏曲舞台上经久不衰的经典题材,其核心情节围绕唐代相府千金王宝钏与平民薛平贵之间的爱情波折展开,既有对忠贞爱情的歌颂,也蕴含着对封建礼教的反思,作为中国地方戏的重要代表,豫剧以独特的唱腔、鲜活的人物塑造和浓郁的生活气息,将这一故事演绎得深入人心,成为豫剧传统剧目中的“骨子老戏”,至今仍在舞台上焕发着生命力。

王宝钏故事的源流与核心内涵

王宝钏的形象最早可追溯至唐代民间传说,明代《龙凤金钗记》等话本小说中已有雏形,清代戏曲《五典坡》(又名《王宝钏》)最终将其定型,故事讲述了唐王允的三女儿王宝钏在抛绣球选婿时,不顾父亲反对,选中寒门学子薛平贵,与父亲断绝关系,独自住进寒窑苦守十八年,期间薛平贵征战西凉,王宝钏靠挖野菜度日,坚贞不屈;最终薛平贵得势归来,夫妻相认,并封王拜相,一家团圆。

这一故事的核心在于“忠贞”与“坚守”:王宝钏对爱情的忠贞、对贫困生活的坚守,薛平贵对承诺的坚守,共同构成了传统价值观中的道德标杆,但其中也暗含对封建门第观念的批判——王允作为相国,以“门当户对”为由阻挠女儿婚事,最终却因女儿的坚持与薛平贵的“逆袭”而妥协,这种戏剧冲突让观众在情感共鸣中反思社会等级观念。

豫剧对王宝钏的舞台演绎:唱腔、表演与人物塑造

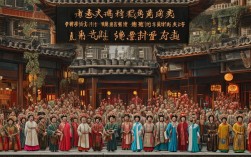

豫剧以其“高亢激越、朴实豪放”的唱腔风格,以及贴近生活的表演形式,为王宝钏的故事注入了独特的艺术魅力,在长期发展中,豫剧形成了以《三击掌》《武家坡》《大登殿》为核心的“王宝钏系列折子戏”,通过不同阶段的情节展现人物性格的演变。

豫剧《五典坡》主要折子戏与艺术特色

| 折子戏名称 | 核心情节 | 豫剧艺术特色 | 人物形象塑造 |

|---|---|---|---|

| 《三击掌》 | 王宝钏抛绣球选薛平贵,与王允击掌断绝父女关系 | 唱腔以“慢板”为主,节奏沉稳,通过王宝钏的唱段表现其决心;王允的“花脸”唱腔则显威严 | 王宝钏:敢于反抗父权,性格刚烈;王允:固执守旧,维护相府尊严 |

| 《武家坡》 | 王宝钏寒窑苦守十八年,薛平贵归来夫妻相认 | “流水板”与“二八板”交替,薛平贵“小生”唱腔轻佻试探,王宝钏“旦角”唱腔悲愤疑虑 | 王宝钏:从憔悴坚贞到惊喜认夫,情感层次丰富;薛平贵:试探中流露深情,展现身份转变 |

| 《大登殿》 | 薛平贵封王,王宝钏封后,父女和解 | “欢音”唱腔为主,节奏明快,王宝钏凤冠霞帢的扮相与之前寒窑破衣形成强烈对比 | 王宝钏:从寒门女子到皇后,命运逆转中不失本真;王允:无奈妥协,体现封建家长制的松动 |

在唱腔上,豫剧王宝钏的唱段极具辨识度,如《武家坡》中王宝钏的“指着西凉高声骂”,通过“豫西调”的苍凉悲怆,展现十八年苦守的艰辛;而《大登殿》中“封你个昭阳掌正宫”,则用“豫东调”的欢快激昂,表现命运逆转的喜悦,这种“悲喜分明”的唱腔处理,让观众直观感受到人物命运的跌宕。

表演上,豫剧注重“生活化”与“程式化”的结合,王宝钏在寒窑中的挖菜、纺线等动作,被提炼为极具舞台美感的程式化表演,既真实又富有艺术感染力;而薛平贵试探王宝钏时的“装穷”“逗趣”,则通过小生的身段和念白,增添喜剧色彩,缓解了故事的悲情基调。

演员塑造方面,豫剧名家常香玉、陈素真、桑振君等都曾塑造过经典王宝钏形象,常香玉的“刚健明亮”凸显了王宝钏的坚韧不屈,陈素真的“细腻委婉”则深化了人物的内心挣扎,桑振君的“俏丽活泼”为传统故事注入了鲜活的生命力,不同流派的艺术风格共同丰富了王宝钏的形象内涵。

王宝钏形象的文化意义与现代传承

王宝钏之所以能跨越时空成为经典,不仅因其戏剧冲突的张力,更因其形象承载了深厚的文化内涵,在传统语境中,她被视为“贤妻”的典范,体现了“从一而终”的封建伦理;但在现代视角下,她的“反抗精神”(对抗门第观念、坚守个人选择)和“生存韧性”(十八年寒窑苦守)则被赋予了新的解读,成为女性独立意识的萌芽。

豫剧对王宝钏的传承,既保留了传统剧目的精髓,也在不断创新,近年来,豫剧团体通过复排经典、融入现代舞台技术(如灯光、音效),让《五典坡》更符合当代观众的审美;年轻演员通过研习老一辈艺术家的表演,将传统唱腔与现代情感表达结合,使王宝钏的形象既“有根”又“有新”,在《武家坡》的表演中,演员通过眼神的细微变化(从怀疑到惊喜),强化了夫妻相认时的情感冲击,让古老的故事更具代入感。

王宝钏的故事也引发现代争议:有人认为“从一而终”的价值观已不符合时代精神,有人则强调其“坚守”对当代人面对困境的启示,这种争议恰恰说明,经典戏曲的魅力在于其多义性,能够在不同时代引发观众的思考。

相关问答FAQs

问题1:王宝钏的故事是否有历史原型?

解答:王宝钏和薛平贵的故事并非完全基于历史,而是民间传说与艺术创作的结合,历史上确有唐代宰相王允,但正史中并无“王宝钏抛绣球选薛平贵”的记载;薛平贵更可能是虚构人物,其“西凉征战”“封王拜相”的情节带有明显的民间传奇色彩,戏曲《五典坡》在清代成型后,通过艺术加工将故事传播开来,使其成为家喻户晓的民间传说。

问题2:豫剧《五典坡》与其他剧种(如京剧)的版本有何区别?

解答:豫剧与京剧虽同属中国戏曲,但对《五典坡》的演绎存在显著差异,唱腔上,豫剧以梆子腔为基础,风格高亢激越,如王宝钏的唱段多用“大起板”“二八板”,节奏明快;京剧则以皮黄腔为主,唱腔婉转细腻,更注重“字正腔圆”,表演上,豫剧贴近生活,动作朴实,如王宝钏挖菜、纺线的动作更具生活气息;京剧则更强调程式化,如“水袖功”“台步”等技巧更为繁复,情节处理上,豫剧侧重“悲情”与“刚烈”,京剧则更突出“伦理冲突”与“人物内心的复杂性”,两者各具特色,共同丰富了王宝钏的艺术形象。