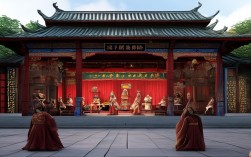

在戏曲艺术中,“戏曲中人”是一个概括性的表述,指戏曲舞台上通过表演塑造出的各类人物形象,这些人物承载着故事的核心冲突、情感表达与价值传递,是戏曲艺术魅力的关键载体,由于戏曲艺术的悠久历史、丰富地域流派及独特表演体系,“戏曲中人”的近义词不仅数量众多,且各有侧重,既包含通用文学表达,也蕴含戏曲专业术语,还带有传统戏曲的文化语境特色,深入理解这些近义词,有助于更精准地把握戏曲人物的内涵与外延。

从通用语义层面看,“人物”是最直接、最常用的近义词。“人物”泛指文艺作品中塑造的具有典型性格的人物形象,在戏曲中既可指主角,也可指配角,涵盖生旦净丑各行当所扮演的角色。《牡丹亭》中的杜丽娘、《长坂坡》中的赵云,都可称为“戏曲人物”,这一表述侧重于角色的文学性与故事性,强调其在剧情中的功能与意义。

“角色”是另一高频近义词,与“人物”常可互换,但更突出“扮演”的属性,戏曲是“扮演”的艺术,“角色”即演员通过唱念做打塑造的舞台形象,与“人物”相比,“角色”更强调演员与形象之间的创作关系,如“梅兰芳先生塑造的‘贵妃醉酒’中的杨贵妃角色”,既指舞台形象,也暗含演员的表演创作,在戏曲理论中,“角色”常与“行当”关联,因行当是角色类型化的表演体系。

若聚焦戏曲特有的表演体系,“行当”是极具专业性的近义词,行当是戏曲根据角色的性别、年龄、身份、性格等特征划分的表演类别,包括生、旦、净、丑及更细分的分支(如老生、小生、青衣、花旦、铜锤花脸、架子花脸等),每个行当都有固定的扮相、程式化动作与唱腔风格,“行当”一词不仅指角色类型,更指向一套完整的表演规范。“关羽”在京剧中被归为“红生”行当,其表演需结合生角的唱念与净角的功架,形成独特的“关公戏”表演体系。“行当”是“戏曲中人”的类型化表达,体现戏曲艺术的程式化特征。

“脚色”是戏曲传统术语,与“角色”同义但更具历史语境,尤其在元杂剧、明清传奇中常见,元杂剧有“旦末净杂”四大脚色系统,每个脚色承担不同的叙事功能,如“正旦”扮演女主角,“正末”扮演男主角,“净”扮演刚猛或滑稽的人物。“脚色”一词在传统戏曲理论中常与“家门”并用,如“生家门”“旦家门”,强调角色的归属与表演范式,现代戏曲中,“脚色”逐渐被“角色”取代,但在研究传统戏曲时仍具不可替代性。

从舞台呈现角度,“登场人物”是强调“在场性”的近义词,戏曲是舞台艺术,“登场人物”特指实际出现在舞台上的角色,区别于剧本中未出场的人物。《西厢记》中的崔莺莺、张生、红娘是登场人物,而崔母虽未在某一折直接登场,但仍是核心人物,这一表述突出戏曲的“当场扮演”特性,即演员通过表演让人物“活”在舞台上。

“剧中人”则侧重文学性与叙事性,指戏曲剧本中虚构的人物形象,与“舞台形象”相对,剧本是戏曲的基础,“剧中人”是作者通过文字塑造的人物,如《窦娥冤》中的窦娥是剧中人,而演员扮演的窦娥则是舞台形象的再创作,这一表述常用于剧本分析或文学评论,强调人物在叙事结构中的位置。

在传统戏曲语境中,“伶人角色”是一个带有历史色彩的表述。“伶人”古指演员,“伶人角色”即演员所扮演的角色,突出了演员与角色的不可分割性,过去戏曲演员常以“扮演某角色”著称,如“扮演关公的伶人”,体现演员对角色的塑造能力,这一表述在现代已较少使用,但在研究戏曲表演史或演员艺术时仍会出现。

“场上人”是戏曲行业的传统说法,“场”指舞台,“场上人”即舞台上的角色,与“场下人”(观众、后台人员)相对,这一表述简洁通俗,带有行业术语的亲切感,如“台上演的是忠臣奸臣,都是场上人,台下看的是是非非,都是场下人”,强调舞台内外的界限。

为更清晰梳理这些近义词的内涵与差异,可参考下表:

| 近义词 | 核心内涵 | 使用场景 | 举例说明 |

|---|---|---|---|

| 人物 | 文艺作品中的典型形象 | 通用文学、戏曲评论 | 杜丽娘是《牡丹亭》的核心人物 |

| 角色 | 演员扮演的舞台形象 | 戏曲表演、创作理论 | 梅兰芳塑造的杨贵妃角色 |

| 行当 | 类型化的表演类别 | 戏曲专业教学、理论研究 | 关羽属于京剧“红生”行当 |

| 脚色 | 传统戏曲的角色分类 | 元杂剧、明清传奇研究 | 元杂剧“正末”扮演男主角 |

| 登场人物 | 舞台上实际出现的角色 | 舞台分析、剧本解读 | 《西厢记》中的张生、红娘 |

| 剧中人 | 剧本中虚构的文学形象 | 文学评论、剧本分析 | 窦娥是《窦娥冤》的剧中人 |

| 伶人角色 | 演员所扮演的角色(历史语境) | 戏曲表演史、演员研究 | 扮演包公的伶人 |

| 场上人 | 舞台上的角色(行业术语) | 戏曲行业交流、传统语境 | 忠臣奸臣都是场上人 |

这些近义词的丰富性,反映了戏曲艺术作为综合性舞台艺术的复杂性:既有文学剧本的虚构性,又有舞台表演的呈现性;既有类型化的程式规范,又有演员的个性化创作;既承载着传统的历史积淀,又与当代审美语境不断互动,理解“戏曲中人”的近义词,不仅是语言层面的辨析,更是对戏曲艺术特性——如“扮演性”“程式性”“综合性”的深入把握。

从“人物”到“行当”,从“脚色”到“场上人”,每个词汇都像一扇窗,透过它能看到戏曲人物的不同侧面:他们是故事中的符号,是舞台上的形象,是行当下的类型,也是演员与观众共同创造的“在场者”,这种多维度的表达,正是戏曲艺术历经千年仍充满生命力的原因之一——它用丰富的语言,精准捕捉了舞台上那些“粉墨登场”的灵魂,让虚构的人物在唱念做打中拥有了永恒的魅力。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的“行当”和“角色”有什么区别?

A:“行当”和“角色”都与戏曲人物相关,但侧重点不同。“行当”是戏曲根据角色特征划分的表演类型体系,如生、旦、净、丑,每个行当都有固定的扮相、程式化动作和唱腔规范,是角色类型化的结果,强调的是“表演的范式”;而“角色”是具体的、个别的舞台形象,是演员通过行当的表演手段塑造出的具体人物,如“诸葛亮”“林黛玉”,强调的是“人物本身”,简单说,“行当”是“类”,“角色”是“个”,行当是角色塑造的基础和框架,角色是行当的具体呈现。

Q2:为什么传统戏曲中常用“脚色”而现代多用“角色”?

A:“脚色”是传统戏曲(尤其是元杂剧、明清传奇)中的常用术语,其“脚”有“本分”“职分”之意,“脚色”最初指角色的身份归属和功能分工,如元杂剧“旦末净杂”四大脚色系统,每个脚色有明确的叙事职责(如正旦主唱、正末主唱),这一术语带有强烈的传统戏曲体制色彩,随着戏曲艺术的发展,尤其是近现代以来,“角色”作为更通用的文艺术语逐渐取代“脚色”,因其更符合现代汉语对“扮演对象”的表达习惯,且弱化了传统行当的严格分工,更强调角色的个性塑造。“脚色”多见于传统戏曲研究,“角色”则成为现代戏曲理论与实践中的通用表述。