1983年是中国戏曲电影发展史上一个重要的年份,当时正值改革开放初期,传统文化迎来复苏与创新的浪潮,戏曲电影作为连接传统艺术与现代媒介的载体,既保留了戏曲的程式化美学,又通过电影语言丰富了叙事层次,这一年间,多部经典戏曲电影集中上映,涵盖京剧、越剧、豫剧、黄梅戏等多个剧种,不仅成为一代人的集体记忆,更在艺术传承与市场传播上取得了突破性成就,这些作品以精湛的表演、考究的唱腔和富有深度的主题,构建了独特的“83年戏曲电影全集”,至今仍被戏曲爱好者津津乐道。

从创作背景来看,1983年的戏曲电影创作既受益于国家对传统文化的重视,也得益于电影技术的进步,当时,戏曲电影工作者尝试在“守正”与“创新”之间找到平衡:一方面严格遵循戏曲的“四功五法”(唱、念、做、打,手、眼、身、法、步),另一方面通过镜头调度、场景设计和音效处理,增强电影的视觉冲击力和情感表达,京剧电影《徐九经升官记》将传统京剧与荒诞喜剧元素结合,通过电影特写镜头凸显演员的微表情,让徐九经“当官难”的内心挣扎更加立体;越剧电影《汉文皇后》则突破了戏曲舞台的时空限制,用实景拍摄与布景搭建相结合的方式,营造出汉代宫廷的恢弘氛围,同时保留越剧婉约的唱腔风格,实现了“戏曲为骨,电影为肉”的创作理念。

这一年的戏曲电影作品题材丰富,涵盖历史传说、民间故事、经典改编等多个维度,不同剧种也展现出独特的地域文化魅力,以剧种为划分,1983年的主要戏曲电影及其艺术特色如下:

| 剧种 | 代表作品 | 主演/剧团 | 核心主题与艺术亮点 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《徐九经升官记》 | 朱世慧(饰徐九经) | 以荒诞喜剧手法讽刺官场腐败,唱腔融合西皮、二黄,念白幽默生动,朱世慧的表演被誉为“活徐九经”。 |

| 豫剧 | 《七品知县郑板桥》 | 海连池(饰郑板桥) | 聚焦清代文人郑板桥的民间为官经历,唱腔采用豫剧祥符调,表演融入生活化细节,展现“清官”的为民情怀。 |

| 越剧 | 《汉文皇后》 | 王文娟(饰窦太后)、徐玉兰(饰汉文帝) | 围绕宫廷伦理与权力斗争展开,唱腔保留越剧“尺调腔”的婉转,服装设计参考汉代文物,历史感与艺术性兼具。 |

| 黄梅戏 | 《牛郎织女》 | 马兰(饰织女)、黄新德(饰牛郎) | 改编自经典民间传说,黄梅戏唱腔轻快明亮,山水实景拍摄与舞台程式结合,营造出“天上人间”的浪漫意境。 |

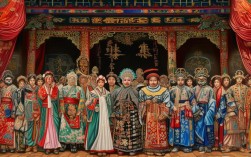

这些作品中,演员的表演是灵魂所在,京剧演员朱世慧在《徐九经升官记》中,通过“矮子步”和“夸张的面部表情”,将徐九科“歪脖子官”的诙谐与内心的正直刻画得入木三分,其“当官难”唱段至今仍是京剧舞台上的经典;越剧表演艺术家王文娟与徐玉兰的搭档,则将《汉文皇后》中窦太后的威严与柔情、汉文帝的矛盾与隐忍通过“对唱”与“身段”完美呈现,成为越剧史上的“黄金组合”;黄梅戏演员马兰以“水袖功”和清亮唱腔,将织女的善良与倔强展现得淋漓尽致,推动了黄梅戏在全国范围内的普及。

从艺术创新角度看,1983年戏曲电影在电影语言的运用上尤为突出,传统戏曲舞台依赖“一桌二椅”的写意布景,而戏曲电影则通过蒙太奇剪辑、多机位拍摄等技术,实现了时空的自由转换。《七品知县郑板桥》中,“郑板桥审理民案”的片段,用中景镜头展现审案场景,特写镜头捕捉郑板桥观察细节时的眼神变化,辅以旁白交代案件背景,既保留了戏曲“以歌舞演故事”的本质,又增强了叙事的清晰度,音乐与音效的融合也成为创新亮点,《牛郎织女》中,将黄梅戏的传统伴奏与管弦乐结合,既保留了乡土气息,又提升了音乐的层次感,使“鹊桥相会”等场景更具感染力。

这些电影的市场反响也印证了其艺术价值,当时,电影票价普遍较低,但《徐九经升官记》《汉文皇后》等影片仍创下高上座率,不少影院出现“一票难求”的现象,据不完全统计,仅《徐九经升官记》在全国的观影人次就突破亿,带动了京剧艺术的年轻化传播;而《牛郎织女》的音像制品更是畅销全国,成为许多家庭春节时的“必备节目”,这种“叫好又叫座”的现象,不仅反映了观众对传统文化的热爱,也证明了戏曲电影在大众文化传播中的独特优势。

1983年戏曲电影的成就并非偶然,它离不开时代背景的推动和创作者的坚守,改革开放初期,人们精神文化需求日益增长,而戏曲作为传统文化的代表,自然成为重要的精神食粮;戏曲电影工作者摒弃了“为政治服务”的单一创作思路,转而聚焦人性、情感等普世主题,使作品更具艺术生命力。《汉文皇后》没有简单将窦太后塑造成“权力符号”,而是通过她对养子的复杂情感,展现母性与权力的冲突,引发观众共鸣;《七品知县郑板桥》则通过“郑板桥画竹”的情节,隐喻文人风骨,赋予传统题材现代思考。

回望1983年的戏曲电影,它们不仅是艺术珍品,更是研究中国传统文化与现代媒介融合的重要样本,在短视频、流媒体盛行的今天,这些作品或许不再频繁出现在银幕上,但其“守正创新”的创作理念,依然为当代戏曲影视化提供了宝贵经验,正如戏曲理论家郭汉城所言:“戏曲电影的生命力,在于既能让老观众看到‘熟悉的韵味’,又能让新观众感受到‘新鲜的惊喜’——1983年的戏曲电影,正是做到了这一点。”

相关问答FAQs

Q:1983年的戏曲电影为何能成为经典?对当时的社会文化有何影响?

A:1983年戏曲电影成为经典,主要源于三方面:一是艺术上“守正创新”,既严格遵循戏曲的表演程式与唱腔规范,又通过电影语言增强叙事张力和视觉美感;二是题材贴近大众,聚焦历史传说、民间故事等观众熟悉的主题,同时融入人性思考,引发情感共鸣;三是时代机遇契合,改革开放初期传统文化复苏,观众对优质文化产品需求强烈,而戏曲电影恰好填补了这一空白,对社会文化而言,这些电影不仅推广了戏曲艺术,培养了一批年轻观众,更推动了传统文化的现代化传播,成为连接传统与大众的重要桥梁。

Q:与当代戏曲电影相比,1983年的戏曲电影在创作理念和表现手法上有何不同?

A:创作理念上,1983年戏曲电影更强调“以戏曲为本”,电影作为辅助工具,目的是让戏曲艺术突破舞台限制,核心仍是戏曲的“唱、念、做、打”;当代戏曲电影则更注重“电影思维”,有时会弱化戏曲程式,强化剧情冲突和视觉奇观,甚至融入数字特效等新技术,表现手法上,1983年作品受技术限制,多采用实景拍摄与舞台布景结合,镜头语言相对传统;当代戏曲电影则可通过CGI技术还原历史场景,运用多线叙事、非线性剪辑等手法,更贴近现代观众的观影习惯,但两者各有优劣:1983年的作品更“原汁原味”,保留了戏曲的纯粹性;当代作品则更具传播广度,但可能在艺术韵味上有所折损。