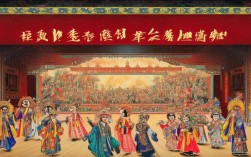

张宝英与王惠,作为当代中国戏曲界的两位标志性人物,分别以豫剧与越调的艺术成就奠定了各自的行业地位,她们不仅是国家级非物质文化遗产的代表性传承人,更是传统戏曲艺术在当代焕发生命力的关键推动者,数十年来,她们深耕舞台,以精湛的技艺、深厚的文化积淀和对艺术的执着追求,为豫剧崔派、越调申派(金派)的传承与创新作出了不可磨灭的贡献,其艺术风格与代表剧目至今仍被戏迷奉为圭臬。

张宝英是豫剧崔派艺术的杰出继承者与发展者,1933年出生于河北邢台的她,1950年考入河南省文工团(后为河南省豫剧三团),1956年正式拜豫剧大师崔兰田为师,深得崔派“以情带声、声情并茂”的艺术精髓,她的表演风格兼具北方戏曲的豪放与细腻,尤其擅长塑造悲剧性女性角色,唱腔上讲究“字正腔圆、抑扬顿挫”,通过气息的巧妙运用,将人物的悲欢离合融入旋律之中,形成“刚柔并济、含蓄深沉”的独特艺术魅力,其代表剧目《秦香莲》堪称豫剧经典中的经典,剧中“见皇姑”“抱琵琶”等桥段,她以低回婉转的拖腔、精准的面部表情和身段,将秦香莲的悲愤、坚忍与母爱刻画得淋漓尽致,尤其是“香莲慢板”唱段,成为豫剧旦角教学的范本。《三上轿》《桃花庵》《秦香莲后传》等剧目中,她塑造的崔玉荣、窦氏、秦香莲等角色,既有传统戏曲程式化的美感,又融入了对人物内心世界的深度挖掘,推动了豫剧旦角艺术从“重唱腔”向“重人物”的深化发展。

王惠则是越调申派(金派)艺术的重要传承者与弘扬者,1957年生于河南周口的她,1970年考入周口越调剧团,1979年拜越调大师申凤梅为师,成为申派艺术的“关门弟子”,申派以“文武兼备、老生行当见长”著称,王惠凭借扎实的功底和独特的嗓音条件,将申派“高亢激越、沉稳大方”的唱腔风格与女性演员的细腻情感相结合,成功塑造了一系列经典男性角色,被誉为“女扮男装的越调名家”,其代表作《收姜维》中,她饰演的诸葛亮羽扇纶巾、气度不凡,既有“空城计”中的从容淡定,也有“收姜维”时的运筹帷幄,尤其是“四伯”唱段,她以喷口音、甩腔等技巧,将诸葛亮的忠贞、智慧与忧思展现得淋漓尽致,成为越调舞台上的不朽形象。《诸葛亮吊孝》中,她通过“哭灵”一场的哭腔与身段结合,将悲壮情绪推向高潮,既保留了传统老生的程式化表演,又注入了现代观众能共情的情感张力,使这一古老剧目在当代仍能引发强烈共鸣。

两位艺术家的艺术生涯虽分属不同剧种,却共同体现了“守正创新”的戏曲传承理念,她们在继承师父艺术精髓的基础上,结合自身条件与时代审美,对唱腔、表演、人物塑造进行了创造性转化,既保留了传统戏曲的“根”与“魂”,又让古老艺术在当代舞台上焕发新的活力,以下为两人代表剧目及艺术特色概览:

| 艺术家 | 剧种 | 代表剧目 | 饰演角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 张宝英 | 豫剧 | 《秦香莲》 | 秦香莲 | 唱腔含蓄深沉,情感表达细腻,以“情”动人,悲剧张力强 |

| 张宝英 | 豫剧 | 《三上轿》 | 崔玉荣 | 身段沉稳,唱腔悲怆,将封建女性“三从四德”下的反抗与无奈刻画入木三分 |

| 王惠 | 越调 | 《收姜维》 | 诸葛亮 | 唱腔高亢激越,表演沉稳大气,塑造“智绝”形象,兼具老生的刚毅与女性的细腻 |

| 王惠 | 越调 | 《诸葛亮吊孝》 | 诸葛亮 | 哭腔悲壮苍凉,身段凝重,将历史人物的忠义与人性情感深度融合 |

张宝英与王惠的艺术成就,不仅体现在舞台表演上,更体现在对戏曲传承的坚守,她们收徒传艺,参与戏曲教育,推动传统剧目进校园、进社区,让更多年轻人了解并爱上戏曲艺术,她们用一生的实践证明,传统戏曲并非“老古董”,只要扎根生活、尊重传统、勇于创新,就能在时代长河中生生不息,绽放永恒的魅力。

相关问答FAQs

问题1:张宝英的崔派艺术与王惠的申派艺术在传承上有何不同?

解答:崔派艺术以“悲情戏”为核心,张宝英在传承中更注重“以情带声”,通过细腻的情感表达和程式化表演的融合,深化悲剧人物的内心世界;申派艺术以“须生戏”为特色,王惠则侧重“文武兼备”,在继承申派老生刚毅风格的基础上,融入女性嗓音的柔美,形成“女须生”的独特演绎,两者均强调“师法古人而不泥古人”,但因剧种与行当差异,传承路径各具特色。

问题2:两位艺术家的代表剧目为何能成为跨越时代的经典?

解答:经典性源于“传统程式”与“现代审美”的平衡,如张宝英在《秦香莲》中弱化过度程式化表演,强化“见皇姑”时的眼神、微表情等细节,让人物更具真实感;王惠在《收姜维》中将诸葛亮的历史形象与人性情感结合,通过唱腔节奏的调整(如加入气口、润腔技巧),既保留传统韵味,又贴近当代观众的听觉习惯,她们对人物“立体化”的塑造——不再局限于“好人坏人”的简单标签,而是挖掘角色的复杂性与时代性,使剧目具有了超越时空的情感共鸣力。