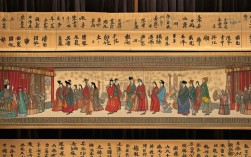

豫剧《白蛇传》作为中国戏曲宝库中的经典剧目,历经百年传承,哭啼啼”一折更是因常香玉先生的卓越演绎成为豫剧艺术中的璀璨明珠,常香玉作为豫剧“常派”创始人,以她深厚的艺术功底和对人物内心的精准把握,将白娘子水漫金山失败后与许仙重逢时的悲怆、委屈与爱恋,通过唱腔、身段与情感的融合,塑造出一个有血有肉、情真意切的蛇仙形象,让“哭啼啼”唱段成为跨越时代的艺术经典。

“哭啼啼”唱段出现在《白蛇传》“断桥”一幕之前,白娘子金山受挫,身负重伤却心系许仙,历经波折终于寻得夫君,此时的她,既有对许仙负心(误听法海谗言)的怨怼,更有对夫妻情深的眷恋,更有对现实无奈的悲恸,常香玉在演绎时,并未简单停留在“哭”的表层,而是以情为核,通过唱腔的抑扬顿挫、节奏的疾徐变幻,将白娘子复杂的心境层层剥开,唱词以方言为基础,“官人哪”“你妻房”等称呼质朴亲切,配合豫剧特有的“豫东调”“豫西调”融合,既有高亢激越的悲鸣,如“哭得我泪如雨下心似刀扎”,字字含泪,声声带血;又有低回婉转的哀怨,如“你我夫妻恩爱情深,谁料想今日两离分”,气息细腻,缠绵悱恻,尤其在“哭”字的处理上,她运用“擞音”“颤音”等技巧,让哭声既有戏曲的程式美,又充满生活化的真实感,仿佛观众能亲眼见到白娘子颤抖的双肩和含泪的眼眸。

在表演上,常香玉将“唱做结合”发挥到极致,演唱时,她的眼神时而哀怨地凝视许仙,时而望向远方的金山,眉宇间凝聚着伤痛与不甘;水袖的运用更是点睛之笔,“投袖”“甩袖”“翻袖”等动作,配合唱腔的起伏,时而如泣如诉,时而激愤难平,当唱到“实指望夫妻恩爱白头到老,又谁知平地风波起浪涛”时,她身形微晃,双手轻抚胸口,将白娘子内心的绞痛外化为可见的身段,让观众在视觉与听觉的双重冲击下,完全沉浸在人物的情感世界中,这种“以形传神,以情带声”的表演,正是常香玉艺术魅力的核心,也是“哭啼啼”唱段能够打动人心的关键。

常香玉对“哭啼啼”的演绎,不仅是对传统剧目的传承,更是艺术的再创造,她结合自身嗓音条件,将花旦的娇媚与青衣的端庄融为一体,既保留了白蛇仙子的灵动,又凸显了人妻的深情,在节奏把控上,她打破传统板式的束缚,根据情感需要灵活调整,如“哭啼啼泪涟涟”一句,前半句用慢板铺陈悲伤,后半句突然转入流水板,节奏加快,表现情绪的激动爆发,形成强烈的艺术张力,这种创新并非标新立异,而是基于人物内心的自然流露,让豫剧唱腔更好地服务于情感表达,使“哭啼啼”成为既有传统韵味又有现代审美的艺术精品。

“哭啼啼”唱段已成为豫剧演员学习的经典范例,常香玉的录音录像更是被戏迷反复品鉴,她用一生的艺术实践证明,真正的经典不仅在于剧目的古老,更在于艺术家用真心赋予角色永恒的生命力,白娘子的“哭啼啼”,哭的是千古爱情的不易,哭的是女性对命运的抗争,更是常香玉对豫剧艺术无限热爱的深情回响。

相关问答FAQs

《白蛇传·哭啼啼》为何能成为豫剧经典唱段?

解答:其经典性源于多方面:唱词以方言为根基,质朴直白又情感浓烈,如“官人哪”等称呼贴近生活,易引发观众共鸣;常香玉的唱腔融合豫东调的高亢与豫西调的婉转,通过“擞音”“颤音”等技巧将白娘子的悲恸、哀怨、恳求表现得层次丰富;表演上“唱做结合”,眼神、水袖、身段与唱腔完美配合,使人物情感具象化;最重要的是,唱段精准刻画了白蛇“人”与“仙”的双重身份,既有爱情的炽热,又有对现实的无奈,这种普世的情感主题使其跨越时代,成为豫剧艺术的标志性作品。

常香玉在演绎“哭啼啼”时有哪些独特的艺术处理?

解答:常香玉的独特处理主要体现在三方面:一是“情为核”,她不刻意追求技巧炫技,而是以白娘子内心情感为出发点,让唱腔、身段都服务于情感表达,如“哭得我泪如雨下”一句,通过气息的颤抖和音色的变化,传递出锥心刺骨的悲伤;二是“节奏创新”,她打破传统板式限制,根据情绪需要灵活调整快慢,如从慢板到流水板的突然转换,形成情感爆发点;三是“细节雕琢”,如眼神的“哀怨凝视”与水袖的“投袖翻袖”配合,将白娘子“爱恨交织”的复杂心理外化为可视动作,让角色既有戏曲的程式美,又有真实的生活感,这正是“常派”艺术“以情带声,形神兼备”的精髓。