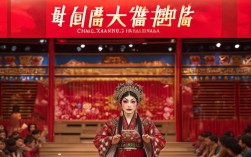

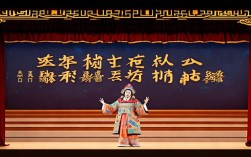

王凤英是中国当代戏曲艺术领域,尤其是豫剧表演艺术中极具影响力的代表人物之一,她以数十年的舞台实践和艺术探索,将豫剧这一源自中原大地的传统艺术形式推向了新的高度,其表演风格兼具传统韵味与时代气息,塑造的众多经典角色深入人心,成为连接传统戏曲与现代观众的重要桥梁,王凤英的艺术生涯不仅是对豫剧表演技艺的极致追求,更是对戏曲文化传承与创新的生动诠释。

王凤英出生于河南一个普通戏曲爱好者家庭,自幼耳濡目染豫剧的唱念做打,对戏曲艺术产生了浓厚兴趣,她天赋出众,12岁便考入当地戏曲学校,系统学习豫剧表演,主攻青衣、闺门旦,兼习花旦、刀马旦,在校期间,她师从多位豫剧前辈,刻苦钻研基本功,唱腔功底扎实,身段规范优美,为日后的艺术发展奠定了坚实基础,16岁毕业后,她加入河南省豫剧院,成为剧团青年演员,在大量传统戏和新编历史剧中担任重要角色,逐渐在戏曲舞台崭露头角,早期的《秦香莲》《花木兰》《穆桂英挂帅》等经典剧目中,她通过细腻的表演和对人物内心的深刻挖掘,展现了超越同龄人的艺术领悟力,开始受到业界和观众的广泛关注。

在艺术成熟期,王凤英的代表作品层出不穷,每个角色都成为豫剧舞台上的经典,她主演的《秦香莲》中,秦香莲的贤淑、坚韧与悲愤被她演绎得淋漓尽致,尤其是“见皇姑”“见包拯”等场次,唱腔时而低回婉转,时而激越悲壮,眼神中蕴含的委屈与期盼,配合精准的身段动作,将古代妇女的悲惨命运与反抗精神展现得动人心魄。《花木兰》一剧中,她突破了传统旦角表演的局限,成功塑造了从闺阁少女到巾帼英雄的蜕变过程,“刘大哥讲话理太偏”唱段中,她融合了花脸的浑厚与老生的刚劲,形成了独具特色的“花木兰腔”,成为豫剧经典唱段,至今仍被广泛传唱。《穆桂英挂帅》中的穆桂英,她则通过稳健的台步、飒爽的身姿和苍劲有力的唱腔,展现了这位老年女英雄的豪迈与深情,“捧印”一场中,她将穆桂英对国家的忠诚与对家人的不舍融为一体,情感层次丰富,极具感染力,她在《泪洒相思地》《五女拜寿》《清风亭》等剧目中的表演,也各具特色,无论是大家闺秀的温婉贤淑,还是市井女子的泼辣直爽,她都能精准把握人物性格,赋予角色鲜活的生命力。

为了更直观地展现王凤英的艺术成就,以下是其部分代表作品及艺术特色概览:

| 作品名称 | 扮演角色 | 行当 | 艺术特色 | 社会影响 |

|---|---|---|---|---|

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 青衣 | 唱腔悲愤深沉,身段端庄凝重,眼神戏极具张力,突出人物的坚韧与悲苦 | 成为豫剧青衣行当的标杆之作,多次赴国内外演出,推动豫剧走向世界 |

| 《花木兰》 | 花木兰 | 闺门旦/刀马旦 | 唱腔刚柔并济,融合多种声腔特点,身段兼具女子的柔美与将士的英武 | “花木兰腔”成为豫剧标志性唱腔,入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 刀马旦 | 台步稳健,气势恢宏,唱腔苍劲有力,将老年英雄的豪迈与深情刻画入微 | 重现了经典戏曲英雄形象,激发观众爱国情怀,成为戏曲进校园的必选剧目 |

| 《泪洒相思地》 | 赵素容 | 闺门旦 | 唱腔婉转凄美,表演细腻含蓄,通过水袖功、眼神戏展现人物的痴情与绝望 | 被称为“豫剧苦情戏”经典,引发观众强烈情感共鸣,久演不衰 |

王凤英的艺术特色不仅体现在对传统剧目的精湛演绎上,更在于她对戏曲表演艺术的创新与发展,在唱腔方面,她以豫剧豫东调、豫西调为基础,广泛吸收京剧、越剧等剧种的声腔技巧,形成了“刚柔相济、清新婉约”的个人风格,她的真假声转换自然流畅,高音区通透嘹亮,低音区浑厚饱满,尤其在处理悲剧人物时,能通过唱腔的强弱、快慢变化,精准传递人物内心的情感起伏,在表演上,她注重“以形传神”,将程式化的身段动作与人物性格、情感紧密结合,如在《清风亭》中饰演张元秀老伴,她通过颤抖的双手、蹒跚的步履和含泪的眼神,将老年夫妇失子的悲痛表现得真实可感,突破了传统戏曲“重唱轻做”的局限,她还积极参与新编历史剧和现代戏的创作,在《焦裕禄》中饰演焦裕禄的妻子,将生活化的表演融入戏曲程式,使现代人物形象在戏曲舞台上焕发出新的生命力,为豫剧的现代化探索提供了宝贵经验。

作为戏曲艺术的传承者,王凤英始终将“传帮带”作为自己的重要使命,她不仅活跃在舞台上,还致力于戏曲教育工作,先后在河南省艺术学校、中国戏曲学院等多所院校担任兼职教授,培养了一大批优秀的青年戏曲人才,她注重因材施教,根据学生的嗓音条件和性格特点制定教学方案,强调“先做人,后做艺”,要求学生在传承技艺的同时,更要理解戏曲文化的内涵,她创办的“王凤英戏曲工作室”,通过举办青年演员培训班、名家名段演唱会等形式,为豫剧艺术的传承搭建了平台,她还积极参与戏曲进校园、进社区等公益活动,通过讲座、示范表演等方式,让更多年轻人了解和喜爱戏曲艺术,为豫剧的普及推广作出了重要贡献,凭借在戏曲领域的卓越成就,她先后荣获中国戏剧梅花奖、文华表演奖、国家级非物质文化遗产代表性传承人等多项荣誉,这些奖项不仅是对她个人艺术成就的肯定,更是对她在戏曲传承与创新中所作贡献的高度认可。

王凤英的戏曲艺术,是传统与现代的完美融合,是技艺与情感的深度共鸣,她以对艺术的执着追求和对戏曲文化的责任担当,不仅塑造了一个个鲜活的舞台形象,更让豫剧这一古老艺术在新时代焕发出蓬勃生机,她的表演告诉我们,戏曲艺术的生命力在于传承,更在于创新;在于坚守传统,更在于与时俱进,在文化多元化的今天,王凤英的艺术实践为戏曲艺术的传承发展提供了有益启示,也为中国戏曲的“创造性转化、创新性发展”树立了典范。

FAQs

Q1:王凤英在戏曲表演中如何平衡传统与创新?

A1:王凤英在传统基础上进行创新,首先坚守豫剧的核心声腔和表演程式,如豫东调的高亢、豫西调的婉转,以及“唱念做打”的基本功;她广泛吸收其他剧种和艺术形式的元素,如京剧的身段技巧、现代音乐的配器手法,并将生活化表演融入新创剧目,使传统人物更具时代感,她强调“创新不离宗”,所有变化都以人物塑造和情感表达为核心,确保创新不偏离戏曲的艺术本质,实现了传统韵味与时代审美的统一。

Q2:王凤英对豫剧传承有哪些具体贡献?

A2:王凤英的传承贡献主要体现在三方面:一是教育传承,她在多所院校任教,培养青年演员,创办工作室开展培训,系统传授技艺与戏曲文化;二是剧目传承,她整理复排《秦香莲》《花木兰》等经典剧目,通过舞台实践保留传统精髓,同时参与新编戏创作,拓展豫剧题材;三是普及推广,她通过戏曲进校园、公益演出、媒体传播等方式,让豫剧走进大众视野,吸引年轻观众,为豫剧的活态传承奠定了基础。