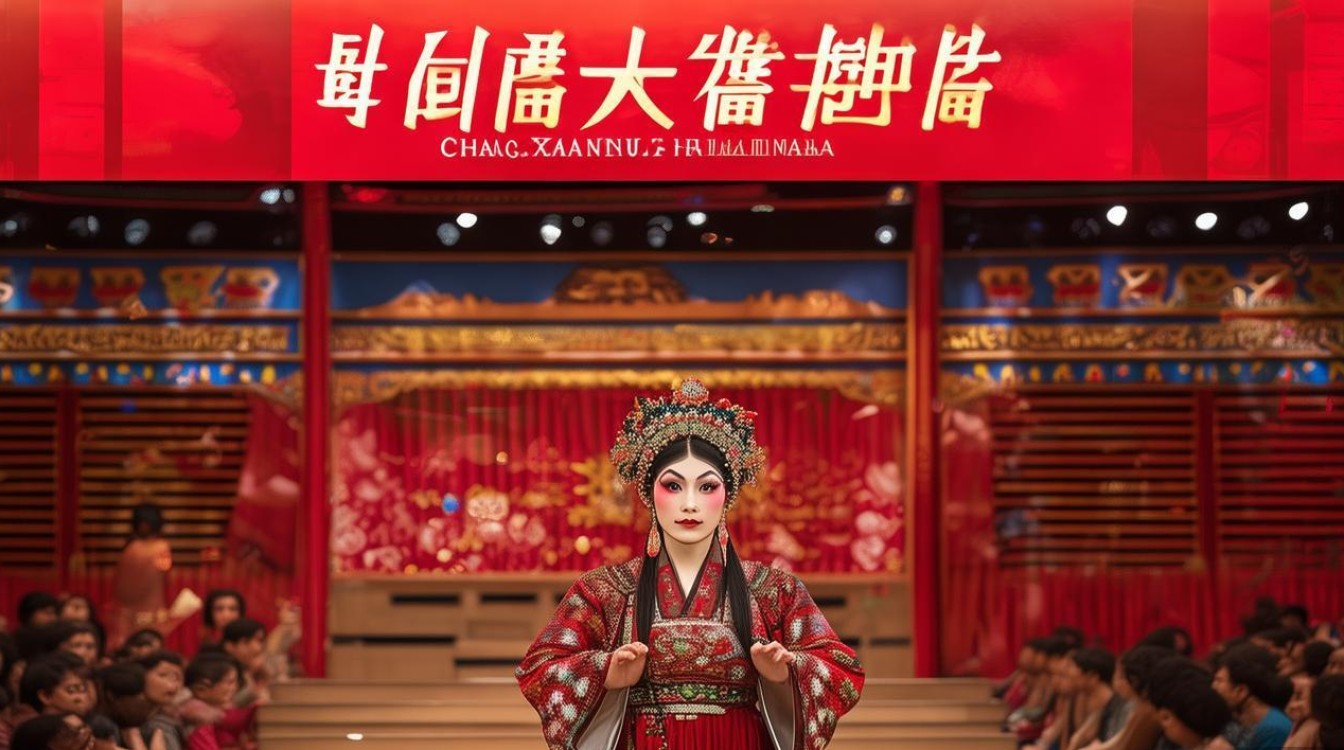

豫剧《花木兰》作为常香玉大师的代表作之一,不仅是中国戏曲史上的经典剧目,更承载着深厚的家国情怀与女性力量,自1951年首演以来,常香玉以“全场”饱满的艺术激情和精湛表演,将花木兰从闺中少女到巾帼英雄的形象刻画得淋漓尽致,成为几代观众心中的不朽记忆,这场“全场”演出,不仅是唱念做打的完美呈现,更是常派艺术精髓的集中体现,其背后蕴含的创作背景、艺术特色与文化意义,值得深入探寻。

创作背景:时代洪流中的艺术抉择

1951年,抗美援朝战争爆发,全国上下掀起保家卫国的热潮,常香玉在目睹志愿军战士的英勇事迹后,萌生了以戏曲艺术支援前线的想法,她想到花木兰“替父从军”的传统故事,认为这一形象与当时“保家卫国、人人有责”的时代精神高度契合,经过短短数月的筹备,她带领剧社成员对传统剧本进行改编,强化了花木兰的家国大义与女性觉醒主题,并在音乐、唱腔、表演上大胆创新,最终打造出这部兼具传统韵味与时代气息的《花木兰》。

值得一提的是,常香玉为演出倾尽家财:她变卖了自己的房产和汽车,带领剧社成员在半年内辗转多地演出,将演出收入全部捐献给志愿军,购置了一架命名为“香玉剧社号”的战斗机,这一举动不仅让《花木兰》的演出超越了艺术本身,更成为一曲爱国主义的壮歌,而“全场”演出的每一幕,都凝聚着常香玉对国家和艺术的赤诚。

剧情与人物:从“闺中女”到“英雄将”的成长史诗

《花木兰》的剧情以“替父从军”为核心,围绕花木兰的“识大局、明大义、展英姿、归本真”展开,结构清晰,情感层层递进,全剧可分为“别家从军”“阵前交锋”“荣归故里”三大板块,常香玉通过细腻的表演,将花木兰在不同阶段的性格特质展现得入木三分。

- 闺中别家:开场的“织机杼”一幕,常香玉用舒缓的豫西调唱腔,配合轻柔的身段,塑造了花木兰作为少女的天真与对父母的孝心,当得知父亲将被征兵时,她眉头紧锁、内心挣扎,最终毅然决定代父从军,这里的表演,既有闺中女儿的柔弱,更有“巾帼不让须眉”的决绝,唱腔从低回婉转转向坚定激昂,人物形象瞬间立体。

- 阵前交锋:军营生活是全剧的高潮,常香玉通过“巡营”“打仗”等场次,展现了花木兰的智勇双全,特别是在“刘大哥讲话理太偏”的经典唱段中,她以明快的豫东调为基础,加入高亢的假声和有力的拖腔,唱出了对“女子不如男”偏见的反驳,也唱出了女性的自信与担当,这一唱段成为豫剧的经典,至今仍广为传唱,而常香玉的表演,将花木兰的豪迈与机敏展现得淋漓尽致,赢得全场观众的热烈掌声。

- 荣归故里:凯旋后,花木兰拒绝封赏,回归田园,在“见爹娘”一幕,常香玉用质朴的唱腔和含泪的眼神,演绎了花木兰卸下戎装后的女儿柔情,与“别家”时的决绝形成鲜明对比,凸显了“英雄也是普通人”的真实感,让全场观众为之动容。

唱腔与表演:常派艺术的“全场”绽放

常香玉在《花木兰》中的表演,堪称“常派”艺术的集大成者,她将豫剧的“豫东调”与“豫西调”巧妙融合,既有豫东调的激昂高亢,又有豫西调的深沉细腻,形成了刚柔并济、声情并茂的演唱风格,在表演上,她注重“以情带声,声情合一”,无论是身段、念白还是眼神,都服务于人物情感的表达。

以下是《花木兰》中经典唱段的常派艺术特色分析:

| 唱段名称 | 剧情节点 | 声腔特点 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| “刘大哥讲话理太偏” | 劝战友打破偏见 | 豫东调为主,明快有力,真假声结合 | 驳斥偏见,彰显女性自信 |

| “谁说女子享清闲” | 初入军营的自述 | 豫西调为基础,婉转中带坚韧 | 道出从军不易,决心报国 |

| “将军在刀尖冒了险” | 战场上的思念 | 唱腔起伏跌宕,节奏急促 | 对战友的关切,对战争的感悟 |

| “一家人欢天喜地把我来迎” | 荣归故里 | 亲切质朴,融入民间小调元素 | 家人团聚的喜悦,回归本真的安宁 |

常香玉在服装、道具上的创新也为“全场”演出增色,花木兰的女装与戎装的转换,通过简洁的服饰变化展现身份转变;骑马、射箭等动作,结合戏曲的虚拟性表演,既写实又写意,让观众在虚实之间感受到花木兰的英姿。

文化影响:从舞台到时代的永恒回响

常香玉的《花木兰》“全场”演出,不仅是一部成功的戏曲作品,更成为文化符号和精神象征,它打破了传统戏曲中女性角色的刻板印象,塑造了既有家国情怀又有女性独立意识的全新形象,影响了后世的文艺创作,从电影、电视剧到动画、舞台剧,花木兰的形象被多次改编,但常香玉的表演始终是难以逾越的经典。

更重要的是,《花木兰》所传递的“忠、孝、勇、节”精神,与中华民族的传统美德一脉相承,在新时代,这部作品依然被搬上舞台,年轻演员通过学习常派艺术,传承着这份文化遗产,每一次“全场”演出,都是对常香玉“戏比天大,艺无止境”精神的致敬,也是对花木兰精神的当代诠释。

相关问答FAQs

Q1:常香玉在塑造花木兰时,有哪些独特的表演细节?

A1:常香玉在表演中注重“内外合一”,例如在“替父从军”时,她通过微微颤抖的手指和紧锁的眉头,表现花木兰对年迈父亲的担忧;在军营中,她刻意压低嗓音、挺直腰板,模仿男性举止,却又在不经意间流露女儿家的细腻,如给战友缝补衣物时的温柔,她的眼神极具表现力——战场上的坚定、归家时的含泪、劝战友时的恳切,都通过眼神传递,让人物形象更加真实可感。

Q2:《花木兰》为何能成为豫剧经典,其艺术魅力体现在哪些方面?

A2:《花木兰》的艺术魅力主要体现在三个方面:一是人物塑造的立体性,花木兰既有“忠孝两全”的传统美德,又有“反抗偏见”的现代意识,符合不同时代观众的审美需求;二是唱腔的创新性,常香玉将豫东调与豫西调融合,创造出既有爆发力又有感染力的“常派”唱腔,经典唱段至今仍被传唱;三是时代精神的共鸣性,作品通过“替父从军”的故事,传递了“家国同构”的价值观,在抗美援朝时期激励了无数国人,在和平年代依然能引发观众的情感共鸣。