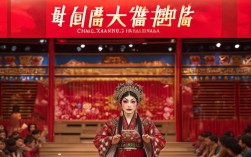

豫剧作为中国五大戏曲剧种之一,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的地方文化底蕴,深受中原地区乃至全国观众的喜爱,在众多豫剧经典作品中,《霞映长天》以其宏大的叙事主题、鲜明的人物形象和深刻的时代精神,成为近年来豫剧舞台上的佳作,作为这部作品的下集,《霞映长天下集》在继承上集故事脉络的基础上,进一步深化了矛盾冲突,展现了人物在时代洪流中的成长与抉择,同时也通过精湛的艺术手法,让观众再次感受到豫剧的独特魅力。

《霞映长天下集》的故事背景设定在20世纪中叶的中国,正值国家建设的关键时期,上集中,主人公李长天从一个普通的农村青年,在革命思想的感召下,毅然投身革命队伍,经历了战火的洗礼和信仰的考验,下集的故事则围绕新中国成立后,李长天回到家乡参与家乡建设展开,此时的他,已是一名成熟的共产党员,肩负着带领乡亲们脱贫致富的重任,和平年代的挑战并不亚于战争年代:旧思想的束缚、资源的匮乏、自然灾害的侵袭,以及来自内部的矛盾,都成为他前进道路上的阻碍,剧情通过“修水利”“兴教育”“斗顽疾”等几个关键事件,层层递进地展现了李长天与乡亲们并肩作战、攻坚克难的过程,最终在党的领导下,家乡实现了从贫困到温饱的跨越,“霞映长天”的寓意也在这一过程中得到升华——既象征着革命理想的曙光,也寓意着新生活的美好前景。

在艺术特色上,《霞映长天下集》充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的精髓,同时融入了现代表演元素,实现了传统与创新的有机结合,唱腔设计方面,主演结合人物的情感变化,灵活运用豫剧的豫东调、豫西调等不同声腔:在表现李长天面对困难时的坚定信念时,唱腔高亢激昂,字正腔圆,展现出革命者的豪情壮志;在回忆往昔或与乡亲们共商大事时,则转为深沉婉转的慢板,细腻传递出人物的内心世界,在“修水利”一场中,李长天面对部分乡亲的质疑,有一段长达十分钟的独唱,从“旧社会咱们受尽苦,新社会怎能怕困难”的激昂,到“为了子孙有饭吃,我豁出命来也要干”的决绝,唱腔层次分明,情感饱满,赢得了现场观众的阵阵掌声,念白方面,作品采用了河南方言为基础的生活化语言,既保留了地方特色,又让观众听得懂、有共鸣,尤其是老支书、王大娘等配角的语言,朴实幽默,充满生活气息,为严肃的剧情增添了几分温情。

表演程式上,《霞映长天下集》在继承传统豫剧身段的基础上,融入了话剧式的现实主义表演手法,李长天的扮演者不仅运用了戏曲中的“趟马”“亮相”等传统动作,来表现人物骑马勘察地形、动员群众时的飒爽英姿,更通过细腻的面部表情和肢体语言,展现了人物从青涩到成熟的心理变化,在“兴教育”一场中,当李长天看到孩子们在简陋的教室里读书时,他先是欣慰地笑了,随后眼眶湿润,轻轻抚摸着课桌,这一系列动作没有夸张的程式化表演,却真实地传递出他对教育事业的重视和对下一代的期望,舞台设计也颇具匠心,背景通过投影技术展现了从黄土地到丰收田的变迁,灯光则根据剧情需要,时而明亮温暖,时而沉郁压抑,有效烘托了氛围,服装道具方面,演员的服装既符合时代特征,又兼顾了戏曲的美感,如李长天的中山装、乡亲们的粗布衣,都显得真实自然。

人物塑造是《霞映长天下集》的又一亮点,剧中不仅塑造了李长天这一英雄形象,更通过多个配角构建了一个鲜活的农村群像,老支书作为革命的元老,思想保守但心地善良,他与李长天在“修水利”问题上的分歧与和解,体现了两代共产党人的传承与互补;王大娘则代表了农村妇女的坚韧与智慧,她带头交公粮、送儿子参军,用行动支持李长天的工作;还有年轻一代的柱子,从最初的调皮捣蛋到成长为建设骨干,展现了青春的活力与希望,这些人物各有特色,有血有肉,他们的喜怒哀乐、奋斗与牺牲,共同构成了那个时代的缩影,值得一提的是,反派角色的塑造并未脸谱化,如思想保守的赵老四,他的固执源于对土地的深厚感情,最终在李长天的耐心说服下转变,这一过程既展现了矛盾的真实性,也体现了“团结—批评—团结”的党的群众路线。

从文化内涵来看,《霞映长天下集》不仅是一部讲述革命历史和建设成就的作品,更是一部传递家国情怀和时代精神的载体,它通过李长天的故事,展现了中国共产党人“不忘初心、牢记使命”的坚定信念,也体现了人民群众在党的领导下改天换地的磅礴力量,剧中“霞映长天”的意象贯穿始终,既是革命理想的象征,也是对美好生活的向往,这种积极向上的主题,与当代社会所倡导的核心价值观高度契合,作品以豫剧为载体,让观众在欣赏戏曲艺术的同时,也接受了一次深刻的爱国主义教育和革命传统教育,实现了艺术价值与社会价值的统一。

以下为《霞映长天下集》主要人物与角色分析简表:

| 人物姓名 | 身份定位 | 性格特点 | 经典情节/唱段 |

|---|---|---|---|

| 李长天 | 共产党员、家乡建设带头人 | 坚定、务实、无私 | “修水利”独唱、“兴教育”抚摸课桌 |

| 老支书 | 革命元老、村党支部原书记 | 保守、善良、顾全大局 | 与李长天争论水利方案、最终带头支持 |

| 王大娘 | 贫农代表 | 坚韧、热心、深明大义 | 带头交公粮、动员儿子参军 |

| 柱子 | 青年农民 | 调皮、上进、勇于担当 | 从逃避劳动到成为水利队骨干 |

| 赵老四 | 保守派村民 | 固执、本分、重情义 | 反对修水利、被说服后参与劳动 |

作为豫剧现代戏的代表作,《霞映长天下集》的成功,离不开创作者对传统的坚守与创新,它既保留了豫剧高亢激越的“唱”功和质朴生动的“做”功,又通过现代舞台技术和叙事手法,让古老的艺术形式焕发出新的生机,对于观众而言,无论是熟悉豫剧的老戏迷,还是年轻一代的观众,都能从中找到共鸣:老戏迷能在熟悉的唱腔中感受时代的变迁,年轻观众则能在动人的故事中理解信仰的力量,这种“老戏新唱”的探索,为豫剧的传承与发展提供了有益的借鉴。

相关问答FAQs:

问题1:《霞映长天下集》与上集在剧情衔接上有哪些关键节点?

解答:《霞映长天下集》紧接上集结尾,李长天在革命胜利后回到家乡,关键衔接节点包括:上集结尾李长天接到组织安排返乡建设的任务,下集开篇即展现他告别部队、回到家乡的场景;上集中李长天与恋人秀儿的情感线索,在下集通过“秀儿支持水利建设”“共同克服家庭困难”等情节延续;上集埋下的“村里旧势力阻挠”的伏笔,在下集通过赵老四等角色的具体行为展开,形成矛盾冲突的核心。

问题2:《霞映长天下集》在音乐设计上有哪些创新之处?

解答:该剧在音乐设计上的创新主要体现在三个方面:一是将传统豫剧板式与现代交响乐相结合,如在“修水利胜利”场景中,用唢呐、板胡等传统乐器与交响乐团合奏,增强了音乐的恢弘感;二是融入河南地方民歌元素,如王大娘的唱段中加入了《编花篮》的旋律,既贴近人物身份,又增添了亲切感;三是尝试用无伴奏合唱表现群众场景,如在“动员大会”一场中,群众用无伴奏合唱回应李长天的号召,展现了集体力量的震撼,这种形式在传统豫剧中较为少见,成为一大亮点。