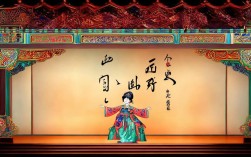

京剧《春秋配》是传统京剧中的经典剧目,取材于明清小说,以书生张润与姜秋莲、张秋联两位女子的爱情纠葛为主线,展现了古代青年男女在封建礼教下的抗争与真情,捡柴”一折作为全剧的情感核心,以荒山捡柴为场景,细腻刻画了女主角姜秋莲的苦难遭遇与坚韧品格,成为京剧青衣行当的代表性折子戏。

剧情发生于明末,姜秋莲自幼丧母,父亲姜绍被诬充军后,继母王氏百般刁难,逼其与丫鬟梅香前往后山捡柴,途中遭遇强匪抢劫,梅香失散,秋莲孤身一人行至荒山,秋风萧瑟,枯枝遍地,她以柴篮盛落叶,唱起“清早起来去捡柴”的悲怆唱段,字字血泪间透着对命运的不甘,恰逢赴京赶考的书生张润路过,闻其遭遇心生怜悯,赠银相助,二人初见虽仓促,却在秋莲的坚韧与张润的仁善中暗生情愫,为后续“赠帕定情”“洞房花烛”的情节埋下伏笔。

人物塑造上,姜秋莲是核心角色,青衣扮相,素衣简裙,外柔内刚,她虽身处困境,却未失大家闺秀的教养,唱腔以“二黄”为主,如“听谯楼打初更玉兔东上”,低回婉转,将悲苦与期盼交织;张润为小生扮相,文巾儒衫,唱腔“西皮流水”明快,其“怜香惜玉”之举展现书生的风骨;丫鬟梅香为彩旦,活泼忠心,她的失散加剧了秋莲的孤苦,推动剧情转折。

艺术特色上,“捡柴”一折以“唱做并重”著称,表演上,秋莲捡柴的身段极具生活化——弯腰拾柴、整理篮筐,配合“甩袖”“蹉步”等程式动作,将女性的柔弱与坚韧外化;唱腔上,“捡柴”核心唱段融合“导板”“慢板”“原板”,板式变化丰富,如“荒山野岭人烟少”的导板高亢,“耳听得樵夫伐木声”的原板沉郁,形成强烈的情感冲击,服饰道具亦讲究:秋莲的“素褶子”凸显其凄苦,柴篮、扁担等实物道具增强舞台真实感,后山布景的萧瑟氛围烘托人物心境。

| 核心要素 | 内容简述 |

|---|---|

| 折子名称 | 《春秋配·捡柴》 |

| 主要人物 | 姜秋莲(青衣)、张润(小生)、梅香(彩旦) |

| 核心情节 | 秋莲被迫捡柴,荒山遇险,与张润相遇赠银 |

| 经典唱段 | “清早起来去捡柴”“听谯楼打初更玉兔东上” |

| 艺术手法 | 唱做结合,西皮二黄板式变化,生活化身段,服饰道具烘托氛围 |

FAQs:

-

问:《春秋配·捡柴》为何能成为京剧经典折子?

答:其经典性在于“以小见大”的艺术表达,通过“捡柴”这一日常小事,浓缩了古代女性的生存困境与精神追求,情节虽简单却情感真挚;青衣唱腔的极致发挥(如二黄导板的悲怆)、生活化表演(如捡柴身段)与程式化动作的融合,既展现京剧的艺术魅力,又贴近观众情感共鸣,历经百年仍传唱不衰。 -

问:姜秋莲在“捡柴”中的唱腔如何体现人物性格?

答:姜秋莲的唱腔以“二黄”为主,旋律低沉婉转,如“清早起来去捡柴”一句,起腔便带哭音,直抒其被迫劳作的悲苦;而“耳听得樵夫伐木声”的转腔,则通过节奏放缓、音量渐弱,表现她内心的孤独与对命运的思索,唱腔中的“擞音”“颤音”技巧,既展现青衣行当的功底,又将人物“外柔内刚”的性格——面对苦难不屈服、对未来存期盼——刻画得淋漓尽致。