安阳,这座承载着三千年殷商文明的古城,不仅是甲骨文的故乡,更是豫剧在豫北地区的重要发源地与传播地,豫剧早已超越单纯的舞台艺术,成为民间生活的一部分——婚丧嫁娶、庙会节庆、岁时年节,总能听到高亢的梆子声与婉转的唱腔,而安阳豫剧民间艺人,正是这门艺术在民间的守护者与传承者,他们以乡野为台,以百姓为观众,用最质朴的方式延续着豫剧的根与魂。

民间艺人的历史角色:从“草台班子”到“乡土明星”

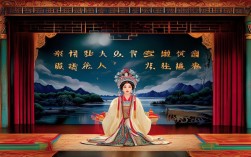

安阳豫剧民间艺人的历史,与豫剧在豫北的流变紧密相连,明清时期,随着梆子戏在河南的兴起,安阳作为豫冀晋三省交界的商贸重镇,成为戏曲传播的重要节点,早期的民间艺人多为农民出身,农忙时耕作,农闲时搭班唱戏,被称为“玩友班”或“草台班子”,他们没有固定的演出场所,常在村头打麦场、古戏台,或用木板搭起临时舞台,演出内容多为历史演义、民间传说,如《穆桂英挂帅》《花木兰》《秦香莲》等经典剧目,因贴近百姓生活、语言通俗,迅速在民间扎根。

近代以来,安阳民间戏班如雨后春笋般涌现,据《安阳戏曲志》记载,清末民初,安阳及周边林州、汤阴、滑县等地,活跃着数十个民间戏班,其中以“安阳梆子班”“太乙班”“兴华班”最为有名,这些戏班以家族或师徒为纽带,成员多来自贫苦农民,师徒相承,口传心授,形成了独特的传承体系,艺人生活清苦,却对艺术执着,他们常为一场演出步行数十里,自带干粮和铺盖,被称为“戏把式”,却因精湛的演技成为十里八乡的“乡土明星”。

艺术特色:方言为骨,生活为魂,泥土中长出的“安阳味”

安阳豫剧民间艺人的表演,与专业院团截然不同,充满了浓郁的乡土气息和地域特色,这种特色首先体现在语言唱腔上——他们以安阳方言为基础,融合豫东调、豫西调的元素,形成了独特的“安阳梆子”唱腔,安阳方言的平仄声调被巧妙融入唱词,俺”“恁”“咋”“中”等方言词汇的使用,让唱词鲜活生动;唱腔上则高亢粗犷,尾音常带“下滑音”,如《朝阳沟》中银环唱“叫银环”,最后一个“环”字会拖长并微微下沉,既有豫剧的激越,又透着豫北人的质朴。

表演风格贴近生活,强调“真”,民间艺人没有专业的科班训练,却善于从生活中汲取养分,比如演老生,他们会模仿村里老汉的走路姿势、说话神态;演花旦,会融入豫北妇女纳鞋底、纺棉花的动作,举手投足间充满生活气息,安阳林州的民间艺人王德福(化名),擅长演丑角,他表演的《七品芝麻官》中的“唐成”,没有夸张的妆容,仅凭一个挤眉弄眼的动作、一句带着安阳腔的“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,就能让观众捧腹,又觉亲切。

多与本地文化结合,除了传统戏,民间艺人还会创编“安阳小戏”,比如反映殷商历史的《武丁王与妇好》、讲述红旗渠精神的《修渠号子》,甚至将身边事编成戏文,如《婆媳之间》《邻里情》,用戏曲讲述百姓自己的故事,这些剧目没有华丽的布景,全凭艺人的“唱念做打”抓住观众,被称作“宁舍一顿饭,不舍一场看”。

代表人物与传承谱系:口传心授的“活字典”

安阳豫剧民间艺人的传承,是一部活态的“口述史”,许多老艺人虽不识字,却能完整背出数十本戏文,是名副其实的“活字典”,以下是部分代表性民间艺人的概览:

| 姓名 | 活跃年代 | 擅长行当 | 代表剧目 | 艺术特色与贡献 |

|---|---|---|---|---|

| 李黑旦 | 1920-1980 | 老生 《辕门斩子》 | 唱腔苍劲如黄河奔流,人称“豫北铁嗓子”,徒弟遍布安阳周边乡村。 | |

| 张桂花 | 1935-至今 | 花旦 《花木兰》 | 融合安阳剪纸、刺绣元素 into 身段设计,80岁仍登台教戏。 | |

| 刘石头 | 1950-2010 | 武生 《三岔口》 | 无灯光下仅凭眼神、动作表现“黑夜打斗”,被誉为“豫北活武松”。 | |

| 陈玉梅 | 1970-至今 | 青衣 《穆桂英挂帅》 | 改编传统剧目加入安阳方言唱段,通过短视频平台吸引百万年轻粉丝。 |

这些艺人的传承多从“童子功”开始,比如老艺人李黑旦,12岁拜师学戏,每天凌晨起床喊嗓,对着井台练身段,冬天在雪地里练踢腿,一练就是三年,他常说:“戏是苦虫,不打不成”,这种对艺术的严苛,让安阳豫剧民间技艺得以代代相传,像陈玉梅这样的年轻艺人,开始尝试用新媒体传播豫剧,在抖音、快手开设“安阳豫剧小课堂”,用方言教唱段子,让传统艺术焕发新生。

当代传承:挑战与机遇并存

随着时代发展,安阳豫剧民间艺人也面临着严峻挑战,首先是后继乏人,年轻人外出务工,对传统戏曲兴趣缺缺,许多老艺人收不到徒弟,“人走戏亡”的现象时有发生,其次是演出市场萎缩,过去农村庙会、红白喜事必请戏班,如今被电影、短视频等娱乐方式取代,民间戏班一年演出不足十场,收入难以糊口。传统剧目失传也是隐忧,许多老艺人只会口述,没有文字记录,随着他们离世,部分剧目就此消失。

但挑战中也孕育着机遇,近年来,安阳加大对非遗保护力度,将“安阳梆子”列入市级非遗名录,为民间艺人发放补贴,支持他们成立“乡村戏曲合作社”,比如安阳县辛村镇的“豫剧传承基地”,定期组织老艺人授课,吸引周边村民学习;汤阴县则将豫剧纳入乡村学校课后服务,让孩子们从小接触戏曲,文旅融合也为民间艺人提供了新舞台——在殷墟博物馆、红旗渠纪念馆等地,他们常态化演出历史题材小戏,让游客在游玩中感受安阳文化。

泥土里的守望者

安阳豫剧民间艺人,或许没有专业院团的光鲜亮丽,却用一生的坚守,让豫剧在民间土壤中生生不息,他们是“戏比天大”的践行者,是传统文化的“活化石”,更是连接过去与未来的桥梁,当高亢的梆子声再次响起在安阳的街头巷尾,那不仅是艺术的回响,更是无数民间艺人用生命守护的文化根脉。

相关问答FAQs

Q1:安阳豫剧民间艺人的表演和安阳豫剧院的专业演出有什么区别?

A1:主要区别在于风格和受众,民间艺人演出更贴近生活,语言以安阳方言为主,表演强调“真”,道具简单,多在乡村庙会、集市等场合进行,观众以当地百姓为主;专业院团则注重规范化、艺术化,语言标准,舞美灯光更精致,剧目多经过改编创新,面向更广泛的观众群体,民间艺人的艺术是“泥土里长出来的”,而专业院团更偏向“舞台上的精品”。

Q2:如何更好地保护和传承安阳豫剧民间艺人的艺术?

A2:可从三方面入手:一是政策支持,加大非遗资金投入,为民间艺人提供生活补贴和演出平台,鼓励他们收徒传艺;二是教育传承,将豫剧纳入中小学乡土教材,开设戏曲兴趣班,培养年轻观众和传承人;三是创新传播,利用短视频、直播等新媒体,让民间艺人“触网”,用现代语言讲述传统故事,吸引年轻人关注,让豫剧真正“活”在当下。