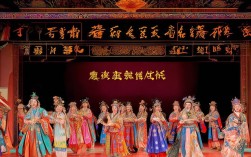

董素萍作为当代豫剧领域的代表性人物之一,其豫剧专辑不仅是个人艺术成就的集中体现,更是传统戏曲艺术在当代传承与创新的生动载体,自20世纪90年代末开始录制专辑至今,董素萍的唱片作品涵盖了传统经典、新编历史剧及现代戏等多个维度,通过精湛的唱腔、细腻的情感表达和专业的制作水准,为豫剧艺术的传播与推广做出了重要贡献。

董素萍豫剧专辑的艺术脉络与内容特色

董素萍的豫剧专辑以“守正创新”为核心,既坚守豫剧传统艺术的精髓,又结合当代审美需求进行适度创新,形成了独特的艺术风格,其专辑大致可分为三个系列:传统经典系列、新编历史剧系列和现代戏系列,每个系列都展现了她在不同剧目和行当上的驾驭能力。

传统经典系列:复刻常派精髓,彰显豫剧本真

传统经典系列是董素萍专辑的基石,以传承豫剧“常派”(常香玉创立的艺术流派)艺术为核心,收录了《花木兰》《穆桂英挂帅》《拷红》等常派代表剧目中的经典唱段,在专辑《素韵流芳·常派经典唱腔集》中,她完整呈现了《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的豪迈与“将军的女儿不一般”的柔情,通过常派标志性的“吐字重、咬字准、行腔稳”的演唱技巧,将花木兰的巾帼豪情与女儿心事刻画得淋漓尽致,该系列专辑的伴奏以传统板胡、二胡、琵琶等乐器为主,配器简洁而不失韵味,充分凸显了豫剧唱腔的质朴与张力。

新编历史剧系列:融合时代审美,拓展剧目边界

在新编历史剧系列中,董素萍尝试突破传统剧目的框架,参与创作了《大河谣》《焦裕禄》等新编剧目,专辑如《大河谣·新编历史剧选段》展现了她在塑造历史人物时的创新表达,以《大河谣》为例,她饰演的黄河女儿“黄河艄公”一角,唱腔在传统豫剧基础上融入了黄河号子的元素,高音区激昂如浪涛,低音区浑厚如河床,既保留了豫剧的乡土气息,又通过音乐语言的创新增强了史诗感,该系列专辑的制作引入了交响乐编配,由河南省交响乐团担纲伴奏,使传统戏曲与西方音乐元素碰撞出新的火花,吸引了更多年轻听众的关注。

现代戏系列:贴近生活现实,传递时代精神

现代戏系列是董素萍专辑中最具时代特色的部分,聚焦当代社会生活,收录了《朝阳沟》《李双双》《小二黑结婚》等现代经典剧目,专辑《梨园新声·现代戏精选》中,她在《朝阳沟》中饰演的“银环”唱段“咱两个在学校三年整”,通过口语化的唱词和轻快的旋律,将知识青年的青春活力与乡村生活的质朴生动展现,唱腔中融入了河南方言的自然韵律,亲切而富有感染力,该系列专辑在制作上注重舞台效果的还原,采用现场同期录音的方式,保留了演员与观众的互动感,让听众仿佛置身剧场,感受现代戏的现实主义魅力。

专辑制作与艺术价值

董素萍的豫剧专辑在制作上精益求精,从选曲、编配到录音、包装,均体现了专业水准,在选曲上,她既注重剧目的经典性,也兼顾创新性,力求满足不同听众的需求;在编配上,传统与现代乐器的结合既保留了豫剧的“根”,又增添了新的听觉体验;在录音技术上,采用24bit/96kHz高保真录音,确保音质的清晰度与层次感,让唱腔的细微变化和乐器的质感得以完美呈现。

从艺术价值来看,董素萍的专辑不仅是对个人艺术生涯的归纳,更是豫剧艺术在当代发展的缩影,通过专辑这一媒介,豫剧突破了地域限制,走向全国乃至国际舞台。《素韵流芳》专辑曾作为文化交流礼品赠送海外侨胞,让更多人了解中国戏曲的魅力;而《大河谣》专辑中的唱段被纳入戏曲教材,成为年轻演员学习的范本,专辑的热销也反映了传统戏曲在当代市场的潜力,为豫剧的产业化发展提供了有益借鉴。

相关问答FAQs

Q1:董素萍的豫剧专辑与传统豫剧老唱片相比,有哪些创新之处?

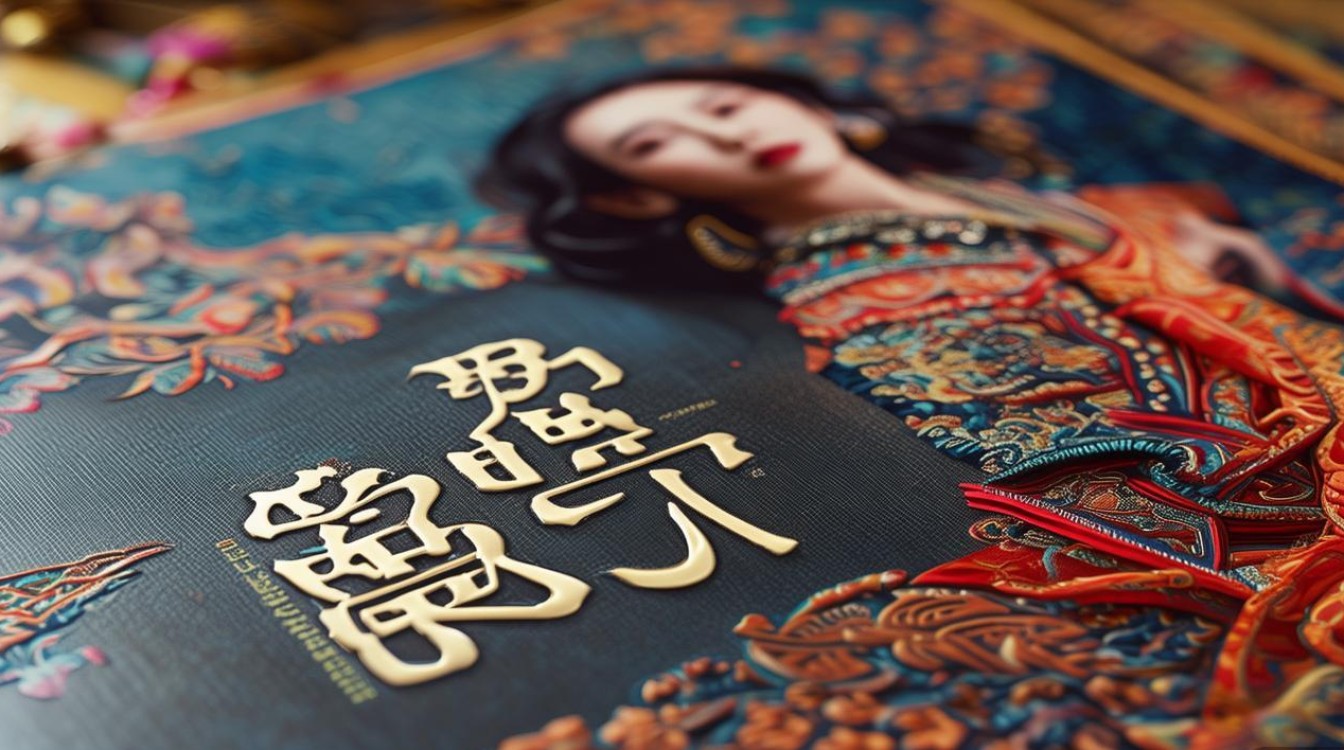

A1:与传统豫剧老唱片相比,董素萍的专辑在多个维度进行了创新,在音乐编配上,传统老唱片以单一民族乐器为主,而她的专辑尝试融入交响乐、电声乐器等现代元素,如《大河谣》中交响乐团与板胡的对话,增强了音乐的层次感和时代感;在录音技术上,采用高保真数字录音,解决了老唱片音质模糊、噪音大的问题,让唱腔和乐器的细节更清晰;在内容呈现上,除了传统唱段,还收录了新编剧目和现代戏,拓展了豫剧的题材范围,更贴近当代观众的生活和审美;在包装设计上,结合传统戏曲元素与现代视觉艺术,如专辑封面采用豫剧脸谱与水墨画结合的风格,兼具文化内涵与时尚感,提升了专辑的收藏价值。

Q2:对于初次接触豫剧的听众,推荐从董素萍的哪张专辑开始听起?

A2:对于初次接触豫剧的听众,推荐从《梨园新声·现代戏精选》入手,这张专辑收录了《朝阳沟》《李双双》等现代戏经典唱段,唱词通俗易懂,旋律贴近生活,如“咱两个在学校三年整”“小河边垂柳把头低”等唱段,没有传统戏中复杂的程式化表演,情感表达直接而亲切,容易让听众产生共鸣,现代戏的伴奏更注重生活化,节奏明快,减少了传统戏中“慢板”“快板”等板式的复杂性,降低了入门门槛,在熟悉现代戏后,可再尝试《素韵流芳·常派经典唱腔集》,感受传统豫剧的醇厚韵味,逐步深入了解豫剧的艺术魅力。