河南豫剧作为中原文化的璀璨瑰宝,孕育了一代代优秀的艺术家,李梦雅便是其中备受瞩目的青年代表,她以扎实的功底、灵动的表演和对传统艺术的创新诠释,在豫剧舞台上绽放出独特的光彩,成为连接传统与当代的桥梁。

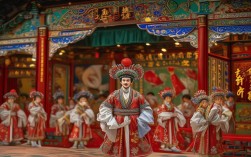

李梦雅自幼浸润在河南戏曲的氛围中,家乡的庙会戏台、长辈口中的老戏文,在她心里埋下了艺术的种子,10岁时,她以优异成绩考入河南省艺术学校,接受系统戏曲训练,初学闺门旦时,她常因一个水袖动作练习上百遍,基本功扎实得让老师赞叹;后攻青衣、花旦,又师从豫剧名家虎美玲、牛淑贤等,博采众长,逐渐形成“唱腔婉转中透着刚劲,表演细腻里藏着张力”的个人风格,2010年,她毕业于中国戏曲学院表演系,成为科班出身的“豫剧新生代”,既有传统戏曲的“根”,又兼具现代艺术教育的“魂”。

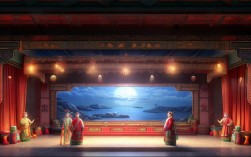

从艺十余年,李梦雅塑造了多个深入人心的舞台形象,其代表剧目横跨传统经典与新编戏,展现出宽广的戏路,传统戏中,她在《花木兰》中饰演替父从军的巾帼英雄,从“唧唧复唧唧”的闺中少女到“万里赴戎机”的沙场将军,唱腔从柔美清亮转为高亢激昂,眼神与身段的精准切换,让观众仿佛穿越千年,感受花木兰的家国大义;在《秦香莲》中,她以“陈派”唱腔为基,用低回婉转的“苦音”演绎秦香莲的悲苦与坚韧,“见皇姑”一场戏中,她通过颤抖的双手、含泪的双眸,将弱女子的无助与不屈展现得淋漓尽致,催人泪下,新编戏方面,她在《焦裕禄》中饰演焦裕禄的妻子徐雪娟,摒弃了传统戏曲的程化表演,用生活化的台词、细腻的情感,还原了“县委书记的榜样”背后家庭的温情与牺牲,该剧不仅斩获“五个一工程”奖,更让年轻观众看到了豫剧反映现实生活的力量。

为了更直观展现李梦雅的艺术成就,以下是其部分代表剧目与角色塑造的梳理:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 核心艺术特色 |

|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | 融合常派“刚健明亮”与陈派“细腻委婉”唱腔,文武戏兼备,展现巾帼英雄的成长弧光 |

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 以“苦音”唱腔为核心,结合眼神与身段的悲情处理,凸显传统伦理剧的感染力 |

| 《焦裕禄》 | 徐雪娟 | 突破戏曲程式化表演,用生活化演绎塑造真实人物,拓展豫剧现代戏的表现边界 |

| 《清风亭》 | 周桂英 | 唱腔中融入豫西方言的质朴,通过“寻子”时的癫狂与绝望,展现底层母亲的悲剧命运 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 巾帼须生的飒爽英姿,结合“帅派”唱腔的雄浑,塑造“杨门女将”的忠勇形象 |

李梦雅的艺术探索不仅停留在舞台表演,更致力于豫剧的传承与创新,她深知,传统艺术要在当代焕发生机,必须“守正创新”,她坚持“以戏立身”,每年深入河南各地基层演出超百场,田间地头的戏台、城市剧院的舞台,都留下她的身影,让更多百姓感受豫剧的魅力;她积极拥抱新媒体,在短视频平台开设“梦雅说戏”账号,用年轻化的语言解读经典唱段,展示“水袖翻飞”“甩发功”等绝活,单条视频最高播放量超500万,让豫剧“破圈”触达年轻群体,她还参与豫剧进校园活动,在中小学开设戏曲课堂,手把手教孩子们唱念做打,培养“小戏迷”,为豫剧传承播撒种子。

谈及对豫剧的理解,李梦雅曾说:“豫剧不是老古董,它是流动的河,既要守住‘河床’——传统艺术的根,也要接纳‘新水源’——时代审美的变。”从科班学生到剧院台柱,从传统戏到新编戏,从舞台到屏幕,李梦雅用行动践行着这份初心,她不仅是一位优秀的戏曲演员,更是豫剧文化的传播者与守护者,让这朵“大中原的艺术之花”在新时代绽放出更加绚丽的色彩。

FAQs

Q1:李梦雅的唱腔有哪些独特之处?

A1:李梦雅的唱腔以“刚柔并济”为核心,既传承了常派“吐字清晰、刚健明亮”的发声特点,又融入陈派“委婉细腻、情感饱满”的润腔技巧,她尤其擅长“苦音”与“喜腔”的对比转换,如在《秦香莲》中用“苦音”演绎悲情时,声音如泣如诉,字字含泪;在《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的“喜腔”段落,则明快爽朗,充满生活气息,她注重唱腔与人物性格的贴合,不同角色唱腔风格迥异,避免“千人一面”。

Q2:李梦雅在豫剧传承中做了哪些具体工作?

A2:李梦雅通过多维度推动豫剧传承:一是“舞台传承”,坚持深入基层演出,年均超百场,将经典剧目带给普通观众;二是“新媒体传承”,在短视频平台开设“梦雅说戏”,用年轻化方式解读戏曲知识,吸引超百万粉丝;三是“校园传承”,参与“豫剧进校园”活动,编写适合中小学生的戏曲教材,开设兴趣课堂,培养青少年对豫剧的兴趣;四是“人才培养”,收徒传艺,将自己的表演经验传授给青年演员,助力豫剧梯队建设。