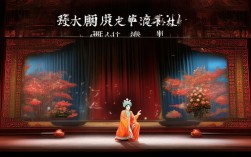

第一次看京剧《秋江》是在一个微凉的秋夜,戏台上的灯光未亮时,耳边已隐约传来一阵清越的笛声,像江风拂过芦苇,瞬间将人拉进千年的秋江之上,这出源自《玉簪记》的折子戏,没有跌宕的朝堂争斗,没有浓烈的儿女情长,却仅凭一叶扁舟、两位人物,便将秋江的浩渺、人心的幽微,在咫尺舞台上铺展成一幅流动的水墨画,散场后,那笛声仿佛还萦绕在耳畔,老艄公的笑、陈妙常的急,都在心头漾开层层涟漪,让人久久不能平静。

《秋江》的故事极简:道姑陈妙常与书生潘必正相恋,潘被姑母逼考离去,陈妙常闻讯后不顾一切乘舟追赶,戏的核心,便在这“追赶”的路上——秋江之上,风急浪高,而陈妙常的焦急、期盼、羞涩,与老艖公的通透、幽默、善意,交织成一曲关于情与景、动与静的生命咏叹,京剧的写意美学在这出戏里被发挥到了极致:舞台上没有一滴水,却让观众看到了整条秋江;没有真实的船,却让人感受到船在浪中颠簸的惊险与轻盈,这便是京剧的魔力——以虚写实,以简驭繁,用最精粹的程式,打开最辽阔的想象空间。

陈妙常的形象,是这出戏最动人的注脚,她不是传统戏曲里柔弱的闺阁女子,而是一个敢爱敢追、有血有肉的“追风者”,初登场时,她着一身素色道袍,脚步匆匆,眉宇间满是焦虑,演员的水袖功堪称一绝:时而急促翻飞,如江风裹挟着她的不安;时而轻拢慢捻,又藏着少女对情郎的娇嗔,当她向老艄公打听潘必正的去向,声音带着不易察觉的颤抖,眼神却始终望向远方,那是一种混合着执着与迷茫的复杂情感——她追的不仅是潘必正,更是自己对爱情的信念,京剧的唱腔在这里成了她内心的扩音器:【西皮原板】“秋江一望泪潸潸,怕怕怕误了佳期对外人言”,字字含悲,却又透着一股不服输的倔强,而当她终于“追”到潘必正的船,远远望见那个熟悉的身影时,脚步突然放缓,水袖轻轻垂落,眼神从急切变为温柔,所有的焦虑都在那一刻化作了甜蜜的释然,这种情感的细腻转变,没有复杂的台词,全靠演员的眼神、身段、唱腔层层递进,让人不得不感叹京剧“以形传神”的深厚功力。

与陈妙常形成鲜明对比的,是老艄公,他像是秋江的精灵,质朴、通透,带着几分江湖的诙谐,又藏着几分对世情的洞察,演员一出台,那略带沙哑的笑声便让观众会心一笑——他是个见过风浪的老船夫,也是这场“爱情追逐”的旁观者与推动者,他摇着那把不存在的船桨,身段忽而高忽而低,忽而左忽而右,仿佛真的在浪里穿梭,当他故意逗弄陈妙常,说“你的船赶不上我的船”,脸上挤眉弄眼,语气里满是顽童般的狡黠;而当看到陈妙常焦急落泪,又立刻放缓语调,安慰道“姑娘莫要哭,老汉我帮你赶”,这种“动”与“静”的切换,展现的是老艄公性格的立体:他懂年轻人的情思,却不说破,只是用最朴素的方式守护这份纯粹,他的唱腔带着浓郁的民间小调味道,质朴中透着幽默,像江面上的波光,既明亮又温暖,可以说,老艖公不仅是秋江上的“引路人”,更是这出戏的“灵魂调和剂”——他用通透稀释了陈妙常的焦虑,用幽默化解了秋江的萧瑟,让这场“追赶”充满了人间烟火的暖意。

而《秋江》最让人沉醉的,是它对“秋江”意境的营造,京剧的舞美从不追求写实,而是用“意象”勾勒氛围,舞台上,仅有一桌二椅,几片芦苇的剪影,却通过灯光的明暗变化、演员的身段调度,让“秋江”有了千姿百态:当陈妙常初登船,灯光偏冷,蓝调的底色里,她的身影显得单薄,秋江是辽阔而寂寥的;当船行至江心,灯光忽明忽暗,演员的脚步踉跄,秋江是汹涌而惊险的;当风浪渐息,灯光转为暖黄,老艄公的笑声与笛声交织,秋江又变得温柔而辽远,这种“景随情迁”的处理,让秋江不再是单纯的背景,而是成了情感的载体——它见证着陈妙常的焦急,也包容着她的深情;它考验着她的决心,也最终成就了她的追寻,正如中国水墨画中的“留白”,京剧的舞台没有堆砌的布景,却留给了观众无限的想象空间:每个人都能在这片“秋江”里,看到自己的影子——或许我们都曾是那个在人生江面上急切追寻的人,而那位老艖公,或许就是某个不经意间温暖过我们的陌生人。

看完《秋江》,忽然明白为何传统折子戏能历久弥新,它没有宏大的叙事,却直抵人心最柔软的地方;它没有华丽的技巧,却每一个程式都凝聚着艺人对生活的洞察,陈妙常的“追”,是对真情的坚守;老艖公的“渡”,是对善意的传递;而那条“秋江”,则是人生旅途的隐喻——有风浪,有平静,有迷茫,有释然,但只要心中有方向,便总能在某个渡口,遇见照亮前路的光,这或许就是《秋江》留给我们的启示:生活如江,我们都是渡客,重要的不是终点,而是在追寻的过程中,保持一份执着与通透,像陈妙常一样勇敢,像老艖公一样温暖。

相关问答FAQs

Q1:《秋江》作为传统折子戏,为何能历经百年仍打动现代观众?

A1:《秋江》的情感内核具有普世性——对真情的追寻、对善意的守护,是人类共通的情感体验,无论时代如何变迁,这种情感都能引发共鸣,京剧的写意美学赋予它超越时空的艺术魅力:通过程式化的表演(如摇橹、行船)和虚拟化的舞台处理,以简驭繁地营造意境,让观众在想象中完成对“秋江”的构建,这种“留白”的艺术恰好契合了现代观众对“审美参与”的需求,剧中人物形象的立体性(如陈妙常的勇敢与柔弱、老艖公的幽默与通透)也打破了传统戏曲人物的刻板印象,让现代观众感受到鲜活的生命力,它传递的“在追寻中成长”的人生哲理,对快节奏、高压力的现代生活具有启示意义,让观众在观剧中获得情感慰藉与精神共鸣。

Q2:京剧中的“虚拟表演”在《秋江》中是如何体现的?具体有哪些经典程式?

A2:“虚拟表演”是京剧的核心美学特征,指通过演员的表演动作,在无实物或简单道具的情况下,让观众直观感受到场景、物体和动态。《秋江》是虚拟表演的典范,主要体现在“行船”和“江景”的营造上:演员通过身体的晃动、步伐的虚实结合(如“圆场”表现船行速度,“跷步”表现浪颠),配合水袖的翻飞、眼神的聚焦,让观众仿佛看到船在江中起伏、浪花飞溅,经典程式包括:①“摇橹”:演员双手模拟握橹,手臂前后摆动,身体随之左右倾斜,配合步伐的快慢,表现顺风、逆风或风平浪静;②“撑篙”:单手握拳模拟竹篙,向前伸直、后拉,配合身体的俯仰,表现船在浅滩或急流中的行进;③“望江”:演员踮脚远眺,手搭凉棚,眼神由近及远,配合【散板】的唱腔,表现陈妙常对远方的期盼与焦虑,这些程式并非简单的动作模仿,而是艺人对生活动作的提炼与美化,通过“有意味的形式”,让虚拟的舞台拥有了真实的生命力。