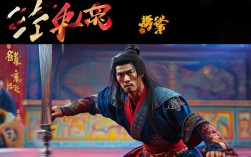

戏曲中的“金沙滩”是一个承载着忠义精神与悲壮情怀的经典题材,广泛流传于京剧、晋剧、河北梆子、秦腔等多个地方剧种中,其故事原型可追溯至北宋时期杨家将抗辽的历史事件,经民间艺人的艺术加工与世代演绎,逐渐成为戏曲舞台上歌颂忠烈、鞭挞奸佞的经典剧目。

从历史背景来看,“金沙滩”的故事脱胎于北宋雍熙三年(986年)宋辽岐沟关之战,宋太宗赵光义北伐辽国,名将杨业(即杨继业)率军担任先锋,因主帅潘仁美(原型为潘美)的指挥失误与见死不救,导致杨业所部在陈家谷(民间演义中演化为“金沙滩”)陷入重围,最终被俘绝食殉国,这段历史在民间被不断丰富,杨业之子杨家七郎(杨延昭、杨延嗣等不同版本)亦在战役中或战死或被害,形成了“金沙滩血战”的悲壮叙事,成为杨家将故事中最为震撼人心的篇章之一。

在戏曲舞台上,《金沙滩》的剧情虽因剧种不同略有差异,但核心情节高度一致:北宋年间,辽国萧太后率军大举入侵,宋太宗命杨继业挂帅出征,其七子(或部分子嗣)随军,金沙滩一役,辽军设下埋伏,杨家将父子浴血奋战,因奸臣潘仁美的故意拖延与陷害,最终寡不敌众,大郎、二郎等为保护父帅及兄弟战死,七郎被乱箭射杀,杨继业被围困两狼山,碰碑殉国,全剧以“忠君报国”为主线,通过杨家将父子前仆后继、视死如归的英雄气概,与潘仁美等奸佞的懦弱自私形成鲜明对比,营造出强烈的戏剧冲突与情感张力。

不同剧种的《金沙滩》在艺术呈现上各具特色,既保留了杨家将故事的共性,又融入了地方戏曲的独特韵味,以下为部分剧种《金沙滩》的艺术特色对比:

| 剧种 | 主要角色 | 核心冲突 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 杨继业、杨七郎、潘仁美 | 忠义与奸佞的对抗,父子情与家国义的抉择 | 唱腔以西皮、二黄为主,武戏场面火爆,杨继业的“碰碑”唱段悲壮苍凉,七郎“闯帐”的武打设计极具冲击力 |

| 晋剧 | 杨继业、佘太君、萧太后 | 家庭悲剧与民族大义的交织 | 梆子腔高亢激越,擅长表现人物内心挣扎,佘太君“祭灵”唱段情感浓烈,民间说唱元素浓厚 |

| 河北梆子 | 杨家众将、潘仁美 | 战场厮杀与朝堂阴谋的双重叙事 | 声腔刚劲脆亮,武打融合武术技巧,杨七郎“中箭”的表演极具视觉震撼力 |

| 秦腔 | 杨继业、杨家众子 | 悲壮英雄群像的塑造 | 老腔苍凉古朴,表演粗犷豪放,“杨继业出征”的唱段充满关中地域特色 |

在表演艺术上,《金沙滩》尤其注重“文戏”与“武戏”的结合,文戏部分通过杨继业的唱腔与念白,展现其作为老将的忠勇与无奈,如京剧《金沙滩》中杨继业“叹杨家”唱段,一句“叹杨家秉忠心大宋扶保”道尽赤子之心;佘太君的“哭夫”“哭子”则通过哭腔与身段,将丧夫失子之痛与家国大义融为一体,武戏部分则以“金沙滩大战”“七郎闯帐”“杨继业碰碑”等为核心,通过翻腾、跌扑、对打等程式化动作,再现战场惨烈,例如晋剧《金沙滩》中,杨七郎被潘仁美绑在旗杆上,万箭穿心的表演,需演员配合高亢的唱腔与痛苦的身段,将悲剧氛围推向高潮。

《金沙滩》的文化内涵远不止于历史故事的演绎,更承载着中华民族“忠义报国”“舍生取义”的精神内核,杨家将父子“一门忠烈”的形象,成为民间对“忠”与“义”的具象化表达,而潘仁美等奸臣的塑造,则警示后人“奸佞误国”的历史教训,这种忠奸对立的叙事模式,既满足了戏曲观众的情感需求,也通过艺术形式传递了传统道德观念,使其成为跨越时空的精神符号,在当代,部分剧种对《金沙滩》进行改编,在保留核心精神的同时,加入对人性复杂性的探讨,如杨继业对朝廷的矛盾心理、杨家将个体的情感挣扎等,使这一古老剧目焕发出新的生命力。

相关问答FAQs

Q1:戏曲《金沙滩》与历史中的“金沙滩之战”有何区别?

A1:历史上的“金沙滩之战”实为北宋岐沟关之战,杨业因主帅潘美(非潘仁美)的错误指挥,在陈家谷被辽军俘虏后绝食而死,并无“七郎中箭”“杨继业碰碑”等情节,戏曲《金沙滩》在历史基础上进行了艺术加工:虚构了杨家七子随军出征的情节,将潘美改为更具戏剧冲突的“潘仁美”,并增加了“七郎闯帐”“碰碑殉国”等虚构桥段,以强化忠义主题与悲剧色彩,属于“七分实,三分虚”的历史演义。

Q2:现代戏曲舞台上,《金沙滩》的表演有哪些创新尝试?

A2:当代戏曲院团对《金沙滩》的创新主要体现在三个方面:一是舞台呈现上,运用多媒体技术还原战场场景,如LED屏展现“千军万马”的视觉冲击;二是叙事视角上,尝试从女性角色(如佘太君、杨门女将)出发,挖掘其在家国大义中的情感与智慧;三是主题深化上,部分版本弱化“忠君”色彩,突出“保家卫国”的普世价值,并加入对战争代价的反思,使剧目更具现代人文关怀。