京剧《朱痕记》是传统骨子老戏中极具悲情色彩的代表作,其核心情节围绕赵锦棠的坎坷命运展开,“儿哭娘”一折更是全剧情感的高潮,集中展现了封建社会中女性的苦难与孝道,故事源自民间传说“朱买臣休妻”,但经过京剧艺术的再创作,已脱胎换骨,以赵锦棠的坚韧与冤屈为主线,凸显了“善恶有报”的传统伦理观。

《朱痕记》讲述了书生朱春登被征从军,其嫂氏(大娘)与婆母(王氏)在家中对弟媳赵锦棠百般刁难,朱春登杳无音信多年,婆母病重,大娘逼锦棠牧羊养亲,锦棠忍辱负重,风雪中牧羊,婆母临终前方知大娘恶行,含恨而逝,朱春登立功封官,归家后轻信大娘谗言,误以为锦棠不孝,将其休弃,锦棠悲愤交加,在婆母坟前哭诉冤屈,恰遇朱春登旧部赵义,得知真相后夫妻相认,大娘自食恶果。“儿哭娘”正是锦棠在婆母坟前祭奠的核心场景,这一折戏以“哭”为魂,通过唱、念、做、舞的融合,将人物内心的悲痛、冤屈与绝望推向极致。

“儿哭娘”的艺术魅力首先体现在唱腔的设计上,赵锦棠的唱段以“反二黄”为主,这种板式节奏舒缓,旋律跌宕,适合表现深沉悲怆的情感,唱词如“老娘亲啊!想当年你将儿抚养成人,指望你养老送终,谁想你半路途中撇下儿身,儿在牧羊坡前将娘等,等来等去不见娘的影,娘啊——”中,“老娘亲啊”的呼唤用“擞音”处理,声音颤抖,模拟哽咽;“撇下儿身”的“撇”字用下滑音,尽显无助;“等来等去不见娘的影”则通过节奏的拉长与停顿,表现时间流逝中的煎熬,演员在演唱时,还需结合“气口”的把控,时而急促如泣,时而悠长如叹,让唱腔成为情感的“声音载体”。

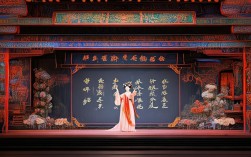

表演的程式化表达,京剧的“做功”在这一折中尤为突出:赵锦棠身着孝服,头戴白绫,手持灵幡,上场时以“跪步”行至坟前,每一步都似踏在刀尖上,表现出身体的虚弱与内心的痛楚,哭娘时,她先以“袖底掩面”的“掩袖”动作,压抑哭声,继而“甩袖”于地,双膝跪地,双手捧土,用“摔袖”动作将土扬向空中,口中哭喊“娘啊,你死得好苦啊!”眼神从迷茫到绝望,再到突然的清明(暗示对命运的质问),配合“甩发”技法(头发的晃动强化情绪波动),将一个孝妇的悲愤刻画得入木三分,舞台背景的风雪声、远处狼嚎的音响效果,与人物表演形成“声画合一”的悲剧氛围,进一步深化了“儿哭娘”的感染力。

从文化内涵看,“儿哭娘”不仅是赵锦棠个人命运的缩影,更是对封建礼教下女性生存状态的反思,锦棠的“孝”与“冤”形成强烈对比:她恪守妇道,侍奉婆母,却遭休弃;她忍辱负重,却换不来公道,这一折戏通过“哭”的仪式化表达,让观众在共情中感受到“善恶有报”的伦理训诫,也暗含对封建家庭压迫的批判,正如京剧理论家齐如山所言:“京剧的悲剧,不在血溅当场,而在心碎无声”,“儿哭娘”正是以“无声之哭”胜过“有声之泣”的典范。

相关信息表

| 类别 | |

|---|---|

| 剧目类型 | 传统悲剧(青衣为主) |

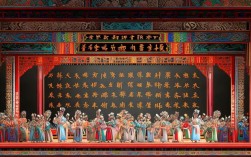

| 核心人物 | 赵锦棠(青衣)、朱春登(老生)、王氏(老旦)、大娘(彩旦) |

| 关键冲突 | 家庭伦理(孝道与不孝)、女性命运(压迫与反抗) |

| “儿哭娘”艺术元素 | 唱腔:反二黄(慢板、原板);表演:跪步、掩袖、摔袖、甩发;情感:悲痛、冤屈、绝望 |

FAQs

问:“朱痕记儿哭娘”中的哭腔有何技巧?如何表现不同层次的悲痛?

答:“儿哭娘”的哭腔技巧包括“擞音”(声音颤抖模拟哽咽)、“滑音”(字音下滑表现无力)、“拖腔”(延长尾音强化哀伤),不同层次的悲痛通过节奏变化体现:初期压抑用“慢板”,节奏平稳但声音哽咽;中期爆发用“原板”,节奏加快,字字铿锵;后期绝望回归“散板”,节奏自由,气息断续,配合“掩袖”(压抑)、“摔袖”(爆发)、“捶胸”(绝望)等动作,形成“声情并茂”的立体表达。

问:为何“儿哭娘”成为京剧青衣行当的“必修课”?其经典性体现在哪里?

答:因其集中体现了青衣“唱做并重”的核心要求,唱腔上,反二黄的音域跨度大(从低沉到高亢),对演员气息控制能力要求极高;表演上,需融合“跪、哭、捧、望”等程式动作,同时通过眼神、肢体传递复杂情感,经典性在于:它不仅是个人情感的宣泄,更是对传统伦理的反思,其“悲而不伤”的美学追求(通过艺术化的“哭”而非嚎啕大哭),符合京剧“以形传神”的艺术特质,成为演员塑造悲情人物的“试金石”。