在豫剧的百花园中,现代戏《我爱我妻》如同一株扎根泥土的向日葵,以朴实的叙事、真挚的情感和鲜活的人物,照亮了无数观众的心田,而剧中男主角的塑造者——豫剧表演艺术家任宏恩,则以其炉火纯青的演技,为这株向日葵注入了蓬勃的生命力,作为常香玉大师的亲传弟子,任宏恩深得常派艺术“刚健明亮、质朴豪放”的精髓,同时在现代戏表演中打破程式化桎梏,将传统戏曲的写意之美与生活的真实质感巧妙融合,让“我爱我妻”这一平凡主题绽放出震撼人心的艺术力量。

任宏恩的艺术生涯,始终与时代同频共振,他出生于河南农村,自幼浸染于乡土文化的沃土,对普通人的喜怒哀乐有着天然的共情,1951年,他考入河南省歌剧团(后并入豫剧三团),开启了专业戏曲之路,他深受常香玉“戏比天大,艺无止境”的艺术观影响,不仅刻苦打磨唱念做打的基本功,更深入田间地头体验生活,将农民的质朴、坚韧与幽默融入表演,从《花木兰》中替父从军的豪杰,到《朝阳沟》中扎根农村的知识青年,再到《我爱我妻》中为家庭奔波的普通丈夫,任宏恩的角色始终带着泥土的芬芳,让观众在熟悉的烟火气中感受到艺术的真实,而《我爱我妻》的创作,正是豫剧现代戏探索“生活化表演”的里程碑式作品,任宏恩在其中的塑造,更是成为豫剧现代戏人物表演的经典范本。

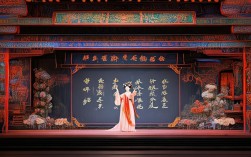

《我爱我妻》的故事背景设定在改革开放初期的农村,讲述了男主角李天成与妻子秀兰在生活重压下的相濡以沫,李天成是个典型的“庄稼汉”,勤劳、本分,却因不善言辞常常让妻子感到委屈,秀兰则温柔贤惠,默默支撑着家庭,积劳成疾最终病倒,剧情没有激烈的戏剧冲突,却通过“夫妻拌嘴”“深夜织布”“冒雨寻药”等日常片段,勾勒出普通人在生活磨难中的情感坚守,而任宏恩对李天成的塑造,摒弃了传统戏曲“高大全”的英雄叙事,转而用“接地气”的细节刻画出一个“有缺点、有温度”的普通人,他的一举一动、一颦一笑,都带着农村丈夫特有的“轴”与“憨”:面对妻子的抱怨,他会涨红了脖子争辩,却在转身后默默帮妻子挑水浇地;得知妻子生病,他急得手足无措,笨拙地学着熬药、熬粥,手被烫出泡也浑然不觉;在妻子病床前,他没有华丽的情话,只是拉着妻子的手反复说“都怪我,以后我啥活都干”,质朴的话语里藏着最深沉的爱。

任宏恩的表演,始终贯穿着“生活化”与“戏曲化”的平衡,他深知,现代戏的“真”不等于对生活的简单复制,而是要在真实的基础上提炼出戏曲的韵律美,在唱腔设计上,他借鉴常派“豫西调”的醇厚苍劲,同时融入民间小调的口语化旋律,让唱腔既符合人物身份,又充满生活气息,比如剧中李天成得知妻子病情时的“叹调”,没有华丽的拖腔,而是用短促、顿挫的节奏,模仿人哽咽时的语调,字字含情,句句带泪,让观众仿佛能感受到他内心的焦灼与悔恨,在念白上,他坚持使用河南方言的“土味儿”表达,比如把“我知道”说成“我知不道”,把“你歇着”说成“你歇歇吧”,这些带着泥土气息的语言,瞬间拉近了与观众的距离,让人物形象跃然台上,而在身段表演上,他更是突破了戏曲程式的束缚,将农民干活的动作提炼为舞台语言:弯腰锄地的弧度、扛麦袋时脚步的踉跄、织布机前摇动梭子的节奏,每一个动作都精准而自然,仿佛他就是从田间地头走来的李天成,而非刻意表演的演员。

为了更直观地展现任宏恩在《我爱我妻》中的表演艺术,以下从几个维度进行具体分析:

| 表演维度 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 唱腔设计 | 借鉴常派“豫西调”的醇厚,融入民间小调口语化,节奏随情绪起伏,如叹调短促顿挫 | 既有戏曲韵律美,又贴近人物身份,传递出李天成的朴实与悔恨,引发观众共情 |

| 念白处理 | 采用河南方言土语,如“我知不道”“你歇歇吧”,语气自然,带生活气息 | 消除观众与角色的距离感,让人物真实可感,仿佛身边真实的农村丈夫 |

| 身段动作 | 提炼农民日常动作,如锄地、扛麦袋、摇梭子,无程式化,自然流畅 | 突破传统戏曲程式束缚,展现“生活化表演”,让角色从“舞台人物”变为“真实存在” |

| 情感表达 | 通过眼神、微表情传递内心,如争吵时瞪眼、转身后低头叹气、病床前红着眼眶 | 层次分明,克制而深沉,展现农村男性“外冷内热”的情感特质,避免过度煽情 |

《我爱我妻》的成功,不仅在于任宏恩的精彩演绎,更在于它以小见大,折射出时代变迁中普通人的情感坚守,改革开放初期,农村家庭面临着传统与现代观念的碰撞,年轻一代渴望走出土地,而老一辈则固守家园,李天成与秀兰的矛盾,正是这种时代背景下的缩影:秀兰希望丈夫多陪陪家,李天成则觉得“多干活才能过上好日子”,但任宏恩没有将这种矛盾对立化,而是通过夫妻间的“和而不同”,展现了“家”的本质——不是没有矛盾,而是懂得包容;不是轰轰烈烈,而是相濡以沫,当秀兰在病床上说出“天成,我知道你心里有我”,当李天成笨拙地喂妻子喝粥,观众看到的不仅是一对夫妻的和解,更是无数普通家庭在时代浪潮中相互支撑的缩影,这种“于平凡处见伟大”的主题,让《我爱我妻》超越了普通家庭伦理剧的范畴,成为一部具有时代精神的豫剧经典。

作为豫剧现代戏的探索者,任宏恩始终坚信“戏是演给老百姓看的”,他常说:“农民看戏,不看你的‘范儿’好不好,就看你的‘像’不像,‘真’不真。”《我爱我妻》中的李天成,之所以能让观众记住,正是因为“像”身边的父亲、丈夫,“真”得让人心疼,而这种“真”,源于任宏恩对生活的敬畏,对艺术的虔诚,他曾在农村体验生活时,跟着老农学了一整天的锄地,磨破了手掌,却笑着说:“这样上台才敢说‘我会种地’。”正是这种“笨办法”,让他的表演永远带着泥土的鲜活,让豫剧现代戏真正走进了百姓心里。

任宏恩虽已年过八旬,但他对《我爱我妻》的热爱从未减退,他曾说:“只要观众还想看,我就能再上李天成。”这份对艺术的坚守,恰如《我爱我妻》中那句“我爱我妻,不是因为她美,而是因为她懂我”,懂他的“轴”,懂他的“憨”,懂他对戏曲的赤子之心,而《我爱我妻》也通过一代又一代豫剧人的传承,成为豫剧现代戏的不朽丰碑,提醒着我们:最动人的艺术,永远扎根于生活;最真挚的情感,永远藏在平凡的坚守里。

相关问答FAQs

问题1:任宏恩在《我爱我妻》中塑造的李天成,与传统戏曲中的“小生”角色有何不同?

解答:传统戏曲中的“小生”多分为“文生”(如书生、公子)和“武生”(如将军、侠客),形象讲究“俊美”“潇洒”,表演程式化较强,唱念做打均有固定规范,而任宏恩塑造的李天成是现代农村普通丈夫,形象上“接地气”,不刻意追求“俊美”,而是突出农民的质朴与沧桑;表演上打破程式,以生活化动作为主,如扛麦袋、锄地等,动作自然流畅,没有传统小生的“兰花指”或“台步”;情感表达上更内敛克制,符合农村男性“外冷内热”的性格特点,展现了现代戏“真实、自然、贴近生活”的艺术追求。

问题2:《我爱我妻》作为现代豫剧,在音乐和舞台设计上有哪些创新?

解答:《我爱我妻》在音乐上突破了传统豫剧“以腔带情”的模式,将豫剧的板式结构与民间小调、现代音乐元素融合,如织布场景中加入织布机的“咔嗒”声作为节奏伴奏,增强了生活气息;唱腔设计上,常派的大本腔与口语化旋律结合,让唱段更贴近人物说话的语气,舞台设计上,摒弃了传统戏曲“一桌二椅”的写意风格,采用写实布景,如搭建农村院落、织布机、土炕等道具,通过灯光营造不同氛围(如深夜织布的暖黄灯光、雨中寻药的冷蓝灯光),让观众身临其境,增强了现代戏的视觉冲击力和代入感。