豫剧,作为中原大地的文化符号,以铿锵的唱腔、鲜活的人物和浓郁的生活气息,承载着河南人民的情感与智慧,当这股来自黄河之滨的艺术力量南下金陵,与六朝古都的深厚文化底蕴相遇,便催生了“豫剧下南京索文化全场”的生动实践,这不仅是一场戏曲的展演,更是一次跨越地域的文化对话,一次对传统文化当代价值的深度索求与全场共鸣。

豫剧南下的历史脉络与文化契机

豫剧走进南京,并非偶然的邂逅,而是时代发展与文化交融的必然结果,新中国成立后,随着文艺“双百”方针的提出,地方戏曲的交流日益频繁,20世纪50年代,河南豫剧院首次组团来宁演出,《花木兰》《穆桂英挂帅》等剧目以强烈的爱国主义精神和女性英雄主义色彩,让南京观众耳目一新,奠定了豫剧在南京的初步认知基础,改革开放后,市场经济的活力推动了文化流动,豫剧凭借通俗生动的叙事和贴近生活的表达,逐渐在南京打开市场,尤其在河南籍务工群体中引发强烈共鸣。

近年来,随着“文化自信”理念的深入人心,非遗保护与传承成为国家战略,豫剧作为国家级非物质文化遗产,其跨地域传播获得了更多政策支持,2018年,江苏与河南签署《文化战略合作协议》,明确提出“推动两地戏曲院团互访展演”,为豫剧“下南京”提供了制度化保障,从最初的“慰问演出”到如今的“文化索求”,豫剧在南京的每一次亮相,都承载着更深层的文化使命——不仅要展示中原文化的魅力,更要探索传统戏曲在当代都市文化生态中的生存路径与价值重构。

碰撞与融合:豫剧在南京的本土化实践

南京,这座浸润着江南水乡灵气的城市,自有其独特的文化审美:昆曲的婉转、越剧的柔美、评弹的细腻,共同构成了观众对戏曲“雅致”“含蓄”的期待,而豫剧的“粗犷”“豪放”,如何在南京的土壤中扎根?答案在于“守正创新”的本土化实践。

在剧目选择上,南京演出团队既保留了《朝阳沟》《七品芝麻官》等传统经典,也大胆引入反映时代精神的现代戏,比如以脱贫攻坚为主题的《焦裕禄》,通过南京观众熟悉的“干部形象”与“民生情怀”,引发强烈共鸣;而《唐知县审诰命》中“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的经典台词,因契合南京“博爱、包容”的城市精神,成为全场观众自发鼓掌的高光时刻。

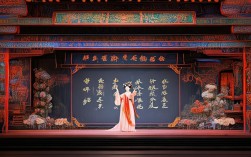

在舞台呈现上,豫剧主动吸收江南戏曲的元素,唱腔上,在保持豫剧“豫东调”“豫西调”特色的基础上,融入南京方言的韵律,让念白更贴近本地观众;音乐伴奏中,加入古筝、笛子等江南乐器,增强了音乐的层次感;舞台设计上,借鉴南京园林的“移步换景”,运用多媒体技术展现秦淮河、明城墙等地标符号,让中原故事在江南意境中焕发新生,这种“你中有我,我中有你”的融合,让豫剧不再是“外来者”,而是成为南京文化舞台上的“新成员”。

“索文化全场”:从艺术展演到价值共鸣

“索文化全场”的核心在于“索”——索求认同、索求对话、索求传承,豫剧在南京的实践,本质是通过艺术的形式,实现中原文化与江南文化的深度联结,让传统文化在当代社会中实现“全场效应”。

索求年轻受众的认同,面对戏曲老龄化的普遍困境,南京演出团队主动拥抱新媒体:在抖音、B站开设“豫剧小课堂”,用年轻人喜欢的“戏腔+流行音乐”形式改编经典唱段;走进高校开展“豫剧体验日”,让学生穿上戏服、学唱身段,打破“戏曲老气”的刻板印象,2023年,南京某高校联合河南豫剧院推出的《青春版·花木兰》,将豫剧唱腔与街舞、rap结合,演出视频在网络平台播放量破千万,让“00后”成为豫剧的“新粉丝”。

索求跨地域的文化对话,南京与河南,一南一北,文化各异却精神相通,豫剧中的“家国情怀”“孝道文化”,与南京“厚德载物、博爱包容”的城市精神高度契合,2022年“豫剧·南京文化周”期间,两地艺术家共同举办“南北戏曲论坛”,探讨“传统戏曲如何服务当代都市生活”;演出间隙设置的“文化市集”,展示河南剪纸、汴绣与南京云锦、金箔,让观众在欣赏戏曲的同时,感受文化的交融,这种“以戏为媒”的对话,让“索文化”超越了艺术本身,成为促进区域文化协同发展的纽带。

索求传统文化的当代价值,在南京的演出中,豫剧不再仅仅是“娱乐方式”,更成为承载价值观教育的载体。《程婴救孤》中“舍生取义”的精神,《倒霉大叔的婚事》中“诚信为本”的智慧,通过鲜活的人物传递给观众,不少南京观众表示:“看豫剧不仅是享受艺术,更是感受一种向上的力量。”这种价值共鸣,让“全场”不仅指座无虚席的剧场,更指文化精神的广泛传播。

社会反响与文化启示

豫剧在南京的“索文化全场”实践,取得了显著的社会反响,据南京市文化和旅游局统计,2018年以来,豫剧在南京的年均演出场次超过50场,观众人次突破10万,其中本地观众占比从最初的30%提升至65%,南京本地媒体多次报道豫剧演出,称其“为金陵文化注入了中原豪情”;河南籍务工人员则感慨:“在南京听到乡音般的唱腔,就像回到了家。”

这一实践也带来了深刻的启示:传统文化的跨地域传播,不是简单的“移植”,而是需要“在地化”的创造性转化;戏曲的生命力,不仅在于传承经典,更在于与当代观众的情感连接,豫剧在南京的成功,证明只要找到传统文化的“当代接口”,就能让老艺术焕发新活力。

豫剧在南京重要展演活动一览(2018-2023)

| 时间 | 活动名称 | 主办单位 | 演出剧目 | 文化亮点 |

|---|---|---|---|---|

| 10 | 河南文化江苏行 | 河南省文旅厅、江苏省文旅厅 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 名家亲临,引发“豫剧热” |

| 05 | “非遗进校园”之豫剧专场 | 南京市教育局、河南豫剧院 | 《朝阳沟》(片段) | 学生参与改编,融合校园生活 |

| 09 | 豫剧·南京文化周 | 南京市文旅局、河南豫剧院 | 《焦裕禄》《唐知县审诰命》 | 南北艺术家对话,多媒体舞台呈现 |

| 11 | 青春版·豫剧《花木兰》全国巡演 | 南京艺术学院、河南豫剧院 | 《花木兰》(改编版) | 戏腔+流行音乐,网络直播破千万 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧在南京的受众群体有哪些特点?

A:豫剧在南京的受众呈现“多元化”特点:一是河南籍在宁务工人员及家属,是忠实观众群体,对乡音唱腔有天然亲切感;二是中老年本地观众,被豫剧的剧情冲突和情感张力吸引,逐渐成为“戏迷”;三是年轻群体(尤其是学生),通过“戏曲进校园”“新媒体传播”接触豫剧,被其创新形式和价值观内涵打动,成为“新粉丝”,近年来,本地观众占比持续上升,表明豫剧已从“地域性演出”转变为“融入城市文化的公共艺术”。

Q2:“索文化全场”中的“索”具体指什么?其意义何在?

A:“索文化全场”中的“索”,包含三层内涵:一是“探索”,探索传统戏曲在当代都市的传播路径,如新媒体运营、年轻化表达等;二是“索求”,索求年轻一代对传统文化的认同与参与,打破“戏曲老龄化”困境;三是“联结”,联结中原与江南的文化基因,通过艺术对话促进区域文化协同,其意义在于,不仅实现了豫剧在南京的“从无到有”到“从有到优”,更构建了“传统-当代”“地域-全国”的文化传播范式,为其他地方戏曲的跨地域传播提供了可复制的经验。