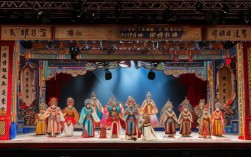

豫剧《打金枝》是经典的传统剧目,取材于唐代宗时期郭子仪之子郭暧与升平公主因宫廷礼仪矛盾引发冲突,最终在帝后调解下和好的故事,该剧以“君臣、夫妻、父子”伦理为核心,通过生动的唱段刻画了人物性格与情感纠葛,戏词通俗易懂又富有戏剧张力,成为豫剧舞台上久演不衰的经典,以下从剧情背景、经典唱段解析及艺术特色三个方面展开。

剧情背景与核心冲突

《打金枝》的故事背景设定在唐代平定“安史之乱”后,郭子仪因功封汾阳王,其子郭暧尚唐代宗之女升平公主,某年郭子仪寿诞,郭暧因公主未拜寿而怒火中烧,醉酒后回宫责打公主,公主愤而回宫哭诉,唐代宗与沈后以家国大义调解,最终夫妻和好,核心冲突在于“君臣之礼”与“夫妻情谊”的碰撞:郭暧认为公主依仗皇权轻视郭家功勋,公主则恪守“金枝玉叶”的尊贵身份,矛盾背后折射出封建伦理下个体情感与家族、皇权的复杂关系。

经典唱段戏词解析

《打金枝》的唱段以郭暧、升平公主、唐代宗、沈后四人的对唱为核心,通过不同角色的语言风格展现人物心理,以下为代表性唱段及解读:

郭暧醉斥公主(体现刚烈与委屈)

唱词片段:“孤王坐江山非容易,全凭郭家子子孙孙,你父王他让江山,为的是君臣大礼;你母后她让皇后,为的是夫妻情意,你身为金枝玉叶,不把公婆敬,反在宫中耍脾气,今日打你非本意,只怪你不识大体!”

解读:郭暧的唱词以“家国功勋”为出发点,通过“让江山”“让皇后”对比公主的“不敬公婆”,既彰显郭家的赫赫战功,又流露对公主娇纵的不满,语言直白激烈,符合醉后怒火的情绪,同时暗含“功臣后代”的身份认同,为后续冲突埋下伏笔。

公主哭诉帝后(体现娇纵与委屈)

唱词片段:“万岁爷金殿上传旨意,命我夫妻回宫帏,谁料郭暧他心肠狠,酒醉之后打金枝,我本是金枝玉叶体,怎能受此大委屈?若不为我出这口气,女儿我活在世上有何益!”

解读:公主的唱词以“金枝玉叶”为核心,反复强调身份尊贵,哭诉中带着娇纵与委屈,通过“万岁爷传旨”对比郭暧的“心肠狠”,凸显皇权与功臣家族的潜在矛盾,语言口语化,贴合少女被责打后的委屈心态,也反映了封建社会中女性对父权的依赖。

唐代宗调解(体现帝王智慧与家国平衡)

唱词片段:“劝女儿莫悲伤,听父王说端详,郭子仪他保江山,南征北战功劳广,郭暧他性子烈,本是忠良将,夫妻之间要体谅,家和才能国安康,你母后当年嫁朕时,也受过委屈时光。”

解读:唐代宗的唱词以“家国大义”为出发点,既肯定郭家的功劳,又劝解公主以“家和”为重,语言沉稳平和,既有帝王威严,又含父女温情,通过“你母后当年”的类比,拉近与公主的距离,体现平衡各方利益的统治智慧。

沈后劝公主(体现母亲慈爱与处世之道)

唱词片段:“女儿啊,你父王他说的在理,郭家功劳比天齐,夫妻之间没有隔夜仇,你若低头他欢喜,金枝玉叶不是护身符,和睦相处才是大福气,快回宫去把夫劝,莫让老母为你忧心急。”

解读:沈后的唱词以“情”和“理”结合,既劝公主放下“金枝玉叶”的身段,又强调“夫妻和睦”的重要性,语言朴实温暖,充满母亲对女儿的疼爱,同时点出“身份”与“情谊”的辩证关系,为矛盾化解提供情感纽带。

豫剧唱段的艺术特色

《打金枝》的唱段充分体现了豫剧“以情带声、声情并茂”的艺术特点:

- 语言生活化:戏词多用口语化表达(如“耍脾气”“心肠狠”),贴近观众,同时通过对比(如郭家的“功劳”与公主的“娇纵”)增强戏剧冲突。

- 唱腔个性化:郭暧的唱腔以激昂的“快二八板”表现怒火,公主的唱腔以婉转的“慢板”表现委屈,唐代宗与沈后则用“中速平板”体现沉稳,通过板式变化塑造人物。

- 情感层次丰富:从郭暧的“怒”、公主的“怨”,到帝后的“劝”,情感层层递进,最终以“和解”收尾,符合中国传统文化“中和之美”的审美追求。

相关问答FAQs

Q1:《打金枝》中“打金枝”这一情节的核心冲突是什么?

A1:“打金枝”的核心冲突是“个体情感”与“封建伦理”的碰撞,郭暧因公主未拜寿而怒打,表面是夫妻矛盾,深层是功臣家族(郭家)与皇权(公主身份)的权力博弈——郭家认为自身功勋不可被轻视,公主则依仗皇权维护“金枝玉叶”的尊贵,冲突背后反映了封建社会中君臣、夫妻、父子关系的复杂性。

Q2:豫剧《打金枝》的唱段如何通过语言和唱腔塑造人物性格?

A2:语言上,郭暧的唱词直白激烈(如“只怪你不识大体”),体现其刚烈直率;公主的唱词反复强调“金枝玉叶”,凸显其娇纵委屈;帝后的唱词沉稳平和,展现其智慧与慈爱,唱腔上,郭暧用“快二八板”表现怒火,公主用“慢板”表现委屈,帝后用“中速平板”体现沉稳,通过语言与唱腔的配合,使人物性格立体鲜明。