豫剧《麻风女回娘家》是传统戏曲中极具感染力的经典剧目,其故事源自民间传说,经历代艺人打磨,以悲悯情怀与人性光辉打动观众,全剧围绕麻风女邱丽玉的命运展开,通过她与丈夫陈绿琴的深情坚守、与封建礼教的激烈碰撞,折射出古代社会对疾病的偏见与真情的可贵。

苦难中的真情坚守

故事发生在明代,邱丽玉自幼身患麻风病,被家人视为“不祥之人”,终日锁在家中,其父邱员外虽心疼女儿,却更惧怕疾病外流遭邻里唾骂,遂以“冲喜”为名,将女儿嫁给家境贫寒但品性淳厚的书生陈绿琴,新婚之夜,邱丽玉坦陈病情,陈绿琴震惊之余,却不忍弃她而去,誓言“生则同衾,死则同穴”。

婚后,陈绿琴悉心照料邱丽玉,四处寻医问药,终以“蛇胆酒”暂缓其病情,邱员外得知女儿未愈,竟以“败坏门风”为由,强行将邱丽玉接回娘家,并命家丁看守,不准陈绿琴探望,邱丽玉在娘家备受冷眼,每日以泪洗面,病情急剧恶化,陈绿琴得知后,不顾岳家阻拦,深夜翻墙探妻,二人相拥痛哭,邱丽玉为不拖累丈夫,写下休书自绝,陈绿琴当众撕毁休书,以血书明志:“纵是毒疫缠身,此生不负卿”,邱丽玉的真情感动上天,麻风病竟奇迹般痊愈,夫妻二人重获团圆,封建偏见在人性光辉面前彻底败退。

人物分析:在偏见与坚守中闪耀的灵魂

邱丽玉:全剧最具悲剧色彩与反抗精神的角色,她身染绝症却不怨天尤人,面对婚姻既渴望救赎又恐连累他人,性格中既有传统女性的温顺隐忍,又有对真情的执着坚守,从“锁闺中”的绝望,到“抗父命”的勇敢,再到“撕休书”的决绝,其命运起伏始终围绕“情”与“病”的矛盾展开,最终以真情战胜苦难,成为“人性美”的化身。

陈绿琴:传统士子形象的典型,其“情义”超越世俗功利,面对麻风病妻子,他没有退缩,反而以“医病更医心”的执着对抗社会偏见,深夜探妻时的悲泣、撕毁休书时的怒吼,将“贫贱不能移,威武不能屈”的士子风骨与“至死不渝”的夫妻深情融为一体,成为古代理想人格的代表。

邱员外:封建礼教的维护者,其行为既有对女儿的“父爱”,更有对“门楣”的执念,他恐惧疾病源于对“未知”的排斥,更将家族声誉置于女儿幸福之上,是旧时代“群体偏见”的缩影,最终在真情面前幡然醒悟,完成了从“封建家长”到“慈父”的转变,强化了剧作的教化意义。

艺术特色:豫剧元素的巧妙融合

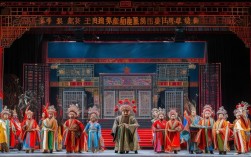

作为豫剧传统剧目,《麻风女回娘家》在唱腔、表演与舞台呈现上充分展现了豫剧的艺术魅力。

唱腔设计:以豫剧“豫东调”和“豫西调”为基础,邱丽玉的唱段多悲婉凄厉,如“洞房夜吐露真情实言”一段,通过高亢的“哭腔”与细腻的“慢板”,将人物内心的痛苦与绝望层层递进;陈绿琴的唱则以“阳调”为主,唱腔醇厚坚定,如“血书写下生死约”中,用铿锵的节奏彰显其不屈意志。

表演程式:麻风病的特殊性为表演带来挑战,演员通过“颤步”“掩面”“袖舞”等程式化动作,模拟患者病痛中的颤抖与痛苦,同时融入“甩发”“跪步”等技巧,强化戏剧张力,陈绿琴“探妻”一折中的“翻墙”身段,结合武戏的轻盈与文戏的深情,成为豫剧舞台上的经典片段。

音乐伴奏:以板胡为主奏乐器,配以竹笛、梆子,营造出时而压抑悲怆、时而激昂向上的氛围,尤其在“病愈团圆”一场,明快的唢呐与欢快的锣鼓点,将剧情推向高潮,传递出“真情化厄”的喜悦。

文化意义:超越时代的价值叩问

《麻风女回娘家》虽以古代社会为背景,却触及了永恒的主题——对疾病的包容、对真情的礼赞,在医疗不发达的古代,麻风病被视为“天谴”,患者被社会彻底边缘化,剧作通过陈绿琴与邱丽玉的爱情,批判了这种基于“无知”的歧视,肯定了“人”的价值高于“病”的标签。

剧中“冲喜”“休书”“门第观念”等元素,折射出封建礼教对个体的压迫,而邱丽玉的抗争与陈绿琴的坚守,则是对“父母之命媒妁之言”的反抗,彰显了个体对爱情与尊严的追求,这种“以情抗理”的精神,与豫剧常表达的“家国情怀”“民间正义”一脉相承,体现了中原文化中“重情重义”的核心价值观。

剧情结构分析表

| 剧情阶段 | 核心冲突 | 艺术表现手法 | 人物成长/转变 |

|---|---|---|---|

| 患病婚配 | 绝症与婚约的矛盾 | 哭腔、对唱 | 邱丽玉从绝望到接受命运 |

| 新婚吐真情 | 病痛与真情的碰撞 | 身段、慢板 | 陈绿琴从震惊到坚定守护 |

| 娘受阻 | 家庭偏见与夫妻情谊 | 对手戏、高腔 | 邱丽玉从隐忍到反抗 |

| 夜探撕休书 | 世俗压力与人性光辉 | 翻身段、血书特写 | 陈绿琴深情彻底震撼岳家 |

| 病愈团圆 | 苦难终结与真情胜利 | 唢呐、欢快锣鼓 | 全家偏见消解,人性升华 |

相关问答FAQs

Q1:《麻风女回娘家》是否为豫剧原创剧目?其与其他剧种的版本有何区别?

A:《麻风女回娘家》并非豫剧原创,其故事原型可追溯至清代民间传说《蛇郎君》,后经地方戏曲多次改编,在京剧、越剧、黄梅戏等剧种中均有不同版本,豫剧版本的最大特色在于对“豫剧声腔”的极致运用:相较于京剧的“西皮二黄”唱腔,豫剧通过“豫东调”的激昂与“豫西调”的悲婉,强化了人物情感的跌宕;在表演上,豫剧更注重“武戏文唱”,如陈绿琴“翻墙探妻”的身段,融入了豫剧“三尖布”“靠旗”等武戏元素,兼具力量感与抒情性,形成了“悲而不伤、烈而不俗”的独特风格。

Q2:该剧在现代社会有何现实意义?为何能成为经典?

A:在现代社会,《麻风女回娘家》的现实意义在于其对“疾病歧视”与“人性平等”的反思,即便医疗水平已大幅提升,社会对罕见病、传染病的偏见仍不同程度存在,剧作通过邱丽玉的经历,呼吁公众以科学态度看待疾病,以包容之心对待患者,其能成为经典,核心在于“真情”这一永恒主题的共鸣——无论时代如何变迁,陈绿琴“不因贫贱移,不因疾病弃”的爱情观,邱丽玉“坚守尊严、反抗偏见”的勇气,始终能触动观众内心,传递出“真善美”的普世价值。