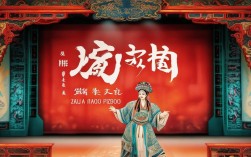

豫剧《打金枝》作为中国戏曲宝库中的经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物形象和浓郁的豫剧特色,历经百年舞台沉淀,依然深受观众喜爱,该剧以唐代宗时期郭子仪父子平定“安史之乱”后功高震主的历史背景为底色,聚焦郭子仪之子郭暧与升平公主的婚姻矛盾,通过“打金枝”这一核心事件,展现家国情怀与儿女情长的交织,既有皇权威严的肃穆,又有家庭伦理的温情,更有豫剧特有的慷慨激昂与细腻婉转。

剧情梗概:家国矛盾下的家庭风波

《打金枝》的故事始于唐代宗李豫统治时期,平定“安史之乱”的首功之臣郭子仪被封为汾阳王,其子郭暧娶唐代宗与沈皇后之女升平公主为妻,两家结为秦晋之好,因皇室与功臣之家在礼教观念上的差异,夫妻二人矛盾渐生。

剧情的转折点在于郭子仪的寿宴,郭暧作为次子,在家中排行第七,人称“七驸马”,寿宴当日,郭子仪六子七婿皆来拜贺,唯独升平公主因不满郭暧未提前禀报,且认为自己乃金枝玉叶,不愿向公公行跪拜之礼,负气未到场,郭暧在亲友面前颜面尽失,加之此前公主多次恃宠而娇,言语间贬低郭家功绩,醉酒后怒火中烧,闯入宫中与公主理论,争执中失手打了公主一掌(“打金枝”由此得名)。

公主受屈后回宫哭诉,向父王唐代宗告状,唐代宗虽疼爱女儿,却深知郭家功高盖世,若因此事降罪恐引发朝局动荡;他也明白女儿娇纵任性,需加以教诲,在皇后沈氏(郭子仪儿媳,公主生母)的调解下,唐代宗既劝慰女儿“天子也有家常事”,又以郭家满门忠烈为由,劝公主体谅驸马,郭子仪为保家族安危,绑缚郭暧上请罪,唐代宗以“郭暧打公主不打在身上,打在朕脸上”为由,既保全皇家颜面,又未重罚郭暧,反以郭家“忠孝两全”为由加官晋爵,公主在父母的劝解下,也逐渐理解郭家的付出,与郭暧重归于好,夫妻二人以“家和”收尾,成就了一段“不打不相识”的婚姻佳话。

人物分析:性格鲜明的戏剧冲突

《打金枝》的成功离不开对人物性格的精准刻画,主要角色皆有血有肉,矛盾冲突中彰显人性与时代特征。

| 角色 | 身份 | 性格特点 | 核心冲突 |

|---|---|---|---|

| 郭暧 | 郭子仪第七子,升平公主驸马 | 忠勇刚直,心高气傲,因出身功臣之家而重颜面,对公主的骄纵隐忍至极,最终爆发。 | 丈夫的责任与尊严 vs 公主的皇室娇纵;个人情感 vs 家族安危。 |

| 升平公主 | 唐代宗与沈皇后之女 | 娇纵任性,自恃金枝玉叶,缺乏对郭家功绩的敬畏,却在家庭风波中逐渐成长。 | 皇权尊严 vs 夫妻情分;任性妄为 vs 理解体谅。 |

| 唐代宗 | 唐朝皇帝 | 深明大义,权衡家国与亲情,既维护皇权威严,又顾全郭家功勋,展现帝王智慧。 | 父女亲情 vs 朝局稳定;皇家颜面 vs 功臣安抚。 |

| 郭子仪 | 汾阳王,平定“安史之乱”功臣 | 忠君爱国,老成持重,深知“功高震主”的道理,为保家族主动请罪,体现传统士大夫的担当。 | 家族荣耀 vs 皇权猜忌;个人功绩 vs 子孙安危。 |

| 沈皇后 | 唐代宗皇后,郭子仪儿媳 | 温婉智慧,以母爱调和公主与驸马的矛盾,以“妻贤夫祸少”的传统观念劝解女儿,推动剧情和解。 | 母亲的包容 vs 女儿的任性;家庭和睦 vs 夫妻矛盾。 |

艺术特色:豫剧声腔与表演的完美融合

作为豫剧的经典剧目,《打金枝》充分展现了豫剧“声情并茂、质朴豪放”的艺术风格,其唱腔设计与表演技巧堪称典范。

唱腔设计上,豫剧的“梆子腔”在剧中被运用得淋漓尽致,郭暧的唱段多采用“豫东调”,高亢激昂,如“孤一马杀过潼关道”等唱段,通过甩腔、滑音等技巧,展现人物的愤怒与不平;公主的唱段则以“豫西调”为主,婉转细腻,如“后宫里来了我王宝钏”等,通过低回婉转的旋律,表现人物从娇嗔到委屈再到心软的情感转变,剧中“打金枝”后的“劝宫”一场,唐代宗与沈皇后的对唱更是经典,通过“慢板”与“二八板”的交替,将帝后的沉稳与智慧娓娓道来,既有皇家气度,又不失生活气息。

表演技巧上,演员的身段、念白与表情高度统一,郭暧醉酒后的表演,踉跄的步伐、微醺的眼神与夸张的动作,将“酒壮怂人胆”的愤怒与懊悔刻画得入木三分;公主的“哭戏”则运用“水袖功”,通过甩袖、掩面等动作,配合抽泣般的念白,将女儿的娇纵与委屈展现得淋漓尽致,剧中“绑子上殿”的场景,郭子仪白发苍苍、步履蹒跚的形象,与郭暧的桀骜不驯形成鲜明对比,既凸显了郭家“忠孝”家风,也增强了戏剧张力。

历史传承与文化意涵

《打金枝》虽取材于历史,却并非简单的历史复刻,而是通过艺术加工,赋予了丰富的文化意涵,从历史原型看,郭暧与升平公主确为唐代真实人物,《资治通鉴》记载“暧尝与升平公主争言,暧曰:‘汝倚乃父为天子耶?我父薄天子不为!’公主恸奔车奏之,上曰:‘此非汝所知,彼诚如是,使彼欲为天子,天下岂汝家所有耶?’慰令归”,这一事件为戏剧提供了核心素材,但戏剧通过“寿宴风波”“劝宫”“绑子上殿”等虚构情节,强化了戏剧冲突,使人物形象更加丰满。

从文化内涵看,《打金枝》超越了简单的家庭伦理剧范畴,折射出中国传统社会“家国同构”的治理智慧,它强调“君君臣臣”的秩序——郭子仪主动请罪、唐代宗顾全大局,体现了“君要臣死,臣不得不死”的传统忠君观念;它也传递了“家和万事兴”的家庭伦理——夫妻矛盾在亲情与包容中化解,展现了“以和为贵”的儒家思想,这种“家国平衡”的叙事,既符合传统价值观,又通过鲜活的人物与故事让观众产生共鸣,成为跨越时代的经典。

相关问答FAQs

Q1:《打金枝》中的“打金枝”为何成为经典桥段?

A1:“打金枝”之所以成为经典,核心在于其多重戏剧冲突的集中爆发,从情节上看,它既是夫妻矛盾的顶点(郭暧的颜面扫地与公主的皇室尊严碰撞),也是家国矛盾的缩影(功臣家族与皇权的微妙关系);从人物上看,它通过“打”这一动作,瞬间激活了郭暧的刚直、公主的娇纵、唐代宗的权衡等人物性格,使角色形象立体化;从文化上看,它以“小见大”,将家庭矛盾与皇权政治交织,既展现了“天子也有家常事”的生活化一面,又凸显了“功高不震主”的传统政治智慧,因此成为全剧的点睛之笔,也为后世提供了丰富的解读空间。

Q2:豫剧《打金枝》与其他剧种(如京剧)的版本有何不同?

A2:豫剧《打金枝》与京剧《打金枝》虽同源同宗,但在艺术风格上各有侧重,豫剧版本更侧重“乡土气息”与“生活化表演”,唱腔以高亢激昂的“梆子腔”为主,表演更贴近中原地区的民间审美,如郭暧的醉酒、公主的哭闹等细节,带有质朴的民间生活气息;京剧版本则更强调“程式化”与“皇家气派”,唱腔以西皮二黄为主,表演更注重身段的规范与皇家威仪的展现,如唐代宗的帝王风范、郭子仪的忠臣形象等,更凸显宫廷的庄重感,豫剧版本的台词更具口语化,而京剧版本则更文雅,体现了不同地域文化对同一题材的差异化演绎。