观音菩萨出家故事是中国民间信仰与戏曲艺术深度融合的典型代表,其戏曲演绎既承载着佛教慈悲为怀的核心精神,又融入了中国传统戏曲的审美特质,在数百年的流传中形成了丰富的版本与独特的艺术魅力,这类戏曲多以妙善公主的出家经历为主线,通过生动的情节、细腻的表演与悠扬的唱腔,展现其从抗拒红尘、历经磨难到最终得道成佛的历程,传递出对慈悲、牺牲与超脱的颂扬。

在情节改编上,戏曲对观音出家故事进行了艺术化重构,民间传说中,妙善为妙庄王第三女,因不愿嫁人而遁入空门,触怒父王被贬至白雀寺受苦,后因显灵救父而被尊为观音菩萨,戏曲在此基础上强化了戏剧冲突:一方面是父权与佛法的对抗,妙庄王的威逼与妙善的坚守形成张力;另一方面是修行路上的考验,如妖魔阻挠、生死磨难等,凸显其道心的坚定,在传统剧目《大香山》中,妙善在白雀寺修行时,面对国王的强拆与妖女的诱惑,始终以“宁向莲花座上死,不向红尘片时欢”明志,最终得佛祖点化,坐化香山,成为观世音菩萨,这种情节设计既符合佛教“六度波罗蜜”的修行理念,又通过“抗婚—受难—得道”的经典叙事结构,让观众在情感共鸣中领悟佛法真谛。

不同剧种对观音出家故事的演绎各具特色,形成了多元化的艺术风格,京剧以“唱念做打”并重著称,在《观音得道》中,通过梅派青衣的婉转唱腔表现妙善的慈悲,如“观世音菩萨在南海端坐莲台”一段,唱腔舒缓悠远,配合水袖与台步,营造出庄严超脱的意境;越剧则擅长抒情,《妙善公主》以尹派小生的清亮嗓音演绎妙善的抗争,唱词如“我非王侯千金命,愿做山林修行人”,将少女的倔强与佛法的坚定融为一体;昆曲的“水磨腔”更贴合故事的古雅,《香山记》中“出家”一折,通过细腻的咬字与拖腔,将妙善斩断尘缘时的决绝与不舍展现得淋漓尽致,川剧的帮腔、粤剧的梆子板等元素,也为故事增添了地域特色,使观音形象在不同声腔中呈现出丰富的层次。

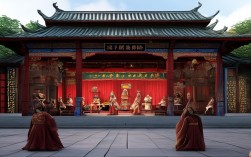

观音出家戏曲的艺术魅力还体现在人物塑造与舞台呈现上,观音形象在戏曲中并非遥不可及的神佛,而是具有人性温度的修行者,在《妙善救父》中,妙善在得知父王病重时,虽有“割肉饲父”的牺牲,却无丝毫怨怼,反而以“父王康健儿心安”的唱词传递孝道与慈悲的统一,使角色兼具神性与人性,舞台设计上,传统戏曲常运用“一桌二椅”的简约布景,通过演员的表演虚拟时空:白雀寺的清冷以跪拜、扫地的动作体现,香山的圣洁则以莲花灯、云牌等道具烘托,现代戏曲则在保留传统程式的基础上,融入灯光、音效等科技元素,如《观音传奇》中,通过旋转舞台展现妙善从宫廷到山林的空间转换,用多媒体投影呈现千手观音的殊胜景象,增强了视觉冲击力。

从文化内涵看,观音出家戏曲不仅是宗教故事的载体,更折射出中国传统文化的价值观,其一,“慈悲济世”的核心精神贯穿始终,妙善修行并非为个人解脱,而是为了“普度众生”,这与儒家“仁者爱人”、道家“道法自然”的思想相呼应,形成了中国化的佛教慈悲观,其二,“孝道”与“佛道”的融合,妙善割肉救父的情节,将佛教的“布施”与儒家的“孝亲”结合,符合中国传统伦理观念,使故事更易被大众接受,其三,“女性修行”的独特视角,在以男性为中心的宗教叙事中,观音出家戏曲塑造了妙善这一突破性别束缚的女性形象,她不依附于男性(父王、夫君),通过自我修行实现精神超越,体现了对女性主体性的尊重。

相关问答FAQs:

Q1:观音菩萨出家戏曲中最经典的唱段有哪些?

A1:观音出家戏曲中流传最广的唱段多围绕妙善的修行与慈悲主题,例如京剧《观音得道》中的“观世音菩萨在南海端坐莲台”,以梅派唱腔的雍容典雅,展现观音的庄严法相;越剧《妙善公主》的“我非王侯千金命”,用尹派唱腔的清越坚定,表现妙善抗婚出家的决绝;昆曲《香山记》的“叹红颜终归黄土”,则以水磨腔的婉转细腻,抒发妙善对红尘的勘破,这些唱段不仅旋律优美,更通过唱词将佛法义理与人物情感深度融合,成为戏曲经典。

Q2:不同剧种的观音形象在表演上有何差异?

A2:不同剧种因表演程式与审美特质的不同,观音形象呈现出鲜明差异,京剧中的观音多以“青衣”应工,注重唱功与身段的端庄,如通过稳重的台步、舒展的水袖表现“静穆”;越剧则赋予观音更多少女的灵动,以“小生”或“花旦”行当演绎,唱腔婉转,动作细腻,突出其“柔”;川剧通过帮腔与变脸技巧,展现观音降妖除魔的“威猛”;粤剧则融合南派武功,在“观音收红孩儿”等情节中,以武打场面凸显其神力,这些差异既体现了地域文化的多样性,也让观音形象更加立体丰满。