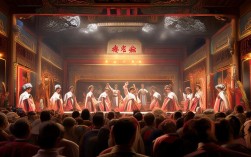

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其浓郁的地方特色和鲜明的艺术风格深受观众喜爱,而“风哑怨上”四字,恰如其分地概括了部分经典豫剧剧目在题材选择、情感表达和艺术呈现上的独特气质,这里的“风”,指向民间风土与时代风貌的鲜活呈现;“哑”,并非失声,而是角色在命运重压下欲言又止的沉默与无声的控诉;“怨”,是剧中人物对不公命运的悲愤与对理想世界的哀婉;“上”,则指艺术表现上的升华,从个体苦难上升到对人性、家国的深刻思考,最终在舞台上形成震撼人心的力量。

“风”:扎根民间的时代画卷

豫剧的“风”,首先体现在其题材的民间性,作为起源于中原大地的剧种,豫剧始终将目光投向普通人的生活,从田间地头的家长里短到庙堂之下的家国兴衰,无不包罗,传统剧目《朝阳沟》通过银环栓保的爱情故事,展现了新中国成立后知识青年投身农村建设的时代热潮,剧中“咱两个在学校整整三年”的唱段,充满了对乡土生活的热爱与对劳动的赞美,堪称“时代风”的生动注脚。《花木兰》则取材于北朝民歌《木兰辞》,将替父从军的巾帼英雄塑造成豫剧舞台上的经典形象,“刘大哥讲话理太偏”的唱段,既有对传统性别观念的挑战,也暗含了特定历史时期女性意识的觉醒,这是“社会风”的折射。

更值得玩味的是,豫剧的“风”还体现在方言韵白的运用上,河南方言的质朴、幽默与直白,为角色注入了鲜活的生命力,秦香莲》中包拯的“开封府”,用河南话念白时,那份铁面无私的威严与对百姓的体恤便呼之欲出;而《七品芝麻官》中唐成“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的呐喊,更是以方言的接地气强化了人物的正义感,让观众在熟悉的乡音中感受到艺术的真实,这种对民间语言的依赖,让豫剧始终保持着与大众的紧密联系,成为一方水土的文化镜像。

“哑”:沉默中的千言万语

“哑”在豫剧中,并非角色的生理缺陷,而是命运洪流下个体言说的困境,这种“哑态”,往往通过表演中的“无声胜有声”来体现,成为悲剧张力的重要来源。《三上轿》中的崔金定,被迫改嫁前三次上轿又三次下来,面对丈夫的灵柩、年幼的孩儿,她欲哭无泪、欲言又止,此时的“哑”是礼教压迫下女性的悲鸣——她有万千委屈,却被“三从四德”的枷锁封住了喉咙,只能通过颤抖的身段、含泪的眼神和哽咽的唱腔,传递出比哭喊更刺痛人心的绝望。

《窦娥冤》的“哑”则更具象征意义,窦娥临刑前发下三桩誓愿,血溅白练、六月飞雪、大旱三年,她并非真的失声,而是对“官吏无心正法,百姓有口难言”的社会现实的控诉,当她的冤屈无法通过语言伸张时,只能借自然之力昭示真相,这种“天地同悲”的设定,让“哑”从个体的沉默升华为对整个黑暗时代的质问,豫剧的悲剧之所以动人,正在于它不刻意渲染哭喊,而是通过“哑态”的留白,让观众在沉默中感受到命运的重量与人性光辉的微弱。

“怨”:从个体悲欢到家国情怀

“怨”是豫剧悲剧的核心情感,但并非狭隘的抱怨,而是对命运不公的悲愤、对善恶颠倒的愤懑,最终升华为对正义与良知的呼唤。《秦香莲》中,秦香莲携子上京寻夫,面对陈世美的抛妻弃子、包拯的左右为难,她的“怨”层层递进:从初见时的“相公他把良心变”,到哭诉“我的夫他忘恩负义心太偏”,再到最终对皇权与夫权的控诉,既有对个人遭遇的悲切,也有对封建制度下女性命运的深刻反思,这种“怨”,让观众在共情中产生对不公的批判意识。

《穆桂英挂帅》的“怨”则更具英雄气概,年过五旬的穆桂英本已卸甲归田,听闻辽国入侵、朝廷无将,她虽有“我不挂帅谁挂帅”的豪情,却也难掩“二十年未临战场边”的失落与“朝廷昏庸奸佞专”的愤懑,这里的“怨”,是对英雄无用武之地的惋惜,更是对家国责任的担当,当穆桂英最终披上铠甲,她的“怨”已转化为“我不杀贼誓不还”的决心,完成了从个人情绪到家国情怀的升华。

“上”:艺术与思想的双重升华

“上”是“风哑怨”的最终归宿,指豫剧在艺术表现和思想内涵上的高度,从艺术上看,豫剧的“上”体现在唱腔与表演的极致追求,豫剧的唱腔以“高亢激越、大气磅礴”著称,苦戏中的“哭腔”更是将“怨”的情感推向高潮——秦香莲》“见皇姑”一折,秦香莲的唱段时而低回婉转,时而声泪俱下,通过真假声的转换、节奏的快慢变化,将一个被弃女子的悲愤与绝望演绎得淋漓尽致,表演上,豫剧讲究“唱念做打”的融合,如《花木兰》中的“趟马”,通过马鞭的运用和身段的翻腾,将战场上的英姿飒爽与女性的柔美结合,刚柔并济,极具观赏性。

从思想上看,“上”体现在豫剧对人性与时代的深刻洞察。《朝阳沟》不仅是一部歌颂新农村的戏,更探讨了城乡差异、理想与现实碰撞的永恒命题;《焦裕禄》通过县委书记带领兰考人民治沙的故事,展现了共产党人的初心与担当,将传统戏曲的“家国情怀”与时代精神紧密结合,这些剧目超越了简单的善恶对立,让观众在艺术享受中获得思想的启迪,实现了“寓教于乐”的最高境界。

豫剧“风哑怨上”代表剧目与艺术特征简表

| 维度 | 代表剧目 | 艺术特征体现 | |

|---|---|---|---|

| 风 | 《朝阳沟》《李双双》 | 新中国农村建设、家庭生活 | 方言韵白、生活化表演、时代气息浓厚 |

| 哑 | 《三上轿》《窦娥冤》 | 女性悲剧、官场黑暗 | “无声胜有声”的表演、象征性舞台动作 |

| 怨 | 《秦香莲》《穆桂英挂帅》 | 家庭伦理、英雄悲歌 | 哭腔运用、情绪递进、个人与家国情怀结合 |

| 上 | 《焦裕禄》《程婴救孤》 | 现实题材、历史反思 | 唱腔创新、思想深度、传统与现代融合 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧的“风哑怨上”与其他地方剧种的悲剧风格(如越剧的“柔”、京剧的“雅”)有何本质区别?

A1:豫剧的“风哑怨上”根植于中原文化的厚重与质朴,其悲剧风格更具“泥土味”和“抗争性”,与越剧的“柔”(多才子佳人式的哀婉细腻)相比,豫剧的“怨”更直白、更激烈,如《秦香莲》中的控诉充满力量感;与京剧的“雅”(讲究程式化、宫廷化的典雅)相比,豫剧的“风”更贴近民间生活,方言俚语的运用使其更具市井气息,豫剧的“哑”并非单纯的压抑,而是最终导向“上”的升华——个体苦难往往引发对时代或制度的反思,这与京剧“大团圆”式的悲剧调和、越剧“宿命论”式的悲剧结局形成鲜明对比。

Q2:在现代化冲击下,豫剧如何传承“风哑怨上”的艺术特色,吸引年轻观众?

A2:传承“风哑怨上”需在守正创新中找到平衡,要保留豫剧的“根”——用河南方言唱念、坚持传统唱腔的“脑后音”“腔口”特色,挖掘民间题材的现实意义,如将乡村振兴、抗疫故事等新题材融入传统框架,让“风”贴近时代;要创新表达形式,如用现代舞美技术强化“哑态”的视觉冲击(如《窦娥冤》中的光影表现“六月飞雪”),或通过短视频、沉浸式演出等载体,让“怨”与“上”的情感更易被年轻人共情,可借鉴流行音乐的节奏改编经典唱段(如《花木兰》的流行版),让年轻观众在熟悉的声音中感受豫剧的魅力,最终实现传统艺术与现代生活的“双向奔赴”。