九月十七日,晴转多云,下午在胡同口的旧书摊淘书,翻到一本泛黄的《中国戏曲史》,封面上印着斑驳的戏台剪影,恍惚间仿佛听见锣鼓声从书页里渗出来,傍晚路过湖广会馆,门口挂着“周末京剧专场”的红灯笼,鬼使神差地买了张票,这是我第一次走进真正的戏园子,戏台不大,红丝绒幕布上绣着缠枝莲,台下的茶客捧着盖碗,跟着唱腔轻轻点头,开锣是《定军山》,老生演员一身白靠,髯口随着“头通鼓”的锣声甩出弧度,唱到“这一封书信来得巧”时,高亢的嗓音像把刀,劈开了满场的喧嚣——原来戏曲从不是老古董,是活生生的呼吸。

初识戏文,是从“咿呀”开始的,小时候跟着外婆听黄梅戏,《天仙配》里“树上的鸟儿成双对”的调子,她总一边择菜一边哼,调子跑得比菜叶还远,那时不懂“女驸马”为什么要女扮男装,只觉得七姐的蓝衫子比凤冠霞帔好看,后来才知道,戏曲里的每个字都藏着密码,京剧的“湖广韵”带着北方的大气,我本是卧龙岗散淡的人”,“散”字要拖得长,像诸葛亮摇着羽扇的从容;越剧的“嵊州腔”偏江南的婉转,《梁山伯与祝英台》里“过了一山又一山”,“山”字拐个弯,是十八相送时的欲说还休,不同剧种的唱腔,是水土养出来的脾气:秦腔的“吼”起来能震落黄土坡的尘,昆曲的“磨”起来能让苏州的雨丝都慢下来,戏词更是把生活酿成了诗,《牡丹亭》里“原来姹紫嫣红开遍”,是杜丽娘对青春的惊觉;《长生殿》里“七月七日长生殿”,是唐明皇与杨贵妃在乱世里偷来的温存,这些唱词,比教科书更懂中国人的情与愁。

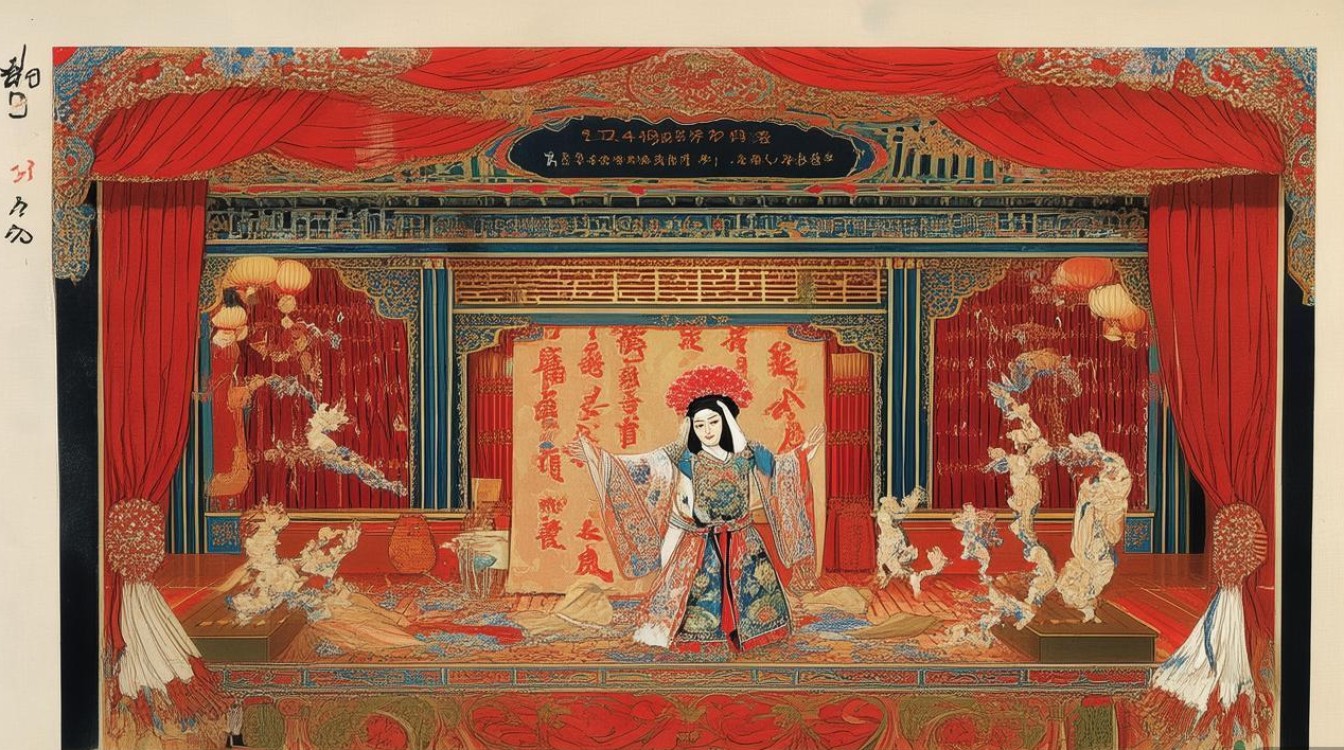

粉墨登场,是看得见的乾坤,戏台上的世界,比任何画都绚烂,脸谱是性格的宣言:红脸关羽的“忠义”像团火,丹凤眼一瞪,连曹操的白脸都压不住三分;黑脸包公的“刚正”是墨色,额头的月牙照得见人心;白脸曹操的“奸诈”要带点冷,像冬天的雪,底下藏着滑腻的泥,连颜色里的深浅都有讲究——关公的红是“枣红”,忠勇里透着温和;周瑜的红是“粉红”,是少年将军的意气风发,服饰更是会说话的符号,皇帝的蟒袍上绣着十二章纹,日、月、星辰是天的秩序,山、龙、华虫是地的威严;贵妃的云肩要缀上“如意纹”,走动时流苏晃动,是“步步生莲”的隐喻;武将的靠旗上插着雉鸡翎,打仗时风吹得旗角飞扬,像要把整个战场都点燃,梅兰芳在《贵妃醉酒》里穿的“蟒褶”,是淡粉色的,领口袖口绣着金线,连水袖的甩法都藏着讲究——不是简单的挥舞,是“欲左先右”的含蓄,像贵妃微醺时步履的摇曳,这些服饰脸谱,把抽象的善恶忠奸、喜怒哀乐,都变成了看得见摸得着的模样。

台上的悲欢,是行当里的人生,戏曲把人分成“生旦净末丑”,每个行当都是一面镜子,照见世间的不同面孔,老生是“末世里的脊梁”,诸葛亮要摇着羽扇唱“空城计”,唱腔里是运筹帷幄的沉稳;杨延昭要挂髯口唱《辕门斩子》,额头上的“月牙”是忠孝不能两全的挣扎,小生是“少年郎的梦”,梁山伯的唱要带点书卷气,像春日里刚抽芽的柳条;贾宝玉的念白要软糯,是富贵堆里长出来的娇憨,旦角是“女儿家的魂”,青衣要端庄,《霸王别姬》里的虞姬唱“君王意气尽”,水袖一垂,是“从一而终”的决绝;花旦要俏皮,《红娘》里“小姐多风采”的唱段,眉眼都是机灵劲儿,净角是“草莽间的烈火”,张飞的黑脸要配着炸雷似的唱腔,是“猛张飞”的莽撞;窦尔墩的铜锤花脸,唱“盗御马”时要带着江湖豪气,丑角是“世间的调味剂”,文丑的插科打诨里藏着市井的智慧,武丑的翻跟头带着机灵劲儿,这些行当,把芸芸众生的命运都浓缩在了戏台上——帝王将相、才子佳人、贩夫走卒,都在咿咿呀呀里过了一辈子。

守艺人的灯火,是传统与当下的碰撞,戏园子里的老茶客总说“现在的戏没以前有味”,可我见过年轻演员在短视频上教戏曲身段,穿着练功服对着镜头唱“苏三离了洪洞县”,评论区里都是“想学”的年轻人;也看过昆曲《1699·桃花扇》把舞台变成水墨画,杜丽娘和柳梦梅在流动的屏风上相遇,古老的故事有了新的呼吸,传承从来不是守着旧坛子不撒手,而是让老树发新芽,比如川剧的变脸,以前是师父口传心授,现在有年轻演员把变脸和街舞结合,在舞台上翻着跟头变脸,让“绝活”有了年轻的活力;再比如越剧《新龙门客栈》,把武侠故事和越剧唱腔糅在一起,林青霞式的侠女唱着“清清河水”,传统有了更广的观众,守艺人常说“戏台上的光不能灭”,这光,是老艺人的皱纹里刻着的戏词,是年轻演员的眼睛里闪着的热爱,是我们在台下鼓掌时,传到他们心里的温度。

| 剧种 | 代表剧目 | 唱腔特点 | 流行地区 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 《霸王别姬》 | 西皮二黄,高亢激越 | 全国 | 国粹,行当齐全 |

| 越剧 | 《梁山伯与祝英台》 | 婉转柔美,字多腔少 | 江浙沪 | 才子佳人戏,女子越剧 |

| 黄梅戏 | 《天仙配》 | 明快通俗,生活气息浓 | 安徽、湖北 | “村戏”,唱腔如说话 |

| 川剧 | 《变脸》 | 高亢激越,帮腔丰富 | 四川 | 绝活多(变脸、吐火) |

| 秦腔 | 《三滴血》 | 粗犷豪放,苍凉悲壮 | 陕西、甘肃 | “中国戏曲鼻祖” |

走出戏园子时,月亮已经升得很高,戏台上的锣鼓声还在耳边响,原来中国戏曲从不是博物馆里的标本,它是活在唱腔里的历史,是画在脸上的文化,是刻在骨子里的情感,它让千年前的故事,在今天依然能让我们落泪;让老艺人的坚守,在年轻的手里继续发光,下次再看到戏台上的红绸,我一定会想起那个下午,咿咿呀呀的唱腔里,藏着中国人最动人的烟火气。

FAQs

为什么说戏曲是“活的历史”?

戏曲是“活的历史”体现在三方面:其一,剧目取材于历史事件与传说,如《三国演义》系列剧目记录了东汉末年的风云,《赵氏孤儿》展现了春秋时期的忠义故事,相当于用戏剧形式书写了“历史演义”;其二,服饰、脸谱、道具等承载着文化符号,如明代官员的补子制度被融入戏曲服饰,清代旗女的“花盆底”演变为戏曲旦角的高底鞋,这些细节都是历史风貌的活化石;其三,唱腔语言反映了地域文化变迁,如京剧融合了徽剧、汉剧的声腔,是清代南北文化交流的见证,戏曲的每一次演变,都刻着时代的印记。

年轻人如何更好地了解和喜欢戏曲?

年轻人可以从“轻入门”开始:一是通过短视频、综艺等媒介“破圈”,比如看《中国戏曲大会》了解戏曲知识,或关注戏曲演员的直播(如程派女腔张火丁的唱段片段),感受传统与现代的碰撞;二是从“短平快”的剧目入手,选择故事性强、节奏明快的作品,如越剧《梁祝》、黄梅戏《女驸马》,避免一开始就接触过于深奥的“大戏”;三是参与线下体验,比如戏曲社团的化妆体验、脸谱DIY活动,或在小剧场看“沉浸式戏曲”(如《牡丹亭》园林实景演出),通过亲身感受打破戏曲“老古董”的刻板印象,慢慢发现其中的美学魅力。