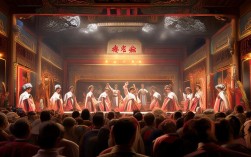

京剧《女起解》作为传统剧目《玉堂春》中的核心一折,自诞生以来便以跌宕的剧情和鲜明的人物形象成为京剧舞台上的经典之作,而当代京剧表演艺术家张火丁对这一剧目的演绎,更是以独特的程派韵味与深刻的人物塑造,让这部百年老戏在当代观众心中焕发出新的生命力,成为“张派”艺术的重要标识。

《女起解》的故事源于明代公案小说《三言二拍》中的《玉堂春落难逢夫》,讲述了名妓苏三(原名周玉姐)与吏部尚书之子王景隆相恋,后遭鸨儿陷害,被诬杀人,判死罪解往太原复审,途中,解差崇公道虽表面粗鲁,却心怀恻隐,一路对苏三多有照拂,全剧的核心冲突集中在“起解”这一过程——苏三身戴枷锁,踏上未知的生死之路,其内心的悲愤、无助、对王景隆的思念以及对冤屈的申诉,构成了戏剧张力的源泉,尤其是“苏三离了洪洞县”这一核心唱段,以七字句为基础,通过程派独特的唱腔设计,将苏三的百感交集浓缩于字字泣血的吟唱中,成为京剧旦角表演的“试金石”。

张火丁作为程派艺术的杰出传人,师承程派名家王吟秋,深得程砚秋先生“声情并茂、幽咽婉转”的艺术精髓,程派以“脑后音”的发声技巧、细腻的情感表达和严谨的身段规范著称,而张火丁在继承的基础上,更融入了当代审美对人物内心深度的挖掘,形成了“冷中藏热、悲中见韧”的个人风格,她曾说:“京剧的魅力不在于唱得多高,而在于唱得多深。”在《女起解》中,这种“深”体现在对苏三“人”的立体呈现——她不仅是被冤屈的弱者,更是在绝境中保持尊严、对正义抱有期盼的鲜活生命。

在张火丁的演绎中,“苏三起解”的每一处细节都经过精心雕琢,唱腔上,她打破了传统程派过于“幽咽”的刻板印象,在“苏三离了洪洞县”中,“将身来在大街前”一句,用“脑后音”托起长腔,声音如游丝般飘渺,却暗含千钧之力,既表现了苏三身体的虚弱,也暗示其内心的倔强;而“过往的君子听我言”的“言”字,她以一个下沉的气口处理,声音戛然而止后,眼中泛起泪光,将苏三“明知无人听,仍要申诉”的悲愤与孤独展现得淋漓尽致,身段上,她刻意放慢脚步,每一步都似踩在刀尖上,枷锁的晃动与身体的颤抖形成强烈对比,当崇公道递上水碗时,她先是一愣,双手因枷锁无法完全张开,只能用指尖勉强捧起,这一细节将苏三久未自由的状态刻画入微,最令人动容的是她的眼神——全程低垂的眼帘下,偶尔闪过对过往的追忆,对崇公道的感激,以及对未来的茫然,没有夸张的哭嚎,却让观众在静默中感受到人物内心的惊涛骇浪。

张火丁版《女起解》与传统演绎对比分析

| 表演元素 | 传统演绎特点 | 张火丁演绎特点 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 唱腔处理 | 以“幽咽低回”为主,强调程派的“凄苦感”,注重音色的统一性 | 在“幽咽”基础上融入“顿挫”,通过气口变化表现情绪起伏,音色从“暗”到“亮”的转换,既有程派的深沉,又更具人物层次 | 打破程派“悲苦”的单一印象,让苏三的情感更丰富,既有绝望也有倔强 |

| 情感表达 | 侧重“悲苦”,通过哭腔、身段抖动表现外在痛苦 | 注重“悲而不伤”,通过眼神、微表情展现内心坚韧,让观众感受到苏三的“骨气” | 人物从“受害者”升华为“抗争者”,更具现代审美中的“力量感” |

| 人物塑造 | 突出“受害者”身份,强调其弱小无助 | 突出“抗争者”底色,即使在绝境中仍保持对正义的期盼,人物更立体 | 让百年前的苏三与当代观众产生共鸣,传递“向死而生”的生命力 |

张火丁对《女起解》的演绎,不仅是对程派艺术的传承,更是对传统京剧现代化表达的探索,她以“减法”表演——减少夸张的程式,增加内心的真实;以“加法”情感——加深对人物复杂性的挖掘,让百年前的苏三与当代观众产生共鸣,正如戏剧评论家所言:“张火丁的戏,唱的是戏,演的是人,传递的是中国人对‘善’与‘正义’的永恒追求。”

FAQs

-

张火丁的程派表演与其他程派演员(如李世济、赵荣琛)相比,有何独特之处?

解答:张火丁在继承程派“幽咽婉转”的基础上,更强调“静中藏动”的情感表达,李世济的程派注重“刚柔并济”,唱腔中常带有力度;赵荣琛则更侧重“含蓄内敛”,以细节取胜;而张火丁的表演则更具“现代性”,通过节奏的放缓、眼神的聚焦,将人物内心的挣扎外化为可感的舞台形象,形成“冷面热心”的独特风格,更贴近当代观众对“深度表演”的审美需求。 -

《女起解》中,苏三的情感层次是如何递进的?张火丁如何通过表演体现这一递进?

解答:苏三的情感大致可分为“悲愤—无助—期盼—坚韧”四个层次,张火丁通过“唱腔—身段—眼神”的协同递进表现:开篇“苏三离了洪洞县”,唱腔压抑,身段僵硬,眼神低垂,表现“悲愤”;途中“崇老伯他说是冤枉能辩”,唱腔稍扬,眼神偶尔抬起,表现“无助中的微弱期盼”;高潮“洪洞县内无好人”,唱腔爆发,身段颤抖,表现“对不公的控诉”;来在了太原府大门前”,唱腔收束,眼神坚定,表现“对正义的坚韧等待”,这种层层递进,让苏三的形象从“受害者”升华为“抗争者”,更具感染力。