戏曲艺术作为中华优秀传统文化的瑰宝,始终在历史长河中汲取养分,以舞台为载体演绎着家国兴衰、忠奸善恶的故事。“困皇陵”便是戏曲中极具张力的题材之一,它以皇陵这一特殊空间为叙事核心,将政治斗争、人性挣扎与历史沧桑浓缩于方寸舞台,成为曲剧(泛指以曲牌体为主要音乐结构的戏曲剧种,如河南曲剧、山东梆子等)艺术中经久不衰的经典母题。

“困皇陵”题材的历史溯源与文化内核

“困皇陵”的故事多取材于朝代更迭或宫廷政变的历史背景,核心情节围绕“守护”与“破坏”的冲突展开:或因奸臣当道,忠臣良将被诬陷围困于皇陵,以死明志;或因外敌入侵,守陵将士与百姓依托皇陵地形顽强抵抗,保家卫国;或因皇权斗争,失势皇室成员被囚禁于皇陵,在孤独与反思中度过余生,这类题材并非凭空杜撰,而是植根于中国“事死如事生”的丧葬文化——皇陵不仅是帝王的安息之所,更是国家正统的象征,守护皇陵即守护文化根脉与民族精神。

以河南曲剧传统剧目《困皇陵》为例,其故事背景设定在明末,奸臣魏忠贤(原型)篡权,忠臣海瑞(虚构演绎)被诬陷“私谒皇陵,意图谋反”,皇帝昏聩,将海瑞一家囚禁于定陵,皇陵内外,一面是魏忠贤派兵围困,断绝粮草,欲斩草除根;一面是守陵人暗中相助,百姓自发送粮,形成“困中守、守中抗”的张力,剧中通过“夜巡皇陵”“血书陈情”“天降甘霖”等场次,将政治阴谋、人性光辉与自然天象交织,赋予“困皇陵”超越历史事件的文化隐喻:皇陵的“困”,实则是正义与邪恶的困局,是民族精神在困境中的坚守。

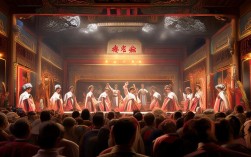

曲剧艺术对“困皇陵”的舞台呈现

曲剧以“唱”为核心,辅以“念、做、打”,形成独特的艺术表现力,而“困皇陵”题材因其冲突集中、情感浓烈,成为曲剧唱腔与表演的试金石。

(一)唱腔设计:以声传情,困境中的情感迸发

曲剧的唱腔多源于民间俗曲,如河南曲剧的【阳调】【诗篇】【扬调】等,板式变化丰富,善于表现悲愤、苍凉、激昂等复杂情绪。《困皇陵》中,海瑞被囚时的核心唱段【慢板】,常以低回婉转的旋律开篇:“困皇陵,夜雨打寒窗,铁索锁身愁断肠——”,通过“寒窗”“铁索”等意象,配合演员的“擞音”(一种颤音技巧),将忠臣的悲愤与无奈具象化;而在“血书陈情”一场,转【快二八板】,节奏骤然加快,唱词“一封血书诉冤枉,字字泣血请君王!”,通过“垛句”的密集排布,将情绪推向高潮,展现“虽九死其犹未悔”的决绝,山东梆子中的“困皇陵”剧目,则更侧重“高亢激越”,其【梆子腔】的“大起大落”,配合锣鼓的铿锵节奏,突出守陵将士的悲壮与抗争。

(二)表演程式:以形写神,困境中的细节刻画

曲剧表演讲究“程式化”与“生活化”的结合,“困皇陵”中的“困”字,通过演员的肢体语言被赋予多层次含义,海瑞被囚时,常以“蹉步”(一种表现沉重步伐的台步)配合“甩袖”“抖髯”(髯口功),表现身体的虚弱与内心的不屈;守陵人暗中送粮时,通过“矮子功”隐蔽身形,用“手眼身法步”的配合,展现紧张与机敏;而魏忠贤的爪牙围困时,则以“大跨步”“亮相”等动作,凸显其嚣张气焰,舞台布景上,多采用“一桌二椅”的传统写意手法,以“皇陵碑”“松柏”等象征性道具,通过灯光的明暗变化(如冷光表现囚禁的压抑,暖光表现百姓的温情),构建出“困”与“守”的空间对立。

(三)人物塑造:以小见大,困境中的众生相

“困皇陵”的成功,离不开立体的人物群像,主角多为忠义之士,如海瑞、岳飞(某些剧目的改编形象),他们“文死谏,武死战”的精神,通过“独白”“对唱”等手法层层递进;反派则多为奸佞小人,如魏忠贤、秦桧,其“阴险”“狡诈”通过“冷笑”“背躬”(面向观众的心理活动)等细节暴露;而小人物,如守陵老人、送粮百姓,虽戏份不多,却以质朴的念白与动作,展现“民心所向”的力量,这种“主次分明、众生相济”的人物塑造,使“困皇陵”的故事既有历史厚重感,又有生活烟火气。

“困皇陵”题材的当代价值与传承困境

在当代社会,“困皇陵”题材的戏曲作品仍具有现实意义:它通过“守”与“困”的对抗,传递“忠诚”“坚守”“正义”等核心价值观,契合当下对民族精神的弘扬需求;皇陵作为文化遗产的保护议题,也与“困皇陵”中“守护文化根脉”的主题形成呼应,其传承也面临诸多困境:

(一)观众老龄化,青年群体接受度低

传统戏曲的“慢节奏”与“程式化”表演,与当代青年快节奏的审美习惯存在差距。“困皇陵”题材多涉及复杂的历史背景与伦理观念,青年观众往往因“看不懂”“觉得闷”而流失。

(二)创作创新不足,题材同质化严重

当前“困皇陵”题材的改编多停留在“复刻传统”,缺乏对历史人物的现代解读(如对人性复杂性的挖掘)与舞台形式的创新(如多媒体技术的运用),导致作品缺乏新意。

(三)传承断层,人才储备不足

曲剧演员的培养周期长,青年从业者因收入低、社会认可度不高而转行,导致“困皇陵”等传统剧目中需要深厚功底的角色(如老生、青衣)后继乏人。

以下是不同地区曲剧“困皇陵”题材的对比简表:

| 地区剧种 | 代表剧目 | 剧情侧重 | 音乐特点 | 流传地区 |

|---|---|---|---|---|

| 河南曲剧 | 《困皇陵》 | 忠臣蒙冤,百姓守护 | 【阳调】悲凉,【诗篇】婉转 | 河南、中原地区 |

| 山东梆子 | 《皇陵恨》 | 将士抗敌,保陵卫国 | 【梆子腔】高亢,【快板】激昂 | 山东、鲁西南 |

| 河北丝弦 | 《忠魂困陵》 | 皇室斗争,反思皇权 | 【慢板】苍劲,【二板】抒情 | 河北、中北部 |

相关问答FAQs

Q1:“困皇陵”类戏曲为何能长期流传?

A1:其流传核心在于“永恒主题”与“艺术感染力”的结合。“忠奸斗争”“家国情怀”“坚守正义”是跨越时代的母题,易引发观众共鸣;曲剧以唱腔见长,“困皇陵”中悲愤、激昂、苍凉的情绪,通过【慢板】【快板】等板式变化与演员的“声腔艺术”,能直击人心,形成“余音绕梁”的审美体验,皇陵作为文化符号的特殊性,使“困皇陵”的故事兼具历史真实感与传奇色彩,满足了观众对“历史演义”的审美期待。

Q2:当代曲剧如何创新演绎“困皇陵”以吸引年轻观众?

A2:可从“内容创新”与“形式创新”两方面入手,内容上,可对历史人物进行“现代化解读”,如挖掘反派角色的复杂性(如奸臣的权力焦虑),或增加女性视角(如守陵女性的故事),使人物更立体;形式上,可引入多媒体技术(如全息投影还原皇陵场景),结合流行音乐元素改编唱腔(如融入摇滚节奏表现抗争),并通过短视频平台推出“片段化”内容(如“困皇陵名场面”解读),降低观看门槛,还可将“困皇陵”题材与沉浸式戏剧结合,让观众参与剧情,增强代入感。