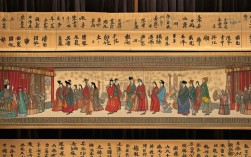

传统豫剧《樊梨花拜寿》(亦有地方称《樊黎花拜寿》,实为同剧异名)是豫剧唐(喜成)派艺术及常(香玉)派艺术的重要代表剧目之一,取材于唐代巾帼英雄樊梨花的故事,聚焦其归唐后与父亲的情感纠葛,以“寿宴”为矛盾爆发点,展现忠孝难两全的伦理困境与人性光辉,全剧既有金戈铁马的豪情,亦有绕指柔肠的细腻,成为豫剧舞台上的经典之作。

剧情以樊梨花归唐后,随丈夫薛丁山回樊家庄为父樊洪祝寿为开端,樊洪原为西凉守将,因女儿“嫁番将、背师门”而怒其“不忠不孝”,拒不相认,寿宴上,樊龙、樊虎(樊梨花之兄)借机刁难,甚至设计加害薛丁山,樊梨花虽为平西元帅、战场上的“常胜将军”,却面对父亲的冷漠与兄长的敌对,陷入“尽忠容易尽孝难”的痛苦,她以赤子之心跪诉归唐是为“保家卫国”,跪求父亲原谅,甚至甘愿受家法处置,樊洪被女儿的真情感动,加之薛丁山以“大义”相劝,父女冰释前嫌,寿宴转悲为喜,彰显“国为大、家为次,孝可化忠”的传统伦理观。

在艺术表现上,该剧充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的融合之美,唱腔上,以豫剧【二八板】【慢板】为核心,樊梨花的唱段既有“豫东调”的奔放高亢,如“老爹爹寿诞摆盛宴”一段,展现英雄的豪迈;又有“豫西调”的委婉低回,如“跪灵前泪如雨下”一段,流露女儿的委屈与愧疚,真假声转换自如,情感层层递进,表演上,樊梨花的“花旦应工”融合了“刀马旦”的英气,水袖功、跪步、眼神戏尤为突出——面对父亲时眼神从期待到失望,再到决绝;面对兄长刁难时,水袖翻飞间既有隐忍,亦暗藏锋芒,将“刚强女儿心”刻画得入木三分,武戏部分,樊梨花与薛丁山的“对枪”设计简洁明快,既展示武打功底,又推动剧情发展,避免武戏压戏。

该剧的文化内涵深刻,通过樊梨花的个人命运,折射出传统社会对“忠孝”的伦理期待,樊梨花既是保家卫国的“忠臣”,亦是渴望父亲认可的“孝女”,她的“归唐”不仅是个人选择,更是对“家国同构”价值观的践行,而樊洪从“固执”到“软化”的转变,则体现了传统家庭伦理中“情大于理”的人性光辉,使剧目超越了简单的“忠孝对立”,升华为对“理解与包容”的呼唤。

《樊梨花拜寿》主要人物与性格特点

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 樊梨花 | 平西元帅、樊洪之女 | 英勇刚毅、重情重义、隐忍孝顺 | 归唐祝寿、跪求父亲原谅 |

| 樊洪 | 西凉守将、樊梨花之父 | 固执传统、重“忠孝”纲常 | 拒认女儿、最终被真情感动 |

| 薛丁山 | 唐将、樊梨花之夫 | 深明大义、沉稳有担当 | 调解父女矛盾、助樊梨花尽孝 |

| 樊龙/樊虎 | 樊梨花之兄 | 蛮横冲动、嫉妒心强 | 寿宴刁难、设计加害薛丁山 |

相关问答FAQs

Q1:《樊梨花拜寿》与其他樊梨花题材剧目(如《三请樊梨花》《樊梨花征西》)有何关联?

A1:《樊梨花拜寿》是樊梨花题材系列剧中的“伦理剧”代表,侧重其家庭情感线;而《三请樊梨花》聚焦爱情,展现薛丁山三请樊梨花的波折;《樊梨花征西》则以征战为主线,突出其军事才能,三剧共同构成樊梨花“从情感到事业”的成长轨迹,但《拜寿》的独特性在于剥离战争,聚焦“人”的内心矛盾,更具戏剧张力。

Q2:豫剧《樊梨花拜寿》的唱腔为何能成为经典?

A2:其唱腔成功在于“程式化与个性化的统一”,严格遵循豫剧【慢板】【二八板】的板式规范,如“老爹爹寿诞摆盛宴”中,以“豫东调”的“腔随字走、字正腔圆”展现英雄气概;通过“哭腔”“甩腔”等技巧强化情感,如“跪灵前”一段,用下滑音表现哽咽,用颤音传递委屈,既保留豫剧高亢激越的底色,又赋予角色细腻的情感层次,使观众既能“听戏”,更能“共情”。