电影戏曲《五女拜寿》是中国戏曲电影史上的经典之作,由浙江小百花越剧团演出,陆伦章执导,茅威涛、何赛飞、董柯娣、何英、方海飞等主演,于1984年上映,影片改编自传统越剧剧目,以明代嘉靖年间为背景,通过户部侍郎杨继康寿诞之日的家庭变故,展现了封建社会中人情冷暖、世态炎凉,歌颂了善良、孝道与真情,批判了势利与薄情,成为越剧艺术与电影语言完美结合的典范。

影片以“五女拜寿”为核心事件,构建了鲜明的人物关系与戏剧冲突,杨继康膝下无子,仅有六个女儿(其中三女为养女),其中三女儿杨三春与女婿邹应龙家境贫寒,却心地善良、孝顺体贴;大女儿、二女儿、四女儿、五女儿皆嫁入富贵人家,表面风光却各有算计,寿宴当日,众女儿女婿争相献宝、阿谀奉承,唯有三春夫妇以亲手缝制的棉衣为礼,反遭大嫂、二嫂奚落,杨继康因不肯依附权奸严嵩,被诬陷革职,全家抄没,危难时刻,大女儿、二女儿、四女儿、五女儿因丈夫怕受牵连,纷纷将拒之门外,唯有三春夫妇收留了年迈的父母,夫妻二人靠卖水维生,受尽艰辛,而邹应龙发奋读书,高中状元后设计扳倒严嵩,为岳父平反昭雪,杨继康重获官职,五女再次拜寿时,杨继康夫妇只认三春夫妇,冷落了四个薄情女儿,善恶有报,家庭团圆。

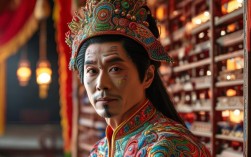

影片的成功,首先在于对传统戏曲的现代化改编与电影化呈现,传统戏曲舞台表演程式性强,而电影通过镜头语言打破了舞台局限:开场寿堂的盛大场景,用全景镜头展现杨府的繁华与热闹,人物表情、服饰细节在特写镜头中清晰可见,增强了视觉冲击力;三春夫妇卖水的段落,通过空镜头与人物近景交替,渲染了寒冬的萧瑟与生活的艰辛,让观众直观感受到人物的坚韧;而杨继康从得意到落魄的心理变化,则通过面部特写与环境对比(如从华府到破庙)层层递进,使戏曲的“写意”与电影的“写实”巧妙融合,越剧唱腔的婉转优美与演员的精湛表演相得益彰,茅威涛饰演的邹应龙英姿勃发、志存高远,何赛飞饰演的三春善良坚韧、楚楚动人,董柯娣饰演的杨继康刚正不阿又饱含温情,何英饰演的杨夫人慈爱软弱,每个角色都个性鲜明,深入人心。

影片对人物形象的塑造突破了传统戏曲的“脸谱化”,赋予角色更复杂的心理与人性深度,五个女儿并非简单的“善”与“恶”二分,而是各有其性格逻辑与时代局限:大女儿、二女儿因夫家富贵而轻视贫寒姐妹,却在父亲落难时因惧怕牵连而拒绝收留,体现了封建社会中“夫为妻纲”的依附性与现实利益对人性的扭曲;四女儿、五女儿虽未直接刁难三春,却也因丈夫的态度而选择沉默,反映了普通人在强权面前的无奈;唯有三春,不仅对父母孝顺有加,对邹应龙的理解与支持也体现了夫妻患难与共的真情,杨继康的形象也非完美无缺,他既有清正廉明的气节,也有对权贵的妥协与对女儿偏心的固执,这种“不完美”使人物更具真实感。

影片以“家庭”为切入点,折射出广阔的社会图景与深刻的伦理思考。“五女拜寿”本是传统家庭孝道的象征,却在利益面前异化为一场人情冷暖的表演,杨继康的遭遇不仅是个人命运的转折,更是明代官场黑暗的缩影;三春夫妇的坚守,则代表了普通民众对善良、正义的朴素追求,影片通过家庭矛盾揭示社会矛盾,通过个人命运反映时代特征,使“孝道”“亲情”“善恶”等主题超越了时代局限,引发观众的普遍共鸣,自上映以来,《五女拜寿》不仅成为越剧的经典剧目,更被多剧种移植,长演不衰,其艺术价值与社会影响历久弥新。

主要人物及角色分析表

| 角色 | 饰演者 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 杨三春 | 何赛飞 | 善良坚韧、孝顺体贴、不畏贫苦 | 寿宴受嘲、收留父母、卖水维生 |

| 邹应龙 | 茅威涛 | 英志发奋、正义果敢、重情重义 | 发奋读书、高中状元、扳倒严嵩 |

| 杨继康 | 董柯娣 | 清正刚毅、略偏心、重气节 | 寿诞得意、遭贬被抄、平反归家 |

| 杨夫人 | 何英 | 慈爱软弱、重亲情、无奈妥协 | 家庭变故、随夫流浪、原谅薄情女 |

| 大女儿 | 何赛飞(分饰) | 势利虚荣、夫为妻纲、薄情寡义 | 讽刺三春、拒收父母、最终被冷落 |

| 二女儿 | 方海飞 | 依附夫家、怕牵连、自私自利 | 同大女儿、拒绝赡养、被父亲斥责 |

相关问答FAQs

Q1:《五女拜寿》为何能成为经典戏曲电影,其成功关键是什么?

A1:《五女拜寿》的成功关键在于三方面:一是对传统戏曲的现代化改编,既保留了越剧唱腔、表演的精髓,又通过电影镜头语言突破了舞台局限,增强了叙事张力与视觉感染力;二是对人物形象的深度塑造,突破了传统戏曲“脸谱化”模式,赋予角色复杂的人性与心理,使善恶美丑更具现实感;三是主题的普世性,以家庭伦理为切入点,探讨了孝道、亲情、善恶等永恒命题,引发不同时代观众的共鸣,演员的精湛表演、精良的制作(如服饰、布景、音乐)也为影片增色不少,使其成为戏曲电影与舞台艺术结合的典范。

Q2:影片中“五女拜寿”的情节设计有何深意?

A2:“五女拜寿”的情节设计是影片的核心戏剧冲突,具有多重深意:一是通过“拜寿”前后的态度对比,展现人情冷暖与世态炎凉——富贵时的阿谀奉承与落难时的拒之门外,形成强烈反差,批判了封建社会中以利益为导向的人际关系;二是通过“拜寿”的分化,凸显了“孝道”的真正内涵:三春的“孝”是发自内心的关怀与陪伴,而非表面的物质献礼,反衬了其他女儿的“伪孝”;三是“拜寿”的团圆结局,寄托了创作者对“善有善报、恶有恶报”的朴素价值观的肯定,以及对真情、正义的呼唤,使影片在批判中蕴含温暖,具有积极的教育意义与情感慰藉作用。