京剧《盘丝洞》作为取材于《西游记》的经典剧目,以“七情迷本”的奇幻叙事与载歌载舞的舞台呈现,成为京剧神怪戏中的代表作品,而当代京剧演员冯蕴对这一剧目的演绎,既承袭了传统京剧的程式美学,又以细腻的人物塑造与创新的舞台处理,赋予了经典角色新的时代生命力。

《盘丝洞》的剧情渊源与京剧舞台呈现

《盘丝洞》的故事源于《西游记》第七十二回,讲述唐僧师徒取经途中,误入盘丝洞,遭遇七只蜘蛛精的劫难,蜘蛛精们常于濯垢泉沐浴,以美色诱惑过往行人,唐僧不慎被擒,孙悟空与猪八戒各施法术降妖,最终救出师父,京剧改编中,编剧强化了“妖与道”的冲突,将神怪题材与京剧的唱、念、做、打深度融合,形成了“文戏重情、武戏重技”的独特风格。

传统演出中,蜘蛛精角色通常由旦行应工,需兼顾“美艳”与“凶狠”的双重特质,剧中“盘丝舞”“戏唐僧”“打八戒”等场次,既是旦角演员展示身段、唱腔的华彩段落,也是体现“以歌舞演故事”京剧美学的重要载体,冯蕴在演绎这一角色时,深谙传统戏路的精髓,更在人物内心层次与舞台表现力上寻求突破,使“蜘蛛精”这一经典形象摆脱了脸谱化的妖魔设定,呈现出复杂的人性张力。

冯蕴的艺术传承与角色塑造

冯蕴作为当代京剧舞台上的优秀旦角演员,师承多位名家,工青衣、花旦、刀马旦,尤以“文武兼备”的表演风格见长,在《盘丝洞》中,她饰演的是蜘蛛精中的“大姐”,既是洞中的主事者,也是与唐僧直接对抗的核心角色,这一角色既有统领群妖的威严,又有对“情欲”的迷茫与挣扎,冯蕴通过精准的行当融合与细腻的情感表达,塑造了一个立体鲜活的“妖王”形象。

(一)唱腔设计:以情带声,声情并茂

京剧唱腔是人物情感的外化,冯蕴在《盘丝洞》中的唱腔设计,既保留了传统西皮、二黄的板式特点,又根据人物心境调整了旋律与节奏,例如在“濯垢泉沐浴”一场,她以【西皮流水】表现蜘蛛精们戏水的轻快,嗓音清亮如珠玉,尾音轻巧上挑,尽显妖女的娇俏;而在“戏弄唐僧”时,转用【二黄散板】,旋律放缓,加入颤音与气声,将蜘蛛精表面佯装温柔、内心暗藏杀机的矛盾心理展现得淋漓尽致,特别是“盘丝洞内施法术”的核心唱段,她借鉴了昆曲的水磨腔,以婉转细腻的拖腔表现角色的狡黠,又通过突然拔高的“嘎调”凸显其妖力,形成了“柔中带刚、媚中藏狠”的听感层次。

(二)身段表演:程式为骨,情境为魂

京剧的“做功”讲究“无动不舞”,冯蕴在《盘丝洞》中的身段设计,将传统程式与人物性格紧密结合,蜘蛛精“吐丝”的标志性动作,她没有简单套用传统的“云手”“翻袖”,而是以手指的快速颤动模拟蛛丝的黏腻感,配合眼神的游移与身体的旋转,营造出“丝线如网、无处可逃”的压迫感,在“打斗”场次中,她融合刀马旦的“蹉步”“鹞子翻身”与武旦的“旋子”“扫堂腿”,既展现了妖女的敏捷身手,又通过动作的顿挫与节奏变化,暗示角色对“降妖”本能的恐惧与抗拒,尤其是“盘丝缠身”的独舞段落,她以绸带为道具,通过“绕腕”“抛袖”“缠腰”等动作,将蛛丝的束缚感与人物内心的挣扎融为一体,达到了“形神兼备”的表演境界。

(三)人物塑造:去脸谱化,赋予人性深度

传统戏曲中,妖魔角色往往被简化为“恶”的符号,但冯蕴在塑造蜘蛛精大姐时,却挖掘了其“因情成劫”的悲剧性,她在念白中加入了细微的气声与停顿,比如面对唐僧的“慈悲”说教时,表面嘲讽“你这和尚,倒是有趣”,尾音却微微发颤,暗示角色对“情”的渴望与对“妖”的身份的无奈,这种“人性化的妖”的设定,打破了观众对“妖即恶”的刻板印象,使角色更具感染力,正如冯蕴在一次访谈中所说:“我希望观众看到的不是单纯的‘妖怪’,而是一个被欲望与执念困住的‘生灵’,她的‘恶’源于对‘正常生活’的向往,这反而让她的悲剧更具张力。”

冯版《盘丝洞》的艺术创新与文化价值

在传统剧目的当代演绎中,如何在“守正”与“创新”间找到平衡,是衡量演员艺术水准的重要标尺,冯蕴主演的《盘丝洞》,在尊重传统的基础上,从舞台呈现、人物内涵、审美趣味等多个维度进行了创新探索。

(一)舞台呈现:传统与现代的融合

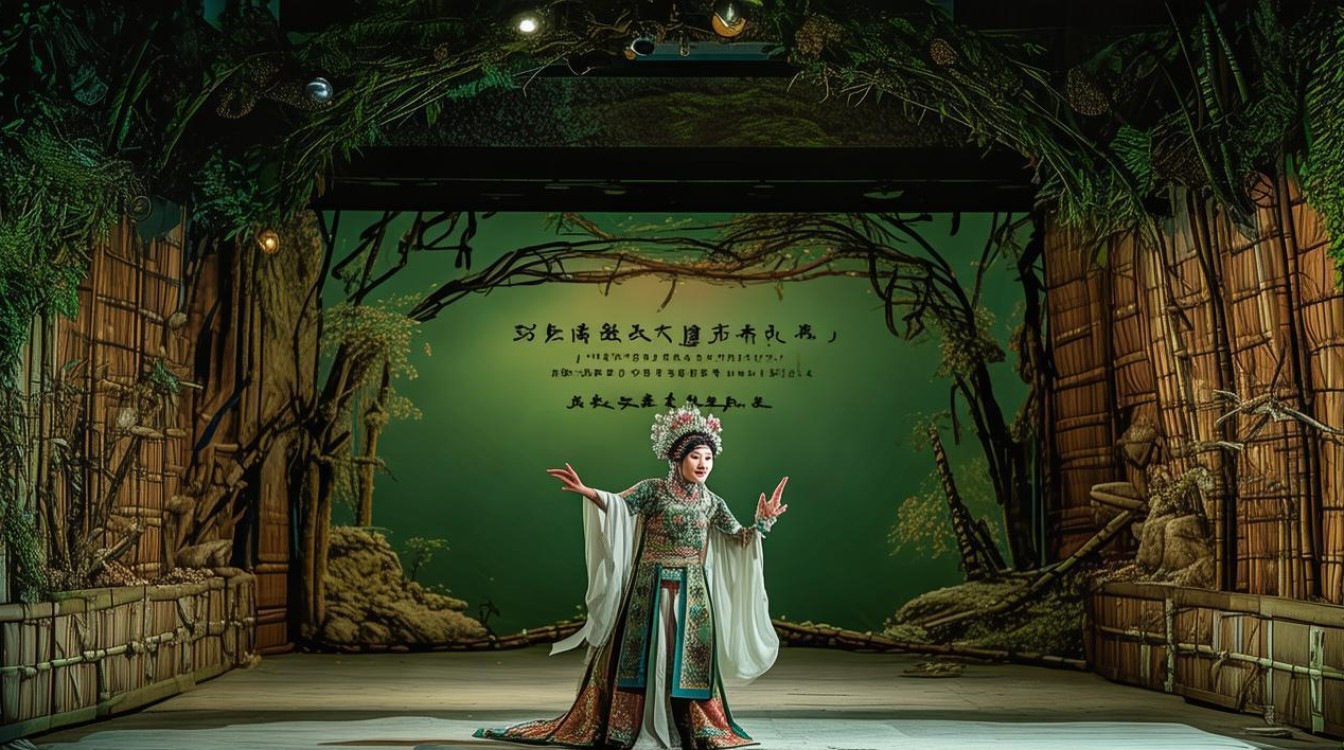

冯版《盘丝洞》在舞台设计上,采用了虚实结合的手法:背景以水墨风格的“盘丝洞”山影为基底,灯光通过冷暖色调的切换表现“妖界”的幽暗与“人间”的明亮;而“濯垢泉”一场,则以动态投影技术呈现水波涟漪,与传统京剧的“一桌二椅”形成互补,既保留了京剧的写意美学,又增强了视觉冲击力,在服装设计上,她摒弃了传统戏衣的繁复刺绣,以深紫色为主色调,衣摆处用银线绣出抽象的蛛网纹样,既符合“蜘蛛精”的身份,又通过简约的线条凸显人物身形的灵动,符合当代观众的审美习惯。

(二)文化价值:经典剧目的当代转化

京剧《盘丝洞》的流行,本身就源于其对“人性欲望”的探讨,而冯蕴的演绎则进一步强化了这一主题,通过将蜘蛛精的“劫难”解读为“对情感的误读”,她让剧目超越了简单的“神妖斗法”,上升到了对“人性弱点”的反思,这种处理不仅使经典剧目与当代观众的情感体验产生共鸣,也为京剧的现代化转型提供了有益借鉴——即以“人物”为核心,用传统艺术形式讲述具有普世价值的故事。

冯蕴表演艺术的核心特色归纳

为更直观呈现冯蕴在《盘丝洞》中的表演成就,以下从行当融合、情感表达、技术创新三个维度进行梳理:

| 维度 | 表现特点 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 行当融合 | 青衣的端庄、花旦的灵动、刀马旦的利落相结合 | 突破单一行当局限,展现角色“妖王”的威严、“女子”的娇媚、“斗士”的狠辣 |

| 情感表达 | 以“眼神”带动情绪,通过“含笑藏刀”的念白与“顿挫有致”的身段传递复杂心理 | 去脸谱化塑造,使角色兼具“恶”的威胁与“悲”的内核,引发观众共情 |

| 技术创新 | 借助现代舞台技术增强视觉表现,在传统程式中融入现代表演语汇 | 保留京剧写意美学的本质,同时提升剧目的观赏性与时代感 |

相关问答FAQs

Q1:冯蕴在《盘丝洞》中如何通过身段表现蜘蛛精“妖”的特性?

A1:冯蕴主要通过“手部特写”与“身形韵律”两方面表现“妖”的特性,手部上,她借鉴戏曲“兰花指”的形态,但通过指尖的快速颤动与内扣,模拟蜘蛛的“爪”与“丝”,配合手腕的翻转,使动作既有柔美感,又暗藏攻击性;身形韵律上,她以“S形曲线”为基础,通过腰部的扭动与脚步的“碾转”,营造“非人”的轻盈与诡异感,尤其在“吐丝”时,身体如波浪般起伏,配合绸带的抛甩,既展现了妖法的高强,又暗示了角色的不稳定情绪,使“妖”的特性具象化为可感的舞台动作。

Q2:京剧《盘丝洞》中的“盘丝舞”有何艺术特色,冯蕴的演绎有哪些创新?

A2:“盘丝舞”是《盘丝洞》的核心舞蹈段落,传统表演中多以“绸带舞”为基础,通过绕、抛、缠、绕等动作模拟蛛丝,侧重技巧展示,冯蕴的演绎在继承传统技巧的基础上,强化了“叙事性”与“情感性”:其一,她将舞蹈与剧情结合,如“戏唐僧”时的“盘丝舞”动作放缓,绸带如水袖般轻拂,表现角色的诱惑;而“打八戒”时则加快节奏,绸带如鞭般抽打,凸显打斗的激烈,其二,她在舞蹈中融入现代舞的“地面动作”,如以“跪跳”“翻滚”表现蜘蛛精的“伏击”姿态,打破了京剧“立身而舞”的常规,增强了舞蹈的张力与层次感,其三,通过灯光与绸带颜色的联动(如蓝光配银绸表现妖气,红光配金绸表现杀机),使舞蹈从单纯的技巧展示升华为情感与氛围的营造,赋予传统程式新的艺术生命力。