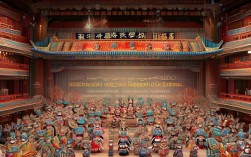

京剧作为中国国粹,其伴奏是塑造人物、推动剧情、渲染氛围的核心要素,而《孝义节》作为传统京剧经典剧目,其伴奏带更是凝聚了京剧音乐的艺术精髓。《孝义节》取材于“二十四孝”故事,以孝义精神为主题,剧情跌宕起伏,人物情感饱满,这对伴奏带的编配提出了极高要求——既要严格遵循京剧音乐的程式化规范,又要通过音乐细节深化人物内心世界,实现“声情并茂”的艺术效果。

京剧《孝义节》伴奏带的构成与艺术特色

京剧伴奏素有“文武场”之分,文场以胡琴(京胡、京二胡)、月琴、三弦、笛子、唢呐等为主,负责唱腔与旋律的托保;武场则以鼓板、大锣、铙钹、小锣等打击乐为主,掌控节奏与场面。《孝义节》伴奏带在保留传统“文武场”框架的基础上,融入现代数字化技术,既保留了京剧音乐的“原汁原味”,又通过精细化处理提升了音乐的层次感与表现力。

文场伴奏:以“胡琴为核心”的旋律叙事

《孝义节》的主角多为女性(如王桂英等),唱腔以西皮、二黄为主,辅以反二黄、四平调等板式,胡琴作为文场主奏乐器,其音色需柔中带刚,既能表现女性的温婉,又能凸显剧情的悲怆,伴奏带中,京胡多采用“模拟名家演奏”的采样音色,比如借鉴大家熟悉的“梅派”“程派”胡琴技法,通过揉弦、滑音、顿弓等技巧,贴合唱腔的“字正腔圆”,在王桂英“哭灵”一场中,二黄慢板的胡琴伴奏,采用低音区浑厚的音色,配合唱腔中的“擞音”“颤音”,将人物失去亲人的悲痛层层递进地展现出来;而在“诉苦”段落,西皮流水板的胡琴则转为明快节奏,用连弓与跳弓结合的技法,表现人物回忆往事时的复杂心绪。

月琴与三弦作为“三大件”中的辅助乐器,在伴奏带中承担“托腔保调”与“填充和声”的功能,月琴的“双弹”“轮弹”技法,能增强旋律的颗粒感,尤其在快板段落(如西皮快板),月琴的密集节奏与胡琴的主旋律形成“紧拉慢唱”的对比,推动情绪达到高潮,三弦则通过低音铺垫,平衡乐器的音色层次,避免胡琴高音区过于尖锐,使整体音响更加饱满。

武场伴奏:以“鼓板为灵魂”的节奏把控

武场是京剧的“骨架”,鼓板(板鼓、檀板)更是武场的指挥中心。《孝义节》伴奏带的武场设计,严格遵循“锣鼓经”的程式化规范,同时通过数字化打击乐音色,实现传统打击乐难以达到的力度与精度,在“公堂对峙”的冲突场面,武场采用“急急风”锣鼓点,以大锣的铿锵、小锣的清脆、铙钹的厚重,配合演员的亮相、身段,营造出紧张激烈的氛围;而在“孝感动天”的结局段落,则用“长锤”“四击头”等舒缓锣鼓,配合唱腔的收束,传递出“善恶有报”的安宁感。

值得注意的是,伴奏带中的打击乐并非简单的“播放”,而是通过编程实现“动态响应”——比如根据唱腔的气口调整锣鼓的停顿,根据演员的动作节奏控制打击乐的强弱,确保音乐与表演的“严丝合缝”,这种技术处理,既解决了传统现场演奏中可能出现的节奏偏差问题,又保留了京剧打击乐“念白式”的韵律美。

《孝义节》伴奏带的制作与应用场景

制作流程:从“传统谱面”到“数字成品”

《孝义节》伴奏带的制作,是一个“传统与现代融合”的过程,需根据剧本与唱腔设计,整理出完整的“总谱”,明确每一板式、每一唱段的乐器配置与节奏走向;邀请京剧演奏家对传统乐器进行采样,比如京胡需录制不同把位、不同技法的音色,确保采样音色的“真实性”;通过MIDI编曲软件,将打击乐、和声声部进行数字化编排,调整各乐器的音量平衡与空间混响;由京剧音乐专家进行“听审校对”,确保编配符合京剧音乐的审美规范,比如胡琴的“过门”是否符合传统“起承转合”的逻辑,锣鼓点的“尺寸”是否准确。

应用场景:从“专业舞台”到“大众普及”

伴奏带的应用场景广泛,既服务于专业演出,也助力京剧的普及传播,在专业剧团中,伴奏带常用于“巡演替补”——当乐队人员不足或演出场地受限时,伴奏带能快速搭建完整的音乐环境,保证演出质量;对于基层剧团或业余爱好者而言,伴奏带降低了“组乐队”的成本门槛,只需播放伴奏带即可完成排练与演出,在京剧教学中,伴奏带的“循环播放”“变速调音”功能(如通过软件将西皮原调调整为适合青衣的E调),能帮助学生精准掌握唱腔节奏与音准;而在音像制品与线上平台,《孝义节》伴奏带作为独立的“音乐专辑”,也让观众能脱离表演,纯粹欣赏京剧音乐的魅力。

传统与创新的平衡:伴奏带的艺术价值与争议

伴奏带的普及,也引发了关于“京剧音乐是否应坚守传统”的讨论,支持者认为,伴奏带通过数字化手段,解决了传统乐队“排练难、成本高、稳定性差”的问题,让京剧能更便捷地走向基层与年轻群体;反对者则担忧,过度依赖伴奏带可能导致“演奏技巧的流失”与“音乐情感的机械化”。《孝义节》伴奏带的成功,恰恰在于它“守正创新”——既以传统音乐为根基,又以技术服务于艺术表达,而非替代艺术本身,正如京剧表演艺术家所言:“伴奏带是‘工具’,而非‘灵魂’,真正的京剧韵味,永远需要演员的‘精气神’与音乐的‘真情实感’来支撑。”

相关问答FAQs

Q1:京剧《孝义节》伴奏带与现场乐队伴奏,在演出效果上有何区别?

A1:现场乐队伴奏具有“即时互动性”,演奏家可根据演员的临场发挥(如气口、节奏变化)灵活调整,音乐更具“活气”;而伴奏带虽节奏精准、音色统一,但缺乏这种动态调整能力,容易显得“程式化”,伴奏带在音量平衡、空间混响等方面更具优势,尤其适合大型场馆演出,能确保每个角落的观众都清晰听到音乐细节,对于非专业演出或教学场景,伴奏带的经济性与便捷性使其成为更优选择。

Q2:如何选择适合自己练习的《孝义节》伴奏带版本?

A2:选择伴奏带时,需结合自身行当与演唱水平:初学者建议选择“慢速版”或“带示范唱版”,便于掌握节奏与音准;有一定基础的演员可优先“名家伴奏版”(如梅兰芳、程砚秋等大师乐队的录音版本),其胡琴技法与锣鼓设计更具传统韵味;若需用于正式演出,则应选择“动态伴奏版”(可根据舞台音效实时调整音量与混响),确保与表演的契合度,需注意伴奏带的“调门”是否适合自己的嗓音条件,避免因调门过高或过低影响演唱发挥。