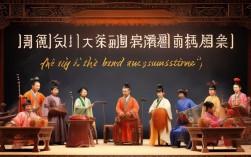

河南偃师地区流行的“大口戏曲”,当地群众俗称“大平调”,是中原地区具有深厚历史底蕴的板式变化体戏曲剧种,因唱腔发音多用大本嗓(真声),声腔高亢粗犷、气势恢宏,故得名“大口”;又因该剧种主要流行于豫北、豫中及鲁西南等地,与“小锣腔”“罗戏”等小剧种相区别,亦称“大平调”,偃师作为洛阳周边的重要文化节点,是大平调的重要流布地之一,其大平调艺术融合了河洛文化、黄河文明的特质,既保留了明代中原戏曲的古老形态,又在发展中形成了独特的地域风格,被誉为“中原戏曲的活化石”。

历史渊源:从民间土壤到舞台艺术

大平调的起源可追溯至明代中期,据《河南戏曲志》记载,其雏形可能源于豫鲁冀交界地区的民间说唱与“秧歌戏”,后吸收了元代杂剧、明代弋阳腔等声腔元素,逐渐形成独立的戏曲剧种,明清时期,随着黄河中下游地区漕运的繁荣和城镇经济的发展,大平调随商路、移民向中原腹地传播,偃师因其地处洛阳盆地东门户,是连接中原与华北的交通要冲,成为大平调南传北播的重要驿站。

清代中叶,大平调在偃师已相当兴盛,当地出现了“大平调班社”如“老八班”“公义班”等,多在庙会、祠堂、集市搭台演出,剧目多取材于历史演义、民间传说,如《反徐州》《对花枪》《无佞府》等,深受农民阶层喜爱,民国时期,偃师大平调与梆子戏、豫剧等相互影响,在表演程式、音乐伴奏上不断革新,涌现出以“黑脸”李学彦、“红脸”王清海为代表的一批名角,其唱腔被群众形容“一声能震屋瓦,一腔能撼山河”,新中国成立后,偃师成立专业大平调剧团,整理改编传统剧目,创作现代戏,使这一古老艺术焕发新生。

艺术特色:高亢雄浑的中原气韵

大平调的艺术魅力集中体现在其“唱、念、做、打”的综合呈现上,尤以唱腔和音乐最具地域特色。

(一)唱腔:大本嗓的豪放与板式的丰富

大平调的唱腔以“大本嗓”为主,真假声结合,发声苍劲有力,适合表现历史人物的英雄气概或底层民众的悲欢离合,其板式体系完备,核心板式包括【慢板】(用于抒情叙事,节奏舒缓)、【二八板】(基本板式,可快可慢,叙事性较强)、【流水板】(节奏明快,多表现激烈冲突)、【散板】(自由节奏,用于抒情或场景转换),还有【栽板】【滚板】等辅助板式,共同构成丰富多样的音乐表现力,在传统戏《铡美案》中,包拯的唱段多用【二八板】与【流水板】,通过大本嗓的拖腔和甩腔,塑造出铁面无私、威严刚正的形象;而《三哭殿》中,李世民的唱段则以【慢板】为主,旋律婉转中透着帝王气度,展现出细腻的情感表达。

(二)表演:文武兼备的舞台呈现

大平调的表演风格“文戏武唱,武戏文唱”,既注重唱功,也强调做派和武打,生行(老生、小生)表演沉稳大方,讲究“站如钟、坐如钟”;旦行(青衣、花旦)动作舒展,台步轻盈,尤其“水袖功”独具特色;净行(花脸)则是大平调的“灵魂”,通过“勾脸”“架架势”等程式化动作,表现人物的勇猛、奸诈或诙谐,如《李逵下山》中李逵的“黑脸”造型,通过粗犷的念白和夸张的肢体语言,将鲁莽英雄的形象刻画得入木三分,武戏方面,大平调的“把子功”“跟头功”扎实,常见《战马超》《长坂坡》等武戏,演员们翻腾跳跃、刀枪棍棒齐上,舞台场面火爆热烈,极具观赏性。

(三)音乐与伴奏:铿锵大器的声腔组合

大平调的音乐属“梆子腔”体系,伴奏乐器分为文场和武场,文场以“大弦”(板胡,琴筒较大,发音低沉)为主奏乐器,辅以二胡、竹笛、唢呐等,其中大弦的滑音、颤音技巧,为唱腔增添了苍劲厚重的质感;武场则以“大锣大鼓”为核心,使用大锣、大铙、手镲、战鼓等,节奏强烈,气势磅礴,被称为“铜器响,梆子腔,听着心里直发慌”,生动体现了其音乐感染力,大平调的锣鼓经(如“紧急风”“四击头”)独具特色,既是表演的节拍,也是情绪的催化剂,如在武将出场时,几声“紧急风”的鼓点,便能瞬间点燃观众情绪。

(四)与河南其他剧种的艺术对比

为更直观展现大平调的独特性,以下将其与河南三大剧种(豫剧、曲剧、越调)的核心特点对比:

| 对比维度 | 大平调(偃师) | 豫剧(河南梆子) | 曲剧(高台曲) | 越调(月调) |

|---|---|---|---|---|

| 唱腔特点 | 大本嗓为主,高亢粗犷,板式齐全 | 真假声结合,欢明快,花腔多 | 曲牌联缀,口语化,轻柔婉转 | 板式变化,质朴流畅,行腔细腻 |

| 主奏乐器 | 大弦(板胡)、大锣大鼓 | 板胡、梆子、二胡 | 坠胡、三弦、月琴 | 越调主胡(四弦)、竹笛 |

| 代表行当 | 净行(黑脸)突出 | 生旦并重,流派纷呈 | 旦角为主,生活气息浓 | 生行(老生)见长 |

| 题材风格 | 历史大戏、英雄传奇 | 题材广泛,贴近生活 | 民间小戏,情感细腻 | 历史演义,伦理道德 |

代表剧目与经典人物

偃师大平调的剧目丰富,据《偃师戏曲志》记载,传统剧目多达200余出,可分为“袍带戏”(历史正剧,如《文王推车》《火烧裴元庆》)、“民间小戏”(生活喜剧,如《小姑贤》《王金豆借粮》)和“连台本戏”(长篇故事,如《封神榜》《西游记》)。《铡美案》《穆桂英挂帅》《寇准背靴》等剧目因情节曲折、人物鲜明,成为久演不衰的经典。

在人物塑造上,偃师大平调涌现出多位标志性艺术家,已故的“黑脸泰斗”李学彦(1920-1998),嗓音如洪钟,表演威猛,其饰演的包拯“包公脸”谱式独特,被誉为“活包公”;红脸演员王清海(1935-2010),唱腔高亢激越,将《对花枪》中的罗成一角演绎得既有英雄气概又有儿女情长,至今仍被群众传唱,当代传承人中,偃师大平剧团团长张红旗(国家一级演员)主工老生,其唱腔融汇多家之长,在《三哭殿》中饰演的唐太宗,既保留了帝王威仪,又注入了人性化解读,成为新一代的代表人物。

传承现状与保护路径

随着时代变迁,大平调面临观众老龄化、年轻演员断层、演出市场萎缩等挑战,偃师作为大平调的重要发源地,近年来在保护与传承方面采取了一系列措施:

一是非遗保护与活态传承,2006年,大平调被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,偃师市成立大平调保护中心,对老艺人进行口述史记录,整理传统剧本、曲谱,目前已抢救性录制《无佞府》《反徐州》等20余出剧目音像资料,二是剧团建设与人才培养,偃师大平调剧团作为专业团体,坚持“以戏养戏”,每年深入乡村演出100余场,同时与偃师职业艺术学校合作开设大平调班,定向培养年轻演员,目前已培养出90后、00后演员30余人,三是创新传播与文旅融合,利用短视频平台开设“大平调小课堂”,将经典唱段改编为适合传播的短视频;在偃师商城遗址、二里头夏都遗址博物馆等文旅场所定期举办“大平调进景区”活动,让古老艺术与现代旅游相结合,吸引年轻观众。

文化价值:中原文明的活态载体

大平调不仅是戏曲艺术,更是中原文化的“百科全书”,其剧目多取材于历史演义、民间传说,蕴含着忠孝节义、家国情怀等传统伦理观念;唱腔中黄河流域的粗犷豪放,表演中农耕文明的质朴厚重,体现了中原人民的精神特质,作为偃师文化的重要符号,大平调至今仍在当地庙会、节庆中扮演重要角色,成为维系乡愁、凝聚文化认同的精神纽带。

相关问答FAQs

Q1:大平调和豫剧有什么区别?为什么偃师人更偏爱大平调?

A:大平调与豫剧同属梆子腔体系,但区别明显:唱腔上,大平调全用大本嗓,豫剧真假声结合;音乐上,大平调伴奏以“大弦大锣”为主,豫剧以板胡、梆子为主;题材上,大平调更侧重历史大戏,豫剧则生活气息更浓,偃师人偏爱大平调,因其历史悠久(传入早于豫剧),唱腔高亢豪迈,更契合河洛文化“雄浑大气”的特质,且大平调在偃师有深厚的群众基础,几代人都在“大戏台”下听着大平调长大,已成为集体记忆的一部分。

Q2:年轻人对大平调兴趣不高,如何让这一古老艺术“火”起来?

A:破解传承困境需“守正创新”:保留大平调的核心艺术特色(如大本嗓、大锣鼓),不盲目“现代化”;创新传播形式,如将大平调唱段融入流行音乐,创作动漫、舞台剧等跨界作品;加强校园教育,在中小学开设大平调兴趣班,让孩子们从小接触、了解本土文化,政府可加大对基层剧团的扶持,通过“送戏下乡”“惠民演出”增加曝光度,让大平调真正回归生活、扎根民间。