湖北松阳高腔戏曲是湖北省地方戏曲剧种中的瑰宝,以其独特的唱腔、深厚的文化底蕴和浓郁的乡土气息,在鄂西地区广为流传,成为当地民间艺术的重要代表,这一剧种起源于明清时期,距今已有数百年的历史,其形成与发展深受荆楚文化、巴文化及移民文化的影响,是多元文化交融的产物。

湖北松阳高腔的“高腔”二字,源于其唱腔高亢激越、穿透力强的特点,演唱时以“徒歌”为主要形式,即无伴奏清唱,后逐渐加入打击乐伴奏,如锣、鼓、钹等,用以烘托气氛、控制节奏,其唱腔结构属于曲牌体,常用曲牌有【驻云飞】【锁南枝】【浪淘沙】等,这些曲牌在长期流传中,与松阳地区的方言声调、民歌小调相结合,形成了独具特色的“松阳调”,演唱时,真假声结合,拖腔悠长,尤其是尾音常以高亢的假声翻上去,极具艺术感染力,这也是“高腔”名称的直接由来。

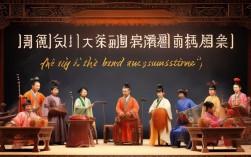

在表演形式上,湖北松阳高腔注重“唱、念、做、打”的综合运用,但以“唱”为核心,表演风格粗犷豪放,贴近生活,动作夸张而富有生活气息,角色行当分为生、旦、净、丑四大类,每个行当都有其独特的表演程式和唱腔特点,生行包括老生、小生、武生,唱腔苍劲有力;旦行包括青衣、花旦、老旦,唱腔婉转柔美;净行以花脸为主,唱腔雄浑厚实;丑行则念白诙谐,表演风趣幽默,常通过插科打诨调节舞台气氛。

伴奏乐器方面,湖北松阳高腔以打击乐为主,称为“武场”,常用的乐器有板鼓、堂鼓、大锣、小锣、钹等,用以配合剧情发展和人物情绪变化,文场(管弦乐)的加入相对较晚,通常在表现抒情或宫廷场景时使用,乐器包括唢呐、二胡、笛子等,但整体仍以打击乐的节奏为主导,凸显了高腔“干唱”的原始韵味。

代表剧目是湖北松阳高腔艺术成就的重要体现,其题材多取材于历史故事、民间传说和日常生活,具有鲜明的道德教化色彩和乡土气息,传统剧目如《白蛇传》《秦香莲》《梁山伯与祝英台》等,通过曲折的情节和鲜明的人物形象,传递了忠孝节义、善恶有报等传统价值观;而《打猪草》《补背褡》等生活小戏,则以幽默诙谐的语言和贴近生活的情节,展现了鄂西地区的民俗风情和劳动人民的智慧,这些剧目在长期演出中,经过艺人的不断加工和提炼,形成了固定的表演程式和唱腔套路,成为剧种的重要组成部分。

以下是湖北松阳高腔部分代表剧目及题材分类:

| 剧目名称 | 题材类型 | 内容简介 |

|---|---|---|

| 《白蛇传》 | 神话传说 | 讲述白素贞与许仙的爱情故事,展现人妖殊途的悲剧,突出反抗封建礼教的主题。 |

| 《秦香莲》 | 历史公案 | 叙述秦香莲寻夫遭陈世美抛弃,最终在包拯主持下伸张正义的故事,歌颂清官与民本思想。 |

| 《打猪草》 | 民间生活小戏 | 描绘农村少女与小伙通过打猪草产生爱情的故事,语言活泼,充满乡土气息。 |

| 《梁山伯与祝英台》 | 民间传说 | 讲述梁祝二人化蝶的爱情悲剧,表达对自由爱情的追求,被誉为“东方罗密欧与朱丽叶”。 |

在传承与发展方面,湖北松阳高腔经历了从兴盛到衰落再到复兴的曲折过程,20世纪中叶,随着社会变革和娱乐方式的多元化,高腔演出逐渐减少,传承出现断层,近年来,在地方政府和文化部门的重视下,湖北松阳高腔被列入省级非物质文化遗产名录,通过开展“非遗进校园”、举办高腔展演、建立传承基地等措施,努力推动其传承与发展,老一辈艺人如张某某、李某某等,仍坚持收徒传艺,年轻一代的传承人也在不断涌现,为这一古老剧种注入了新的活力。

湖北松阳高腔的传承仍面临诸多挑战:一是观众老龄化,年轻一代对传统戏曲的兴趣不足;二是资金短缺,专业剧团和演出场地有限;三是创新不足,传统剧目和表演形式难以适应现代审美需求,需要在保护传统的基础上,进行适度创新,如融入现代元素、创作反映时代生活的新剧目,并通过新媒体平台扩大影响力,让湖北松阳高腔在新时代焕发出新的光彩。

FAQs

-

问:湖北松阳高腔与其他地方高腔(如江西弋阳腔、安徽青阳腔)有何区别?

答:湖北松阳高腔在唱腔上更注重与当地方言的结合,拖腔中带有明显的荆楚语音特色;伴奏以打击乐为主,文场运用较少;表演风格更贴近鄂西地区的生活习俗,动作质朴粗犷,其剧目多取材于本地民间故事,如《打猪草》等生活小戏具有鲜明的地域特色,这与江西、安徽高腔的剧目题材有所区别。 -

问:普通人如何参与湖北松阳高腔的传承与保护?

答:普通人可以通过多种方式参与:一是观看高腔演出,购买正版音像制品,提升对传统戏曲的认知和兴趣;二是参与“非遗体验”活动,如学唱高腔选段、了解其历史背景;三是通过社交媒体分享高腔文化,扩大其影响力;四是在日常生活中使用方言,保护高腔传承的语言基础,支持非遗保护组织、关注传承人动态,也是间接参与传承的有效途径。