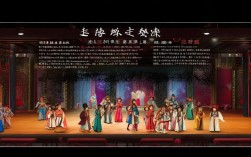

河南豫剧作为中原文化的瑰宝,以高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的生活底蕴,深受广大观众喜爱,而在豫剧的传承与发展中,“擂主”不仅是技艺的象征,更是精神的传承者,尤其是那些在豫剧舞台上坚守20年之久的擂主,他们用岁月打磨技艺,用热爱守护传统,成为连接过去与未来的桥梁。

豫剧擂主的历史可追溯至民间早期的“打擂”习俗,艺人通过技艺切磋争擂主,以激发创作活力,1994年,河南卫视《梨园春》栏目开播,将传统的“打擂”形式搬上电视屏幕,开创了“戏迷擂台赛”的先河,这一创新不仅让豫剧走进千家万户,更培养了一代代戏迷和演员,在《梨园春》的舞台上,涌现出许多连续多年保持擂主地位的选手,他们以扎实的功底、独特的风格,成为豫剧界的标杆人物。

以“20年擂主”为尺度,这些坚守者不仅是技艺的佼佼者,更是豫剧文化的传播者,豫剧常派传人李卫红,自1995年登上《梨园春》舞台以来,凭借《秦雪梅》《花为媒》等经典剧目,先后12次夺得月擂主,3次站上年度总冠军领奖台,她的唱腔兼具常派的刚健与细腻,表演中融入了现代审美,让传统剧目焕发新生,又如,以现代戏见长的贾文龙,从1998年首次参赛至今,始终扎根基层,将《焦裕禄》《村官李天成》等现实题材剧目搬上舞台,其表演质朴真挚,被誉为“豫剧现代戏的一面旗帜”,还有豫剧祥符调传承人汪荃珍,20年来坚守传统祥符调的韵味,在《抬花轿》《穆桂英挂帅》等剧目中,将这一濒临失传的唱腔传承下去,让更多观众感受到豫剧的多元魅力。

这些20年擂主的成长历程,离不开对传统的敬畏与对创新的探索,他们中的多数人自幼学艺,冬练三九、夏练三伏,在科班中打下坚实基础;成名后,又不满足于模仿,而是在继承流派特色的基础上,融入个人理解和生活体验,李卫红在演唱《秦雪梅》时,既保留了常香玉大师的“吐字喷口”,又结合当代观众的听觉习惯,调整了唱腔的节奏与强弱对比,让高亢的唱腔更具穿透力,贾文龙则深入生活,为塑造焦裕禄角色,曾三次赴兰考体验生活,观察干部群众的言行举止,将真实情感融入表演,使角色立体可感,这种“守正创新”的精神,正是豫剧传承的核心。

20年擂主的影响力不仅局限于舞台,更延伸到社会层面,他们通过《梨园春》等平台,培养了数以万计的戏迷,让豫剧从“剧场艺术”变为“大众艺术”,许多青少年因受擂主影响爱上豫剧,主动学习唱腔和身段,为豫剧注入了新鲜血液,擂主们积极参与公益活动,走进校园、社区、乡村,开展豫剧讲座和演出,让更多人了解豫剧、爱上豫剧,王红丽带领“小皇后豫剧团”每年演出超200场,其中70%在基层,她常说:“豫剧的根在民间,离开了观众,就成了无源之水。”

为了更直观地展现20年豫剧擂主的成就,以下列举部分代表性人物及其贡献:

| 演员 | 活跃年限 | 代表剧目 | 艺术特色 | 对豫剧的贡献 |

|---|---|---|---|---|

| 李卫红 | 1995-至今 | 《秦雪梅》《拷红》 | 唱腔刚柔并济,表演细腻 | 传承常派艺术,推动豫剧流行化传播 |

| 贾文龙 | 1998-至今 | 《焦裕禄》《村官李天成》 | 表演质朴,现代戏突出 | 以现代戏创新豫剧题材,拓展受众群体 |

| 汪荃珍 | 1996-至今 | 《抬花轿》《穆桂英挂帅》 | 嗓音甜美,韵味醇厚 | 传承祥符调,挖掘传统剧目新魅力 |

| 李树建 | 1997-至今 | 《清风亭》《程婴救孤》 | 悲剧表演深入人心 | 推动豫剧“乡土悲情”风格走向全国 |

这些擂主用20年的坚守,诠释了“台上一分钟,台下十年功”的真谛,他们中有人为一句唱腔反复练习数十遍,有人为一个角色推敲数月,有人带病坚持演出只为不辜负观众期待,这种对艺术的执着,不仅让他们成为舞台上的常青树,更让豫剧在多元文化的冲击下,依然保持着旺盛的生命力。

20年擂主的传承,也是豫剧精神的传承,他们教会我们,传统不是一成不变的教条,而是需要在时代中不断生长的活水;艺术不是孤芳自赏的摆设,而是与观众同频共振的共鸣,正是因为有了这样一群坚守者,豫剧才能跨越百年时光,依然在新时代绽放光彩。

相关问答FAQs

问题1:豫剧擂主选拔有哪些标准?

解答:豫剧擂主选拔通常综合考量唱功(嗓音条件、音准节奏、情感表达)、表演(身段台步、角色塑造、舞台表现力)、剧目理解(对剧情和人物情感的把握)以及创新能力(对传统剧目的改编或新剧目的创作),观众的现场反响和评委的专业评判也是重要依据,要求选手既要有扎实的基本功,又要有独特的个人风格和感染力。

问题2:20年擂主对豫剧传承有什么具体影响?

解答:20年擂主对豫剧传承的影响体现在三个方面:一是人才培养,通过擂台赛发现和培养了一批优秀演员,形成豫剧的传承梯队;二是剧目传承,他们挖掘、整理并演绎了大量传统剧目,避免经典失传;三是受众拓展,通过电视、网络等平台扩大豫剧的影响力,吸引年轻观众关注,推动豫剧与现代审美结合,让传统艺术在新时代焕发生机。