豫剧演员王献光是当代豫剧界颇具影响力的老生名家,以其对唐派艺术的精湛传承和创新发展,在舞台上塑造了众多深入人心的艺术形象,为豫剧艺术的传播与弘扬作出了重要贡献。

王献光出生于河南一个戏曲氛围浓厚的家庭,自幼受豫剧熏陶,12岁考入河南省艺术学校,主攻老生行当,在校期间,他师从多位豫剧名家,刻苦钻研唱腔与表演,打下了坚实的专业基础,1986年,他拜入豫剧唐派创始人唐喜成门下,成为唐派艺术的重要传人,唐派以“脑后音”“炸音”等独特的唱腔技法著称,表演风格刚健豪迈、细腻传神,王献光在继承唐派精髓的同时,结合自身嗓音特点与时代审美,形成了“声情并茂、形神兼备”的艺术风格,被誉为“唐派新生代的领军人物”。

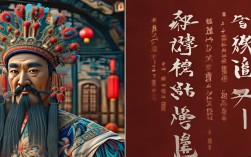

在艺术生涯中,王献光主演了多部经典剧目,涵盖传统戏、新编历史剧和现代戏,塑造了性格迥异的艺术形象,在传统戏《三哭殿》中,他饰演的唐太宗李世民,既展现了帝王的威严与智慧,又通过“哭殿”等经典唱段,将人物的父辈柔情与治国担当演绎得淋漓尽致,其唱腔高亢激越中蕴含细腻情感,被誉为“活唐太宗”,在《辕门斩子》中,他饰演的杨六郎,唱腔苍劲有力,身段挺拔利落,将杨家将的忠勇与刚正刻画得入木三分,新编历史剧《清风亭》中,他通过张元秀这一角色,将市井小民的卑微、无奈与坚韧展现得催人泪下,该剧荣获河南省戏剧大赛金奖,他也凭此摘得“文华表演奖”桂冠,在现代戏《焦裕禄》《村官李天成》中,他突破行当限制,以生活化的表演和富有感染力的唱腔,塑造了贴近现实、有血有血肉的英雄形象,推动豫剧现代戏的创新与发展。

王献光的艺术成就不仅体现在舞台表演上,更体现在对豫剧艺术的传承与推广中,他历任河南省豫剧院一团团长、河南省剧协副主席等职,始终致力于培养青年演员,先后收徒20余人,其中多人成为剧团骨干,他参与整理、改编唐派经典剧目,出版《唐派唱腔选集》,并多次赴国内外开展文化交流演出,将豫剧艺术推向更广阔的舞台,在教学中,他强调“以情带声、声情合一”,要求演员不仅要唱好腔,更要演好人,其教学理念深刻影响着新一代豫剧人。

以下为王献光艺术生涯重要节点简表:

| 时间 | 事件概要 |

|---|---|

| 1978年 | 考入河南省艺术学校,主攻老生行当 |

| 1986年 | 拜唐喜成为师,正式成为唐派传人 |

| 1995年 | 主演《三哭殿》,确立“唐派新生代代表”地位 |

| 2003年 | 主演《清风亭》,获“文华表演奖”,该剧获河南省戏剧大赛金奖 |

| 2010年 | 任河南省豫剧院一团团长,推动青年演员培养与剧目创新 |

| 2015年 | 出版《唐派唱腔选集》,系统整理唐派艺术精华 |

| 2020年至今 | 参与豫剧非遗传承项目,开展“豫剧进校园”活动,推广豫剧文化 |

王献光的艺术之路,是坚守与创新的融合,他既扎根传统,深挖唐派艺术的底蕴,又勇于突破,赋予经典剧目新的时代生命力,他以“戏比天大、艺无止境”的信念,在豫剧舞台上耕耘四十余载,用精湛的技艺和赤诚的热爱,让豫剧艺术在新时代焕发出夺目光彩。

相关问答FAQs

Q1:王献光在传承唐派艺术时,有哪些独特的创新?

A1:王献光在传承唐派“脑后音”“炸音”等核心技法的基础上,结合现代观众的审美需求,对唱腔进行了适度优化,在传统唱段中融入更丰富的情感层次,通过强弱对比、节奏变化增强唱腔的叙事性;在表演中,注重细节刻画,如眼神、手势的运用,使人物形象更立体鲜活,他还参与创排新编历史剧和现代戏,将唐派唱腔与不同时代背景的人物性格相结合,拓展了唐派艺术的戏路与表现力。

Q2:王献光最擅长的角色类型是什么?这些角色有何共同特点?

A2:王献光最擅长塑造“帝王将相”和“平民英雄”两类角色,帝王将相如唐太宗、杨六郎等,兼具威严与柔情,唱腔需刚劲有力又不失细腻;平民英雄如张元秀、焦裕禄等,则需贴近生活,通过质朴的表演展现人物的坚韧与担当,这些角色的共同特点是“性格鲜明、有血有肉”,王献光注重挖掘人物内心世界,以“情”为核心,将唱腔、表演与人物情感深度融合,使角色既符合行当规范,又具有独特的个人魅力。