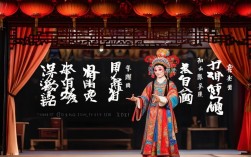

京剧《问樵闹府》作为传统老生戏的经典折子,出自《打棍出箱》,讲述了范仲禹寻妻途中疯癫,山神庙遇樵夫问路,后闯入葛府闹事的悲情故事,其曲谱以老生唱腔为核心,融合西皮、散板等多种板式,通过旋律的跌宕起伏精准刻画人物从悲愤到疯癫的心理转变,是京剧音乐表现力的集中体现。

全剧曲谱以“西皮”为主要调式,结构上由导板、回龙、原板、快板等板式有机组合,形成“散—慢—中—快”的戏剧节奏,开篇范仲禹的“谯楼打罢初更鼓”采用西皮导板,起腔高亢悲怆,旋律线如泣如诉,散板节奏的自由延长营造出夜深人寂、孤身寻妻的苍凉氛围,接唱的“耳边厢又听得风声雨”转入西皮回龙,前句用低回婉转的旋律铺垫,后句“啊”字以擞音和拖腔爆发,将内心的压抑与愤懑推向高潮,形成“起承转合”的典型唱腔逻辑。

核心唱段“我本是大宋一儒生”以西皮原板为基础,节奏平稳中蕴含顿挫,曲谱以“do、re、mi、sol”为骨干音,旋律多级进下行,如“儒生”二字以“sol—mi—re”的递进,既表现范仲禹的书卷气,又暗含命运沉浮的无奈,而“猛抬头见故人”一句突然转入西皮散板,节奏骤然自由,旋律跳度增大,“故人”二字以“re—la—高do”的大跳,配合休止符的运用,模拟出疯癫中恍见仇人的惊悸,板式转换与人物心理无缝契合。

在伴奏方面,曲谱严格遵循“文武场”配合原则:京胡以明亮的音色托腔保调,过门中多用“sol—la—do”的典型西皮音型;月琴、三弦以密集的十六分音符填充,增强旋律的流动性;板鼓则通过“凤点头”“急急风”等锣鼓点控制节奏,如范仲禹闯府时的“快板”段落,板鼓以密集的“八大仓”节奏推动,唱腔与伴奏形成“紧拉慢唱”的对比,将人物的狂躁与失控推向极致,以下是主要唱段的曲谱结构概览:

| 唱段开头词 | 板式 | 节奏特点 | 情感表达 | 旋律手法 |

|---|---|---|---|---|

| 谯楼打罢初更鼓 | 西皮导板 | 散板,自由延长 | 孤寂悲愤 | 高起腔,拖腔下滑 |

| 耳边厢又听得风声雨 | 西皮回龙 | 前散后整 | 压抑爆发 | 擞音,拖腔起伏 |

| 我本是大宋一儒生 | 西皮原板 | 中速,平稳 | 叙事无奈 | 级进下行,骨干音支撑 |

| 猛抬头见故人 | 西皮散板 | 节奏自由 | 惊悸恍惚 | 大跳进,休止符停顿 |

| 闯进府门把话讲 | 西皮快板 | 急促,紧凑 | 狂躁失控 | 紧拉慢唱,密集咬字 |

该曲谱的艺术价值在于,不仅通过板式转换与旋律变化外化人物心理,更在细节处融入老生唱腔的“擞音”“颤音”等技巧,如“疯”字以擞音模拟抽泣,“闹”字以颤音表现激愤,使音乐与表演浑然一体,其结构严谨、情感饱满,成为研究京剧老生唱腔与戏剧叙事结合的重要范本。

FAQs

Q:《问樵闹府》的曲谱对演唱者的基本功有哪些要求?

A:该曲谱对演唱者的气息控制、音域把握及情感表现力要求极高,需具备“脑后音”技巧以表现高音区的苍劲(如导板“鼓”字),掌握擞音、颤音等装饰音以刻画疯癫状态,同时通过气息的缓急变化(如原板的平稳与快板的爆发)展现戏剧张力,需长期训练才能驾驭。

Q:曲谱中“西皮散板”的运用如何服务于剧情发展?

A:“西皮散板”在剧中主要用于表现范仲禹精神恍惚的状态,其自由节奏的旋律,配合演唱时即兴的拖腔与停顿(如“见故人”后的突然收束),既模拟了疯癫中思维跳跃的特点,又在节奏上与前后板式形成对比,推动剧情从“寻妻”的压抑向“闹府”的爆发过渡,强化了戏剧冲突的层次感。