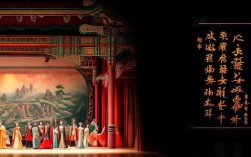

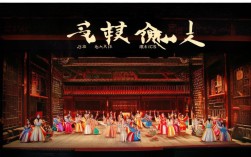

在京剧艺术的璀璨星河中,《红灯记》以其鲜明的革命主题、深刻的人物塑造与独特的艺术创新,成为现代京剧的经典之作,为深入探寻这部红色经典的创作脉络与艺术魅力,笔者近期进行了为期一周的戏曲采风,走访国家京剧院、采访老艺术家、观摩复排演出,在史料与舞台的交织中,感受《红灯记》穿越时空的精神力量。

采风足迹:从档案纸页到舞台方寸

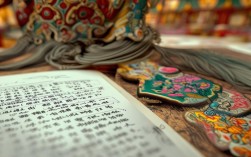

采风的第一站,是国家京剧院的资料室,泛黄的档案柜里,保存着1964年京剧现代戏汇演时《红灯记》的剧本手稿、舞台设计图与演出记录,手稿上密密麻麻的修改痕迹,记录着主创团队对剧本的打磨——最初版本中,李玉和与李奶奶的对话较为直白,经阿甲、翁偶虹等艺术家反复推敲,最终提炼出“提小鬼”“赴宴斗鸠山”等经典场次,以“一盏红灯”串联起三代人的革命信仰,使故事更具戏剧张力。

在后台采访中,82岁的京剧表演艺术家王文娟(李奶奶扮演者弟子)回忆起恩师高玉倩的教诲:“高老师说,李奶奶不是‘高大全’的英雄,是慈母也是战士,演‘刑场斗争’时,她的眼神要从对铁梅的不舍,转向对革命胜利的坚定,这种转变全在‘细节’里。”青年演员李浩然饰演李玉和,他提到排练时反复观摩钱浩梁的影像资料,“前辈的‘提小鬼’动作,既有京剧‘云手’的程式美,又带着地下党员的机警,不能只学形,要学神。”

最后一场复排演出中,当铁梅高举红灯唱出“打不尽豺狼决不下战场”,台下观众自发鼓掌,这一刻,档案里的文字、口述中的历史,与舞台上的鲜活表演融为一体,让人真切感受到《红灯记“”为何能跨越半个世纪,依然震撼人心。

艺术特色:传统与革命的交响

《红灯记》的成功,在于它将京剧传统艺术与革命叙事完美融合,既保留了京剧的“程式之美”,又注入了时代的“精神之魂”,以下是其艺术特色的梳理:

| 艺术维度 | 核心特点 | 代表元素 |

|---|---|---|

| 剧本结构 | 线性叙事与冲突集中 | 以“密电码”为线索,通过“接收密电—转移密电—刑场斗争—胜利会师”四幕戏,浓缩三代人的革命历程;鸠山与李玉和的智斗,形成尖锐戏剧冲突。 |

| 表演艺术 | 程式化与生活化结合 | 李玉和的“提小鬼”(融合京剧“矮子功”与地下党员机警)、铁梅的“穿红灯”(结合“跺泥”“亮相”等身段,表现成长);唱念中融入方言(如李奶奶的“铁梅”),增强生活气息。 |

| 音乐设计 | 传统声腔与交响乐融合 | 保留西皮流水(如“浑身是胆雄赳赳”)、二黄导板(如“听罢奶奶说红灯”)等经典板式;伴奏中加入西洋铜管、弦乐,烘托斗争的紧张与革命的壮烈。 |

| 舞台美术 | 写意与写实统一 | 以“红灯”为核心意象——第一幕红灯挂在李玉和家,象征革命火种;第三幕鸠山办公室的暗红灯,暗示敌人的阴险;结尾处万千红灯亮起,寓意革命胜利,布景采用虚实结合,如“刑场”用平台与铁栏写意,背景用暗色调凸显悲壮。 |

文化内涵:红灯照亮的信仰之路

《红灯记》的故事背景设定在抗日战争时期,但其内核是对“信仰”与“传承”的礼赞,李玉和、李奶奶、铁梅三代人,并非血缘家庭,却因共同的革命理想组成“革命家庭”。“红灯”不仅是联络工具,更是信仰的象征——它照亮了李玉和“为革命不怕流血牺牲”的决绝,照亮了李奶奶“红灯代代传”的嘱托,更照亮了铁梅“听奶奶的话,跟党走”的成长,这种“以小家写大家”的叙事,将个人命运与民族解放紧密相连,让观众在革命故事中感受到家国情怀的力量。

在当代语境下,《红灯记》的价值不仅在于艺术创新,更在于它对红色文化的传承,当青年演员在舞台上演绎“提小鬼”时,传递的不仅是技巧,更是革命先辈的智慧与勇气;当观众跟着“都有一颗红亮的心”哼唱时,唤醒的是对历史的记忆与对信仰的坚守,正如国家京剧院院长所说:“经典不是博物馆里的标本,而是流动的血脉。《红灯记》的‘红’,是革命的红,也是艺术的红,更是人心的红。”

采风感悟与时代回响

一周的采风,让我对《红灯记》有了更立体的认知:它不是凭空出现的“样板戏”,而是无数艺术家扎根生活、潜心打磨的结晶;它不是过时的“革命叙事”,而是跨越时空的精神密码,从档案纸页的墨香到舞台灯光的璀璨,从老艺术家的皱纹到青年演员的眼神,红色基因在传承中焕发新生,正如那盏永不熄灭的红灯,《红灯记》将继续照亮戏曲艺术的创新之路,也照亮一代又一代人的信仰征程。

相关问答FAQs

问题1:《红灯记》作为现代京剧,其艺术创新主要体现在哪些方面?

解答:《红灯记》的艺术创新体现在“传统与现代的融合”上:一是题材上,首次将革命历史题材搬上京剧舞台,打破了京剧“才子佳人”“帝王将相”的传统题材局限;二是表演上,将京剧程式动作(如“云手”“亮相”)与生活化表演结合,如李玉和“提小鬼”既有京剧身段的韵律感,又真实体现地下党员的机警;三是音乐上,在保留西皮、二黄等传统声腔的基础上,融入交响乐配器,增强音乐的层次感与戏剧张力;四是舞台美术上,采用虚实结合的布景,“红灯”作为核心意象贯穿全剧,既写意又象征,实现了传统戏曲美学与现代舞台技术的统一。

问题2:当代年轻人如何看待《红灯记》这样的红色经典戏曲?

解答:当代年轻人对《红灯记》的接受呈现出“理性认同与情感共鸣并存”的特点,部分年轻人通过短视频、B站等平台接触《红灯记》选段,如“都有一颗红亮的心”因旋律朗朗上口、节奏明快,成为网络热门BGM素材,带动了年轻群体对京剧的兴趣;年轻人更关注作品背后的精神内核,如李玉和“临行喝妈一碗酒”中体现的家国情怀,铁梅“打不尽豺狼决不下战场”中展现的斗争精神,与当代青年“强国有我”的价值观形成呼应,复排版《红灯记》在舞美、灯光上融入现代科技,如全息投影呈现“革命胜利”的场景,让传统故事更具视觉冲击力,拉近了与年轻观众的距离,总体而言,红色经典并非“老古董”,只要找到与时代共鸣的表达方式,就能在年轻人心中“活”起来。