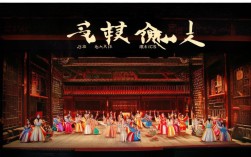

豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的语言和鲜明的人物形象,深受广大观众喜爱,在众多传统剧目中,“搜杜府”是一出充满戏剧冲突与人文关怀的经典折子戏,其唱词不仅推动剧情发展,更深刻刻画了人物内心世界,折射出传统道德观念与民间正义诉求,本文将从剧目背景、唱词内容、艺术特色及文化内涵等方面,对豫剧“搜杜府”唱词进行详细解析。

“搜杜府”的故事多取材于民间传说或历史公案,核心情节围绕“搜府”展开——通常是清官或正义之士为查明真相、惩奸除恶,对权贵杜府进行搜查,过程中揭露权贵的罪行,维护平民权益,虽不同流派的“搜杜府”在细节上略有差异,但主线始终围绕“正义与邪恶的较量”,唱词则成为展现这一矛盾的核心载体,以豫剧传统版本为例,剧中主要角色包括清官(如包拯虚构形象“杜大人”)、受害者家属(如被杜府欺压的平民)、杜府反派(如杜府管家或主人)等,各角色的唱词因身份、立场不同,呈现出迥异的风格与情感色彩。

从唱词主题来看,“搜杜府”的唱词可分为三类:一是清官的“正气唱词”,彰显刚正不阿、为民请命的决心;二是受害者的“悲情唱词”,诉说冤屈与苦难,引发观众同情;三是反派的“丑态唱词”,暴露其色厉内荏、虚伪狡诈的本质,清官的唱词多采用铿锵有力的节奏与直白坚定的语言,如“头顶青天明如镜,手持尚方剑镇乾坤”,通过“青天”“尚方剑”等意象,塑造其权威与正义形象;受害者的唱词则多用生活化的比喻与泣血控诉,如“杜府高墙万丈深,百姓血泪染门庭”,以“高墙”喻权势压迫,“血泪”诉民生疾苦,情感真挚动人;反派的唱词则充满虚张声势与色厉内荏,如“小小县官敢撒野,杜府威严岂容侵”,通过“撒野”“岂容侵”等词汇,暴露其外强中干的本质。

在语言艺术上,“搜杜府”唱词充分体现了豫剧“乡土化”与“文学性”的融合,唱词大量运用河南方言词汇与民间俗语,如“中不中”“恁知道”“恁当家的”等,贴近生活,通俗易懂,让观众倍感亲切;唱词讲究对仗、押韵与意境营造,如“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”(化用《荆轲刺秦王》),既保留了传统文学的典雅,又通过豫剧特有的“哭腔”“甩腔”等唱腔处理,增强感染力,唱词中善用对比手法,如“杜府朱门酒肉臭,路边冻骨无人问”(化用杜甫诗句),通过“朱门”与“冻骨”的强烈对比,深化社会批判主题,凸显剧作的人文关怀。

为更直观展现不同角色唱词的特色,以下表格选取“搜杜府”中三个经典唱段片段进行分析:

| 角色 | 经典唱段片段 | 解析 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 清官(杜大人) | “奉旨巡查到河南,不查贪官查民冤,杜府权势遮天日,定要查个水清见!” | 以“奉旨”彰显合法性,“不查贪官查民冤”点明搜府目的,“水清见”喻真相大白,体现为民做主的决心。 | 语言直白有力,节奏明快,通过“奉旨”“权势”“水清”等关键词,塑造清官刚正形象。 |

| 受害者(张氏) | “我的夫被杜府害身亡,我的子被强抢去当奴郎,杜府高楼平地起,百姓骨头堆成墙!” | 以“夫亡子失”的个体悲剧控诉杜府罪行,“骨头堆成墙”用夸张手法揭露权贵压迫的残酷,情感浓烈。 | 方言词汇(如“奴郎”)与生活化比喻结合,唱腔多采用“悲腔”,声泪俱下,引发观众共情。 |

| 反派(杜管家) | “大人息怒听我言,杜府清白赛青天,若有半点亏心事,天打雷劈五马分尸!” | 以“息怒”“听我言”假意示弱,“赛青天”“天打雷劈”虚伪发誓,暴露其色厉内荏、强词夺理的本质。 | 语言夸张造作,节奏急促,通过“赛青天”“五马分尸”等极端词汇,刻画反派虚伪丑态。 |

从文化内涵来看,“搜杜府”唱词折射出中国传统“清官文化”与“民间正义观”的深度交融,清官唱词中的“青天”“明镜”等意象,源于百姓对“包青天”式人物的期待,体现了儒家“民为贵”的思想;受害者的唱词则凝聚了底层民众对权贵的控诉与对公平的渴望,反映了封建社会阶级矛盾的现实;反派的唱词则揭示了权力异化导致的道德沦丧,警示世人“多行不义必自毙”,唱词中对“孝悌忠信礼义廉耻”等传统道德的褒贬,如受害者唱段中“我虽贫贱有骨气,不似杜府黑心肠”,通过道德对比强化了“善有善报,恶有恶报”的价值导向,具有教化意义。

豫剧“搜杜府”唱词的艺术魅力,不仅在于其语言的生动与情感的真挚,更在于其通过唱词构建的“善恶对立”戏剧结构与“为民请命”的精神内核,在当代社会,这些唱词依然具有现实意义——它们提醒我们,公平正义是社会永恒的追求,而艺术则是传递这种追求的重要载体,通过“搜杜府”这样的剧目,豫剧不仅传承了中原文化,更在时代变迁中不断焕发新的生命力,成为连接传统与现代的文化纽带。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《搜杜府》中,清官的唱词为何多用“青天”“明镜”等意象?

A1:“青天”“明镜”是传统清官文化中的核心意象。“青天”象征光明磊落、不受权势污染的公正环境,如“包青天”的典故深入人心;“明镜”则取自“以人为镜,可以明得失”,喻指清官能明辨是非、洞察真相,在《搜杜府》中,清官唱词反复使用这些意象,既是对自身角色的定位,也是对百姓期待的回应,通过强化“青天”形象,增强观众对正义实现的信心,同时体现儒家“德治”思想对传统戏曲的影响。

Q2:《搜杜府》受害者的唱词为何多采用生活化语言与夸张手法?

A2:受害者的唱词采用生活化语言(如方言、俗语)是为了贴近底层民众的真实生活,让观众产生“这就是我们身边的事”的代入感,增强情感共鸣;而夸张手法(如“骨头堆成墙”)则是为了放大权贵压迫的残酷性,通过艺术化的夸张突破现实局限,让观众直观感受到受害者的冤屈与痛苦,这种“生活化+夸张”的表达方式,既符合豫剧“接地气”的艺术特质,又能有效传递剧作的批判主题,体现民间艺术“源于生活,高于生活”的创作原则。