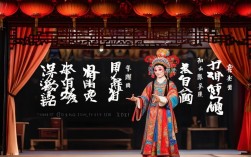

京剧《红线盗盒》是传统武旦戏的经典剧目,其故事源自唐代袁郊《甘泽谣》中的传奇《红线传》,经京剧艺人不断加工提炼,成为展现女性智慧与武艺的代表作,民间或某些演出版本中,或称“白金红线盗盒”,白金”多指剧中关键道具“金盒”的材质象征,或为突出盒中机密之珍贵,而“红线”则点明主人公身份——身系红线的潞州节度使府青衣红线女,全剧以“盗盒”为核心,通过紧张的情节、精湛的表演,塑造了一位胆识过人、武艺超群的侠女形象。

故事源流与剧情梗概

《红线传》记载,红线女为潞州节度使薛嵩的侍女,善弹琴,通经史,更身负轻功绝技,时魏博节度使田承嗣拥兵自重,欲吞并潞州,薛嵩忧心忡忡,红线女为报薛嵩知遇之恩,主动请缨潜入魏博,盗取田承枕下金盒(金盒中藏田承嗣谋反证据),她乘夜色施展“踏叶无声”的轻功,避开守卫,盗盒后留诗于田承嗣案前,警示其收敛野心,田承嗣见盒失,惊骇万分,打消吞并之念,双方化干戈为玉帛,京剧在此基础上,强化了“盗盒”的戏剧冲突,将红线女的机敏、勇武与田承嗣的骄横、多疑刻画得淋漓尽致。

剧情大致分为五幕:

- 忧患:田承嗣练兵欲攻潞州,薛嵩与众将议事,愁眉不展,红线女洞察主公忧思,主动请命;

- 准备:红线女整理行装,系红线于腕间(象征身份与使命),检查随身暗器与工具,展现从容镇定;

- 夜行:红线女潜入魏博,通过“走边”程式,在舞台上展现“蹿房越脊”“飞檐走壁”的身段,配合锣鼓点,营造紧张氛围;

- 盗盒:避开巡逻兵丁,潜入田承嗣卧室,以“燕子三抄水”手法近榻,从枕下盗金盒,留书而去;

- 和解:田承嗣见盒与留书,惊魂未定,修书与薛嵩言和,红线女携盒归府,薛嵩大喜,众人赞其勇武。

主要人物与艺术特色

(一)人物形象

- 红线女:武旦应工,核心人物,她不仅是“武”的化身——展现“打出手”“翻跳扑跌”等武旦特技,更是“智”的代表:盗盒前观察地形、计算守卫换防时间,盗盒时留诗示警,体现“不战而屈人之兵”的侠义精神,其服饰以素衣为主,腰系红线,既显清雅,又暗合身份;眼神灵动,身段矫健,举手投足间兼具闺秀之雅与侠客之勇。

- 薛嵩:老生或净角扮演,沉稳仁厚,知人善任,面对强敌,他先显焦虑,后对红线女信任有加,是“伯乐”式人物,反衬红线女的胆识。

- 田承嗣:净角应工,勾白脸,表现其骄横多疑,见盒失时的惊慌、读留书时的色变,通过“变脸”“抖髯”等技巧,强化反面形象的层次感。

(二)艺术特色

- 表演程式:武旦戏的核心在于“武”与“舞”的结合,红线女的“盗盒”一场,需运用“踩跷”(传统武旦特技,模仿三寸金莲,增强身段美感)、“串翻身”“旋子”等动作,展现轻功;盗盒时的“摸黑取盒”“转身藏盒”等细节,通过虚拟表演与程式化动作,让观众直观感受“盗”的惊险。

- 唱腔设计:以西皮、二黄为主,如红线女请缨时用西皮导板原板,表现坚定;夜行时用西皮流水,配合身段,节奏明快;归府时用二黄慢板,抒发欣慰,唱腔与表演相辅相成,增强感染力。

- 服装道具:红线女红线不仅是装饰,更是身份象征;金盒为“白金”质地(剧中以金色道具代指,突出“贵重”),是矛盾焦点;田承嗣的帅盔、靠旗,薛嵩的文官蟒袍,均通过服饰区分身份,强化舞台视觉冲击。

核心情节与舞台表现手法

为更直观呈现剧作精髓,以下表格梳理关键情节与舞台处理:

| 情节阶段 | 核心事件 | 舞台表现手法 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 请缨 | 红线女主动请命 | 老生与武旦对唱,红线女眼神坚定,作揖礼,身板挺直 | 展现其责任感与勇气,为主公分忧的忠义形象立住 |

| 夜行 | 潜入魏博 | “走边”程式:配合小锣、堂鼓,红线女以“矮子步”“跨腿”绕场,衣袂飘飘,模拟夜风 | 营造“月黑风高”的紧张氛围,凸显轻功高超 |

| 盗盒 | 从枕下盗取金盒 | 虚拟表演:手指作“摸索”状,突然定格,双手捧盒(道具金盒亮光),转身时“鹞子翻身” | 通过“静”与“动”的对比,突出盗盒的惊险与成功,观众屏息凝神 |

| 留书 | 案头留诗警示 | 以水袖为笔,虚拟书写,念白:“盒归原主,好自为之”,眼神冷峻 | 不战而屈人之兵,体现红线女的智谋与侠义精神 |

| 和解 | 田承嗣修书言和 | 田承嗣“变脸”(由骄横惊恐转为懊悔),薛嵩捧盒大笑,红线女含笑而立 | 矛盾化解,凸显“侠义”的和平内核,舞台气氛由紧张转为祥和 |

相关问答FAQs

Q1:《红线盗盒》中“白金”金盒有何象征意义?为何要突出“白金”材质?

A1:剧中“白金”金盒并非实指材质,而是象征田承嗣谋反证据的“分量”与“珍贵”,金盒作为矛盾焦点,其“白金”特质(在舞台上通过金色光泽、精致造型呈现)强化了田承嗣的野心——欲以“机密”要挟天下;金盒被盗后,田承嗣的惊骇反衬出“白金”背后权力欲望的脆弱,突出“白金”,既是对道具的视觉强调,也是对“权力双刃剑”的隐喻:握权者以为可凭之横行,却不知“机密”亦可成为催命符。

Q2:京剧武旦戏的“踩跷”技艺在《红线盗盒》中如何运用?有何艺术价值?

A2:“踩跷”是传统武旦特技,演员需脚踩木质跷板(模拟古代女性小脚),通过膝盖与脚踝的控制完成高难度动作,在《红线盗盒》中,红线女“夜行”“盗盒”等场次常用“踩跷”:如“踩跷走边”时,步履轻盈如履薄冰,配合“鹞子翻身”“旋子”等动作,既展现古代女性“弱不禁风”的表象,又通过“跷”的稳定性反衬其武艺高强——以“弱”之形,行“强”之事,形成强烈反差,艺术价值上,“踩跷”不仅是技巧展示,更是对人物身份的刻画:红线女虽为侍女,却凭“跷”上的从容,突破性别与身份的桎梏,成为真正的“侠女”。