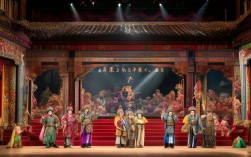

《辕门斩子》是京剧传统剧目中的经典之作,属于杨家将系列,以北宋名将杨六郎(杨延昭)镇守边关、军法严明的故事为核心,展现了忠孝两全、家国情怀的深刻主题,该剧剧情跌宕起伏,人物性格鲜明,唱念做打兼具,是老生、旦角、净行等行当的代表性作品。

剧情梗概聚焦于杨六郎之子杨宗保私自招亲、触犯军令的冲突,北宋时期,辽国犯境,杨六郎奉命镇守边关,其子杨宗保奉命巡山,与穆桂英交战被擒,二人彼此倾心,私自定下婚约,宗保回营后,六郎因他违反军令(私自招亲、临阵招亲乃军中大忌),下令推出辕门斩首,佘太君(宗保祖母)与八贤王赵德芳闻讯赶来求情,六郎念及亲情却难违军法,情与理的冲突达到高潮,穆桂英搬兵救夫,以助破辽之军功换得宗保性命,矛盾得以化解,彰显了“保家卫国为重”的忠义精神。

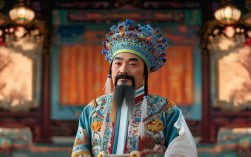

剧中主要人物性格突出,行当分工明确,杨六郎作为老生行当,唱腔苍劲悲壮,表演中既有“铁面无私”的威严,又有“舐犊情深”的挣扎,是其“忠君爱国”与“家族情感”双重身份的集中体现;杨宗保为小生行当,英姿勃发却年轻气盛,展现了初生牛犊的鲁莽与真情;穆桂英以刀马旦应工,英姿飒爽、武艺高强,她的出现不仅推动剧情转折,更以“巾帼不让须眉”的形象丰富了主题;佘太君(老旦)的慈爱睿智、八贤王(老生)的贤明正直,与杨六郎的刚毅形成对比,强化了“法理人情”的戏剧张力。

艺术特色上,《辕门斩子》融合了京剧“唱、念、做、打”的精髓,唱段方面,杨六郎的“未开言来珠泪落”等唱腔,运用西皮慢板、原板等板式,将人物内心的矛盾与痛苦抒发得淋漓尽致;念白上,韵白与京白结合,如六郎斥责宗保时的铿锵有力,佘太君求情时的哀婉恳切,增强了戏剧感染力,表演中,“斩子”前的“甩发”“髯口功”等身段,展现了六郎的愤怒与挣扎;穆桂英的“趟马”“打出手”等武戏场面,则凸显了该剧的武戏功底,舞台调度上,“辕门”的布景简洁而富有象征性,通过刀斧手、帅帐等元素,营造出肃杀紧张的军营氛围。

主题上,该剧通过“斩子”与“救子”的冲突,探讨了“军法”与“亲情”的辩证关系,杨六郎的“斩”并非无情,而是“国法大于家法”的坚守;穆桂英的“救”也非徇私,而是“以功抵过”的担当,最终落脚于“家国一体”的价值观,体现了京剧艺术对传统道德观念的深刻诠释。

相关问答FAQs

Q1:《辕门斩子》中杨六郎为何坚持斩子,难道不念父子之情吗?

A1:杨六郎并非不念父子之情,而是“军法如山”的信念压倒亲情,在古代军营中,“临阵招亲”“违反军令”是重罪,若不严惩将动摇军心、影响战局,他内心饱受煎熬,既痛失爱子之痛,又需维护军纪威严,最终以“大义灭亲”展现了对国家的忠诚,其“情”与“法”的挣扎正是人物悲剧性与崇高感的来源。

Q2:穆桂英在《辕门斩子》中仅是“救夫”的角色吗?她的形象有何特殊意义?

A2:穆桂英不仅是“救夫者”,更是“破局者”与“新力量”的象征,她以山野女杰的身份打破传统门第观念,以武力和智慧证明自身价值,其“搬兵请战”不仅救了宗保,更助杨家将破辽,体现了女性在家国事务中的重要作用,她的形象突破了传统戏曲中“闺阁女子”的局限,是京剧女性角色中“英姿飒爽”类型的典型代表,具有进步意义。