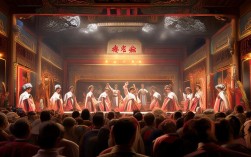

豫剧电影《母亲》作为近年来传统戏曲与现代电影技术融合的代表性作品,以深厚的情感底蕴和鲜明的地域特色,展现了豫剧艺术的独特魅力,同时也传递了跨越时代的母爱主题与家国情怀,影片改编自经典豫剧剧目,通过电影化的叙事语言,将舞台上的戏曲程式转化为富有感染力的视听影像,让这一传统艺术形式在当代焕发新生。

影片以20世纪初的河南农村为背景,讲述了母亲李桂芬一生坎坷却坚韧不拔的故事,年轻时,她因战乱与丈夫失散,独自抚养幼子,在饥荒与兵匪中咬牙支撑;中年时,送子参军支持革命,用柔弱肩膀扛起了家庭与国家的双重责任;老年时,面对子女的成长与时代的变迁,她始终以朴素的智慧与深沉的爱守护着家人,剧情没有刻意追求戏剧冲突的激烈,而是通过日常生活的细节——如缝补衣衫时的哼唱、送别儿子时的欲言又止、望着田埂出神的背影——层层铺展母亲的内心世界,让“大爱无声”的主题在质朴中直抵人心。

在艺术呈现上,影片充分融合了豫剧的传统美学与电影的技术优势,唱腔设计上,以豫剧常派声腔为基础,既保留了高亢激越的“豫东调”,又融入了委婉细腻的“豫西调”,如母亲独处时演唱的《盼子归》,用低回婉转的唱腔道尽思念之苦;而在送别参军场景中,则转为慷慨激昂的流水板,将母亲的不舍与支持化为家国大义的呐喊,表演上,主演王红丽(国家一级豫剧演员)以“以情带声、声情并茂”的功力,将母亲从青年到老年的不同阶段演绎得层次分明,尤其是老年时期的“白水唱段”,通过眼神的微颤与手指的轻颤,将岁月沉淀的沧桑感与慈爱感展现得淋漓尽致,电影语言方面,导演采用实景拍摄与舞台调度相结合的方式,如金黄的麦田、斑驳的土墙等河南乡村实景,与戏曲中的“虚拟表演”形成互补,既保留了豫剧写意的美学特质,又增强了画面的真实感与代入感。

作为文化传播的载体,豫剧电影《母亲》的意义远不止于艺术呈现,它通过电影这一大众媒介,让更多年轻观众得以接触豫剧,了解中原文化的精神内核,影片中“母亲”的形象,既是千千万万中国女性的缩影,也承载着“忠孝传家”“家国同构”的传统价值观,在乡村振兴的时代背景下,影片对乡土生活的细腻描摹,也引发了对传统文化与现代文明关系的思考——如何在发展中守护根脉,如何在变迁中延续情感,这正是“母亲”这一形象留给当代观众的深刻启示。

以下是影片主创团队及核心信息表:

| 项目 | |

|---|---|

| 导演 | 张刚(擅长戏曲电影改编,曾执导《豫剧春秋》等作品) |

| 编剧 | 陈敏(根据豫剧传统剧目《李桂英》改编,融入现代叙事视角) |

| 主演 | 王红丽(饰母亲李桂芬,中国戏剧梅花奖得主,豫剧常派传人) |

| 主要角色 | 李桂芬(母亲)、栓子(长子,革命战士)、秀英(女儿,乡村教师) |

| 作曲 | 朱超波(豫剧音乐专家,保留传统板式结构,融入交响乐配器) |

| 摄影指导 | 李强(注重光影对比,如用暖色调表现家庭温情,冷色调烘托时代艰难) |

| 奖项荣誉 | 第32届中国电影金鸡奖最佳戏曲片提名,第13届国际电影节最佳文化传承奖 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧电影《母亲》与传统舞台版剧目相比,在叙事上有何创新?

A1:传统舞台版《李桂英》以线性叙事为主,聚焦母亲送子参军的核心冲突,唱段密集而程式化;电影版则打破了舞台时空限制,通过“倒叙+插叙”手法,以老年母亲的回忆为主线,串联起青年、中年、老年的三个重要人生阶段,电影增加了大量生活细节与环境描写,如邻里互助、农事劳作等,弱化了“冲突感”,强化了“沉浸感”,让观众从“看戏”变为“入戏”,更易产生情感共鸣,电影还运用特写镜头捕捉人物微表情,如母亲缝补时手上的老茧、听闻儿子牺牲时颤抖的嘴唇等,这些细节在舞台表演中难以呈现,却极大地丰富了人物形象的立体感。

Q2:影片中的“母亲”形象为何能引发不同年龄层观众的共同感动?

A2:“母亲”形象的普适性是其引发共鸣的关键,她是中国传统母亲的典型代表——勤劳、坚韧、无私,将子女与家庭置于自身之上,这种“牺牲型”母爱跨越时代,是每个人成长过程中都能体会的情感基础,影片通过具体情节展现了母亲在不同社会背景下的选择:战乱中的坚守、集体化时期的付出、改革开放后的适应,这些情节既反映了特定历史时期的社会变迁,也揭示了母亲作为“个体”在时代洪流中的挣扎与坚守,让观众从中看到自己母亲的影子,影片没有将母亲“神化”,而是展现了她的脆弱与迷茫,如深夜偷偷抹泪、对未来的不确定等,这些真实的人性化描写,让“母亲”不再是符号化的“英雄”,而是有血有肉的“普通人”,从而触动了观众内心最柔软的部分。