黄鹤楼矗立于长江之畔,蛇山之巅,作为武汉的标志性建筑,不仅是中国古代“江南三大名楼”之一,更因深厚的历史底蕴与人文积淀,成为戏曲艺术中反复吟咏的经典题材,从三国烽烟到文人墨客,从英雄传奇到儿女情长,黄鹤楼在戏曲舞台上幻化成承载历史记忆、演绎人生百态的文化符号,其相关剧目以独特的艺术魅力跨越时空,持续感染着观众。

黄鹤楼作为戏曲题材的历史文化渊源

黄鹤楼的故事基因,最早可追溯至三国时期,据《三国演义》记载,周瑜为夺回荆州,以“宴请刘备”为名,在黄鹤楼设下埋伏,逼其交出荆州地图,刘备临危不惧,随赵云赴宴,并得诸葛亮预先安排的锦囊妙计,最终以“刘琦求救”为由脱险,这一“刘备过江”“周瑜设宴”“赵云保驾”的情节,本身就充满戏剧冲突——忠与奸、智与勇、权力与生存的博弈,为戏曲创作提供了天然的故事框架。

黄鹤楼作为“文人楼”的文化属性,也丰富了戏曲的题材维度,唐代崔颢“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”的诗句,李白“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”的吟咏,为戏曲注入了诗意与抒情性,许多剧目不仅演绎历史事件,更借黄鹤楼的场景,抒发人物的家国情怀、人生感慨,使舞台上的黄鹤楼既是物理空间,也是情感与精神的投射。

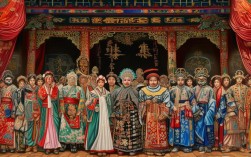

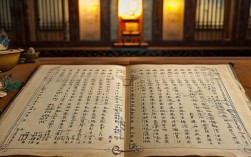

从元代杂剧到明清传奇,再到近现代地方戏,黄鹤楼始终是戏曲创作的“灵感源泉”,据统计,京剧、汉剧、川剧、粤剧、越剧等数十个剧种都有以黄鹤楼为名的剧目,其中以京剧《黄鹤楼》、汉剧《祭长江》、川剧《别洞观景》等最为经典,这些剧目或取材正史,或演绎传说,或融入地方风情,共同构建了戏曲中“黄鹤楼”的艺术谱系。

经典剧目解析:以京剧《黄鹤楼》为例

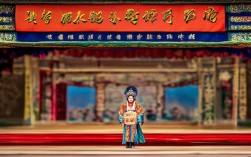

在众多黄鹤楼题材戏曲中,京剧《黄鹤楼》堪称“三国戏”的经典代表作,其剧情紧凑、人物鲜明、表演程式化程度高,集中体现了京剧艺术的独特魅力。

(一)剧情脉络

京剧《黄鹤楼》取材于《三国演义》第五十五回“玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾”,核心情节为“周瑜设宴索荆州,刘备赵云智脱险”,全剧分为“过江”“设宴”“脱险”三幕:

- 过江:周瑜以“母丧”为由,假意招刘备为婿,实则是借黄鹤楼宴请,逼其交出荆州,刘备明知是计,却因荆州系基业,只得率赵云赴险。

- 设宴:周瑜在黄鹤楼上埋伏刀斧手,席间以“看江景”“论武艺”为由,步步紧逼,刘备则以“新丧”“不胜酒力”等理由周旋。

- 脱险:赵云依诸葛亮锦囊,暗示刘备“刘琦在夏口招兵”,刘备借机脱身,周瑜追赶不及,气得口吐鲜血,留下“周郎妙计安天下,赔了夫人又折兵”的笑谈。

(二)人物塑造

剧中人物性格鲜明,通过唱、念、做、打的组合,将三国英雄的形象刻画得入木三分:

- 周瑜:由“文武老生”应工,唱腔以西皮导板、原板为主,表现其儒雅外表下的心胸狭窄,如设宴时的“笑容可掬”与暗中发狠的“眼神戏”,形成强烈反差,凸显“既生瑜何生亮”的无奈。

- 刘备:由“老生”应工,表演以“稳”为主,唱腔苍劲沉稳,展现其作为君主的隐忍与智慧,面对周瑜的刁难,他时而“装傻充愣”,时而“借题发挥”,将“示弱”与“周旋”演绎得恰到好处。

- 赵云:由“武生”应工,以“短打武生”形象出现,身手敏捷,念白脆亮,其“护主心切”的忠勇通过“翻跌”“把子功”等武打动作展现,尤其在“脱险”一场的“抢背”“旋子”等技巧,既惊险又具美感。

(三)艺术特色

京剧《黄鹤楼》的舞台呈现充分体现了“虚实相生”的美学原则:

- 布景写意:传统舞台不追求写实,仅以“一桌二椅”象征黄鹤楼,通过演员的表演引导观众想象“登楼观江”“俯瞰荆州”的场景。

- 程式化表演:如周瑜的“翎子功”(通过翎子的抖动表现情绪变化)、刘备的“髯口功”(捋髯表现沉思)、赵云的“靠旗功”(靠旗的晃动展现英武),这些程式化动作既是技巧,也是人物内心的外化。

- 唱腔设计:周瑜的唱腔高亢激越,体现其“将才”气质;刘备的唱腔舒缓平和,表现其“仁君”风范;赵云的唱腔则刚劲有力,凸显其“武将”本色,三人唱腔的对比与呼应,推动剧情层层递进。

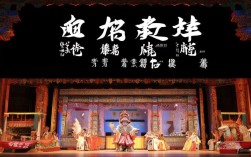

不同剧种中的黄鹤楼:地域文化的多元呈现

除京剧外,各地方剧种结合自身艺术特色,对黄鹤楼题材进行了多样化演绎,形成了“一题多解”的艺术格局,以下通过表格对比主要剧种《黄鹤楼》的差异:

| 剧种 | 剧目名称 | 剧情侧重 | 主要声腔/表演特色 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|---|

| 汉剧 | 《祭长江》 | 周瑜祭奠黄鹤楼,抒发壮志未酬的悲愤 | 西皮、二黄,唱腔高亢苍凉,念白贴近武汉方言 | 融合荆楚文化中的“悲壮”美学,体现英雄末路的时代感慨 |

| 川剧 | 《别洞观景》 | 白鳝仙子与书生在黄鹤楼相会的奇幻故事 | 高腔帮腔,变脸、吐火等绝活,表演灵动夸张 | 融入巴蜀神话传说,展现民间对自由爱情的向往 |

| 粤剧 | 《刘备过江》 | 糜夫人在黄鹤楼哭别刘备的儿女情长 | 粤剧梆子、二黄,唱腔婉转细腻,重“唱做” | 突出“家国情怀”与“儿女情长”的矛盾,更具世俗温情 |

| 越剧 | 《楼会》 | 崔莺莺与张君瑞在黄鹤楼诗画传情 | 尺调腔,表演柔美典雅,重“抒情性” | 借黄鹤楼演绎才子佳人故事,体现江南文化的婉约 |

从表格可见,不同剧种的《黄鹤楼》虽共享“黄鹤楼”这一地理符号,但因地域文化、审美习惯的差异,呈现出截然不同的艺术风貌:汉剧的“悲壮”、川剧的“奇幻”、粤剧的“世俗”、越剧的“婉约”,共同丰富了戏曲中黄鹤楼的文化内涵。

黄鹤楼戏曲的文化传承与当代价值

作为传统文化的重要载体,黄鹤楼题材的戏曲剧目历经百年传承,至今仍在舞台上焕发生机,传统剧团通过“非遗保护”“名家传戏”等方式,保留《黄鹤楼》等经典剧目的原汁原味,如武汉汉剧院的《祭长江》、北京京剧院的《黄鹤楼》,已成为地方文化品牌;当代创作者尝试对传统剧目进行创新改编,如融入现代舞台技术(多媒体投影、灯光特效)、调整剧情节奏以适应年轻观众审美,使黄鹤楼的故事在新时代“老戏新演”。

更重要的是,黄鹤楼戏曲承载着“忠义”“智慧”“家国”等文化精神,这些精神与当代价值观高度契合。《黄鹤楼》中赵云的“忠勇”、刘备的“仁义”、诸葛亮的“智慧”,至今仍是人们推崇的品格;而周瑜“心胸狭窄”的教训,也警示后人“兼容并包”的重要性,通过戏曲这一大众艺术形式,黄鹤楼的文化精神得以跨越时空,持续滋养着当代人的精神世界。

相关问答FAQs

问题1:京剧《黄鹤楼》中,赵云的“锦囊妙计”具体是什么?为什么能帮助刘备脱险?

解答:赵云的“锦囊妙计”是诸葛亮预先安排的三条计策,核心是“以攻为守,借力脱身”,具体为:第一计“假意应承”,赵云在宴会上对周瑜恭维,麻痹对方,使其放松警惕;第二计“抬出刘琦”,刘备借“刘琦在夏口招兵,需主公回去主持”为由,将矛盾从“荆州”转向“亲情”,周瑜碍于“国舅”身份,不便直接阻拦;第三计“声东击西”,赵云突然高喊“东吴兵至”,制造混乱,趁周瑜分心时护送刘备下楼,这一计策成功的关键在于,它抓住了周瑜“顾忌名声”“重情面”的性格弱点,将“被动受困”转化为“主动脱身”,体现了诸葛亮的“知人善任”与赵云的“随机应变”。

问题2:为什么不同剧种的《黄鹤楼》在表演风格上差异较大?这种差异反映了什么?

解答:不同剧种《黄鹤楼》的表演风格差异,主要源于三方面:一是声腔体系不同,如京剧以“皮黄腔”为主,唱腔高亢激越;汉剧用“西皮二黄”,更贴近湖北方言的抑扬顿挫;川剧高腔的“帮腔”形式,则赋予表演更强的叙事性与抒情性,二是表演传统不同,京剧重“程式化”,讲究“唱念做打”的规范;川剧擅长“绝活”,如变脸、吐火,增强舞台的视觉冲击力;越剧则重“抒情性”,以柔美细腻的表演刻画人物内心,三是地域文化影响,汉剧诞生于武汉,受荆楚文化“悲壮”特质影响,周瑜形象更显苍凉;粤剧流行于岭南,受商业文化影响,更侧重“世俗情感”,如《刘备过江》中糜夫人的哭别,这种差异本质上是“一方水土养一方戏”,各剧种在传承中融入了地方审美与文化基因,使黄鹤楼的故事呈现出“百花齐放”的艺术魅力。