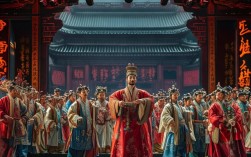

河南豫剧作为中国戏曲的重要流派之一,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的生活底蕴,深受中原地区乃至全国观众的喜爱,在众多经典剧目中,“铡赵王”这一情节因其强烈的戏剧冲突和鲜明的价值导向,成为豫剧舞台上久演不衰的经典桥段,尤其体现了豫剧对“清官文化”和“正义至上”精神的弘扬。

“铡赵王”的故事背景通常设定在北宋年间,围绕包拯(包公)审理涉及皇亲国戚的惊天大案展开,剧中,“赵王”多为当朝权贵,或为王爷,或为驸马,依仗权势草菅人命、欺压百姓,最终被包拯不畏强权、依法严惩,这一情节的核心冲突在于“法”与“权”的较量,而包拯则以“铁面无私”的形象成为正义的化身,让观众在紧张激烈的剧情中感受到“王子犯法与庶民同罪”的法治精神,在全场演出中,这一情节往往被作为高潮部分,通过层层递进的矛盾设置、演员淋漓尽致的表演以及舞台元素的巧妙配合,将戏剧张力推向顶点。

从剧情结构来看,“铡赵王”通常包含“案发—查案—审案—铡奸”四个关键阶段,案发阶段,通过旁白或配角之口交代赵王的罪行,如强抢民女、谋害人命等,迅速将观众带入情境;查案阶段,包拯微服私访或命人搜集证据,展现其智慧与耐心,穿插对百姓疾苦的同情,塑造其“爱民如子”的形象;审案阶段是冲突最集中的部分,赵王先是嚣张跋扈、拒不认罪,甚至搬出“皇亲国戚”的身份施压,包拯则义正词严、以理服人,双方在舞台上展开激烈的语言交锋,演员通过铿锵的念白和富有层次的唱腔,将情绪逐步推向高潮;最后的“铡奸”阶段,包拯在百姓的声援下,排除干扰,下令行刑,随着铡刀落下,正义得以伸张,观众的情绪也得到彻底释放。

在人物塑造上,“铡赵王”中的包拯形象尤为丰满,豫剧中的包拯,脸谱以黑色为主,象征铁面无私,唱腔多采用“豫东调”的激昂高亢,念白则字正腔圆、掷地有声,尤其在审赵王时,演员通过“甩发”“髯口功”等特技,表现其愤怒与坚定,如“包龙图打坐在开封府”等经典唱段,既展现了包拯的威严,也传递出其“为官一任、造福一方”的担当,而赵王的形象则多为脸谱化的奸诈、骄纵,演员通过夸张的肢体语言和油滑的唱腔,将其仗势欺人的丑态刻画得入木三分,形成与包拯的鲜明对比,强化了戏剧的冲突性。

艺术表现上,“铡赵王”的“全场”演出注重舞台呈现的完整性,从布景来看,多采用虚实结合的手法,如开封府的大堂、赵王府邸等场景,通过一桌二椅的简约布置配合灯光切换,既保留了传统戏曲的写意性,又增强了时空的层次感;服装道具则考究细致,包拯的蟒袍、乌纱、玉带,赵王的华服、冠冕,以及象征权力的铡刀,都力求符合历史背景,增强代入感;武打场面的设计也颇具看点,如赵王家丁阻拦行刑时,与包拯的侍卫展开打斗,通过翻腾、跳跃等武戏技巧,紧张刺激的节奏与审案的文戏形成互补,让整场演出张弛有度。

从文化内涵来看,“铡赵王”不仅是一个戏剧故事,更是中原民间价值观的艺术体现,它通过包拯这一“清官符号”,传递了“善恶有报”“法理大于人情”的朴素观念,反映了普通百姓对公平正义的渴望,在封建社会,法律常沦为权贵手中的工具,而“铡赵王”的剧情则虚构了一种“法律面前人人平等”的理想情境,让观众在审美体验中获得情感慰藉和精神激励,这种“清官文化”虽然带有时代局限性,但其蕴含的正义感和为民情怀,至今仍具有现实意义。

当代,河南豫剧“铡赵王”的演出仍在不断创新,年轻演员通过学习和传承,将传统唱腔、表演技巧融入现代审美;部分剧团在保留核心剧情的基础上,对舞台形式、音乐配器进行改良,如加入交响乐伴奏、运用多媒体技术增强视觉效果,吸引更多年轻观众走进剧场。“铡赵王”的故事还被改编成电视剧、电影等形式,通过更广泛的传播渠道,让更多人了解豫剧艺术的魅力。

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典唱段/台词 | 象征意义 |

|---|---|---|---|---|

| 包拯 | 开封府尹 | 铁面无私、刚正不阿、爱民如子 | “包龙图打坐在开封府”“执法如山民称赞” | 正义与法律的化身 |

| 赵王 | 皇亲国戚 | 骄纵跋扈、仗势欺人、草菅人命 | “我是皇亲谁敢问”“尔等敢把我怎样” | 权势与邪恶的代表 |

| 百姓代表 | 受害者/民众 | 善良懦弱、渴望正义 | “青天大人为我们做主” | 民间立场的寄托 |

相关问答FAQs

Q:《铡赵王》与其他包公戏(如《铡美案》)的主要区别是什么?

A:《铡赵王》与《铡美案》同属包公戏,但核心冲突和人物关系有所不同。《铡美案》主要围绕陈世美“弃妻杀子”的家庭伦理悲剧展开,冲突集中于“情与法”的矛盾,包拯在维护法律与顾及皇权(公主)之间艰难抉择;而《铡赵王》则聚焦“权与法”的对抗,赵王的罪行多为欺压百姓、危害社会,包拯面对的是皇亲国戚的政治压力,戏剧冲突更具社会性,主题更强调“法律对特权的制约”,赵王的身份地位通常高于陈世美(驸马 vs 王爷),使得“铡赵王”的阻力更大,包拯的“铁面”形象更为突出。

Q:观看《铡赵王》时,观众通常会被哪些表演细节打动?

A:观众往往对演员的“唱、念、做、打”中的细节印象深刻,包拯在审案时的“髯口功”——通过捋髯、甩髯等动作表现愤怒与沉思;唱腔中的“炸音”(高亢有力的拖腔)传递出威严与决心;赵王被押赴刑场时的“僵尸功”(身体僵直倒地),凸显其色厉内荏的丑态,百姓集体跪求包拯为民做主的群戏场面,通过朴实真挚的念白和动作,容易引发观众的情感共鸣,让观众在欣赏戏剧的同时,感受到民间对正义的强烈呼唤。