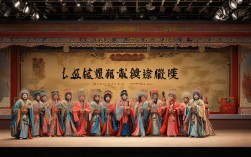

罗成是隋唐演义中极具传奇色彩的英雄人物,其少年英姿、武艺超群与悲剧命运在豫剧舞台上被演绎得淋漓尽致,豫剧《罗成下山》作为传统经典剧目,以罗成从燕山学艺到投身反隋为主线,通过跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和独特的豫剧艺术手法,成为观众心中不可磨灭的经典,全剧围绕罗成的成长历程展开,既有少年英雄的豪情壮志,也有家国情怀的深沉表达,更蕴含着豫剧艺术的独特魅力。

剧情脉络:从燕山少年到乱世英雄

豫剧《罗成下山》的故事以隋朝末年天下大乱为背景,聚焦罗成从燕山学艺到下山建功立业的关键阶段,全剧可分为“学艺”“下山”“结义”“征战”“罹难”五大核心段落,层层递进地展现罗成的性格命运。

学艺阶段是罗成形象的奠基,幼年罗成因父亲罗艺(燕山王)被奸臣宇文化及陷害,随师父林和隐居燕山学艺,林和乃罗家枪法传人,对罗成严格要求,不仅传授其“回马枪”“回龙枪”等绝技,更以“忠义为本”的品格教化,这一阶段的戏份以文戏为主,通过罗成与师父的对唱、练枪的身段表演,展现其天赋异禀与坚韧品格,经典唱段《罗成学艺》中,罗成以高亢的豫剧腔调唱出“燕山脚下练枪法,十年寒暑不为家”,既表现了习艺的艰辛,也暗含其对家国的牵挂。

下山阶段是剧情的转折点,罗艺得知瓦岗寨秦琼、程咬金等英雄聚义,命罗成下山相助,下山途中,罗成路遇隋将宇文成都(宇文化及侄子)强抢民女,挺身而出,三枪击败宇文成都,初显神威,此段武戏成为全剧高潮之一,演员通过“鹞子翻身”“枪花旋转”等特技动作,配合急促的锣鼓点,将罗成的英勇无畏展现得淋漓尽致,唱段《罗成下山来》中,“银盔银甲白马银枪,胯下呼雷豹似闪电光”的唱词,配合明快的节奏,塑造出少年英雄的飒爽形象。

结义阶段深化了罗成的人物关系,下山后,罗成与秦琼、程咬金等瓦岗英雄相聚,在“贾家楼结拜”一幕中,众人焚香盟誓,“不求同年同月同日生,但求同年同月同日死”,罗成与秦琼的兄弟情谊尤为突出,两人同演《打登州》《秦琼卖马》等经典桥段,豫剧特有的“对唱”形式将兄弟间的信任与情谊渲染得真挚动人,此时罗成的性格已从初下山的意气风发,逐渐展现出沉稳重义的一面。

征战阶段是罗成英雄气概的集中爆发,瓦岗军反隋后,罗成成为主力战将,先后大战隋将杨林、伍云召等,尤其在“淤泥河救主”一役中,他单人独骑突破隋军重围,救出被困的李密,武戏中,“罗成大战淤泥河”通过“串枪”“挑枪”等高难度动作,结合豫剧武戏的“开打”套路,舞台节奏紧张激烈,观众仿佛置身战场,唱段《罗成大战》中,“枪挑杨林如摧枯,马踏隋营似破竹”的唱词,将罗成的军事才能与英雄气概推向顶点。

罹难阶段是全剧最令人扼腕的悲剧结局,罗成因性格耿直,在瓦岗内部遭奸臣单雄信猜忌,后被李密派往淤泥河探路,遭敌军围攻,乱箭穿心而死,临终前,罗成仍高呼“我生是瓦岗人,死是瓦岗鬼”,悲壮的唱腔配合“僵尸倒”的特技动作,将英雄陨落的震撼感传递给每一位观众,这一结局不仅呼应了隋唐演义中“罗成之死”的经典情节,更通过悲剧色彩强化了人物形象的感染力。

艺术特色:豫剧元素的极致融合

豫剧《罗成下山》之所以成为经典,离不开其对豫剧艺术特色的精准把握,唱腔、表演、音乐等方面均展现出鲜明的地域风格与艺术魅力。

唱腔设计上,全剧以豫剧“豫东调”为主,高亢激越,富有穿透力,罗成的唱段兼具文戏的婉转与武戏的刚劲:如学艺时的《罗成学艺》,节奏舒缓,突出“苦练”的艰辛;征战时的《罗成大战》,节奏明快,字字铿锵,展现“英勇”气概;临终前的绝唱,则转为“悲调”,拖腔悠长,充满悲壮色彩,豫剧特有的“呛起”技巧(如“嗨嗨哟”的衬词)在唱段中频繁使用,既增强了情感表达,又凸显了地方戏的独特韵味。

表演艺术上,罗成一角由武生应工,要求演员具备扎实的“唱念做打”功底,文戏中,通过“捋髯”“捋袖”等细腻动作展现罗成的沉稳;武戏中,“打出手”“枪花”等特技动作则考验演员的腰腿功与身段协调性,大战宇文成都”一戏,演员需在舞台上连续完成“鹞子翻身”“鹞子钻天”等高难度动作,同时保持枪法的精准与节奏的流畅,这对演员的技艺是极大考验,豫剧《罗成下山》的“脸谱”艺术也颇具特色:罗成扮相“银盔银甲,红脸膛”,象征其忠勇正直;宇文成都则勾“黑脸”,凸显其奸诈凶狠,通过鲜明的色彩对比强化人物性格。

音乐伴奏上,以板胡为主奏乐器,配合堂鼓、大锣、小锣等打击乐,形成“紧打慢唱”“快慢结合”的节奏特点,武戏中,急促的锣鼓点与枪法动作配合,营造出紧张激烈的战场氛围;文戏中,板胡的悠扬旋律与唱腔相融,烘托出抒情内省的情感基调,豫剧特有的“二八板”“慢板”“流水板”等板式转换,根据剧情需要灵活运用,既丰富了音乐层次,又推动了剧情发展。

文化内涵:忠义精神的民间诠释

豫剧《罗成下山》不仅是一部英雄传奇,更是民间价值观的艺术载体,其核心内涵可概括为“忠”“义”“勇”三个字。

“忠”体现在罗成对家国的忠诚,尽管父亲罗艺遭奸臣陷害,但他始终以“反隋复唐”为己任,下山后投身瓦岗军,为百姓安宁而战,临终前,他仍心系瓦岗,拒绝投降,用生命诠释了“忠君报国”的传统价值观,这种“忠”并非封建愚忠,而是对“正义”的坚守,与民间对“清官”“好汉”的期待高度契合。

“义”表现为罗成对兄弟情谊的珍视,与秦琼、程咬金等人的结义,不仅是江湖义气,更是“同仇敌忾”的生死承诺,在“贾家楼结拜”一幕中,众人歃血为盟,罗成对秦琼的“义”尤为突出:两人虽非亲兄弟,却胜似手足,秦琼遭难时罗成挺身相救,罗成罹难时秦悲痛欲绝,这种“义”成为全剧最动人的情感纽带。

“勇”则彰显了罗成少年英雄的气概,无论是单枪匹马挑战宇文成都,还是淤泥河大战隋军,罗成始终勇往直前,毫不畏惧,这种“勇”并非鲁莽,而是“智勇双全”的体现:他熟读兵书,善用罗家枪法,既能冲锋陷阵,又能运筹帷幄,完美诠释了民间对“英雄”的定义。

剧情阶段与艺术特色对应表

| 剧情阶段 | 核心情节 | 艺术特色 | 经典唱段/表演 |

|---|---|---|---|

| 学艺 | 罗成随林和学艺,苦练枪法 | 文戏为主,唱腔舒缓,身段细腻 | 《罗成学艺》(“燕山山下练枪法”) |

| 下山 | 路见不平,击败宇文成都 | 武戏高潮,特技动作,锣鼓急促 | 《罗成下山来》(“银盔银甲白马银枪”) |

| 结义 | 贾家楼与瓦岗英雄结拜 | 对唱形式,情感真挚,节奏明快 | 《兄弟结拜》(“不求同年同月同日生”) |

| 征战 | 大战杨林,淤泥河救主 | 武戏与唱腔结合,开打激烈,气势磅礴 | 《罗成大战》(“枪挑杨林如摧枯”) |

| 罹难 | 淤泥河遭围攻,乱箭身亡 | 悲调唱腔,特技动作,悲剧氛围 | 临终绝唱(“我生是瓦岗人,死是瓦岗鬼”) |

相关问答FAQs

问题1:豫剧《罗成下山》与其他剧种(如京剧)的罗成故事有何不同?

解答:豫剧《罗成下山》更侧重罗成“少年英雄”的成长历程,以“学艺—下山—结义—征战—罹难”为主线,突出其耿直忠义的性格与悲剧命运,唱腔高亢激越,武戏特技(如“鹞子翻身”“枪花”)更具民间特色;京剧中的罗成故事(如《罗成叫关》)则聚焦其晚年悲剧,以“唱功”为主,通过“西皮流水”“二黄导板”等板式表现其悲愤,表演更注重“程式化”与“写意性”,两者在剧情侧重、艺术风格上各具特色。

问题2:豫剧《罗成下山》中罗成的“回马枪”有何象征意义?

解答:“回马枪”是罗家枪法的绝技,也是豫剧《罗成下山》中的核心意象,从情节上看,它是罗成武艺的象征,代表其少年英雄的“绝活”;从文化内涵看,“回马枪”暗喻“出其不意,后发制人”的智慧,与罗成“表面刚直、内心机敏”的性格相符;从悲剧角度看,罗成最终因“轻敌”中箭而死,与“回马枪”的“后发制胜”形成反差,强化了“英雄末路”的悲壮感,成为全剧的点睛之笔。