2004年的中国戏曲界,在传统与现代的交织中呈现出独特的活力,这一年,随着国家对非物质文化遗产保护工作的深入推进,戏曲艺术迎来了政策扶持与市场探索的双重机遇,经典剧目的复排、新创作品的涌现、媒体传播的拓展以及地域剧种的特色绽放,共同构成了戏曲流行的主要图景。

政策背景与非遗保护:为戏曲注入“强心剂”

2004年是戏曲艺术发展的重要节点,年初,文化部启动“中国民族民间文化保护工程”,将戏曲作为重点保护对象,明确要求对濒危剧种进行抢救性记录,并认定国家级非物质文化遗产代表性传承人,这一政策直接推动了各地戏曲院团的复苏:北京京剧院、上海京剧院等国家级院团获得专项经费支持,启动了传统剧目的挖掘整理工程;河南、山西等地则针对地方小剧种(如越调、蒲剧)开展老艺人抢救性录像,保存了大量濒临失传的唱腔与表演技艺。

政策的东风还体现在人才培养上,2004年,中国戏曲学院首次开设“非遗传承人研修班”,邀请各剧种老艺术家授课,为中青年演员搭建传承平台,各地戏曲学校扩大招生规模,如上海戏曲学院越剧班、中国戏曲附中等,为行业注入新鲜血液。

经典与新创:剧目市场的“双轮驱动”

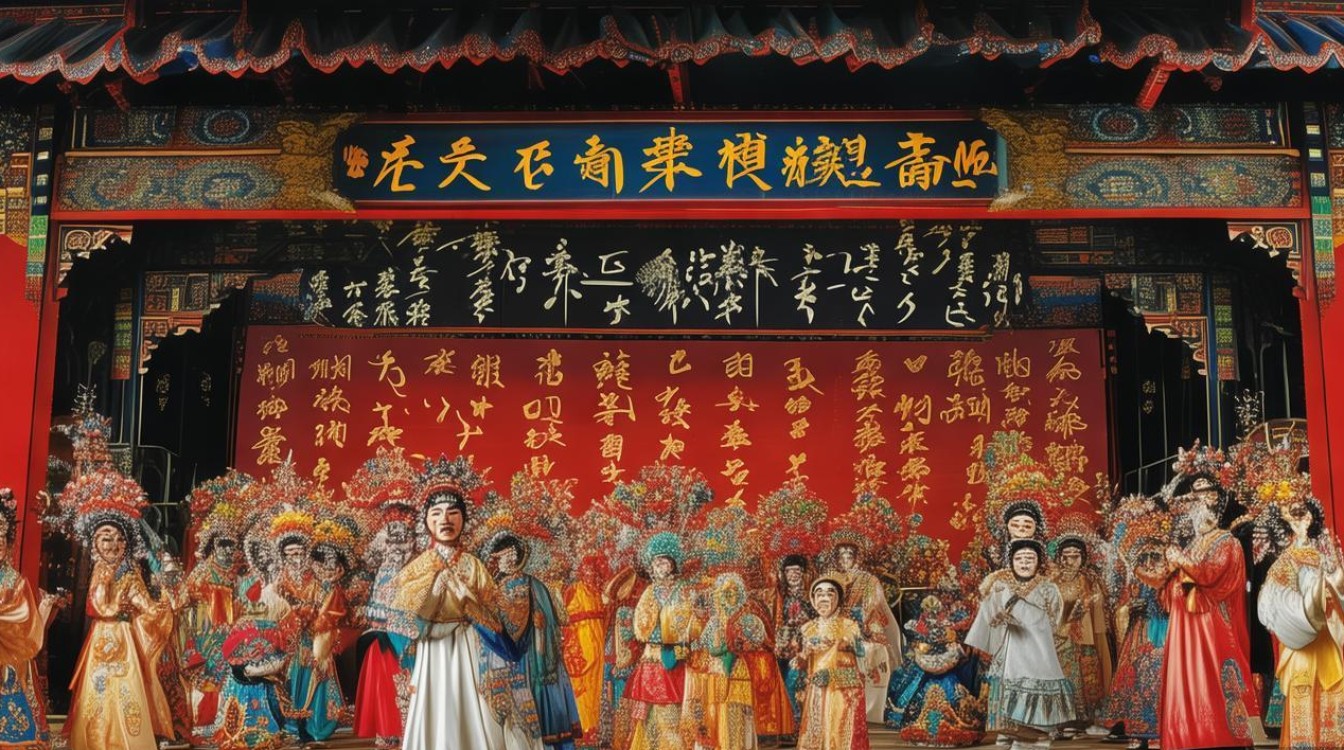

2004年的戏曲舞台,既是对经典的致敬,也是对创新的探索,传统剧目的复排以“精打磨”为特点,京剧《锁麟囊》《四郎探母》、越剧《红楼梦》《梁山伯与祝英台》等经典作品在全国范围内巡演,通过“名角+名剧”的模式吸引观众,李胜素、于魁智领衔的京剧《锁麟囊》在保利剧院连演10场,上座率高达95%,成为当年京城文化热点;茅威涛、陈颖主演的越剧《陆文龙·归宋》则以全新舞台设计亮相第七届中国艺术节,斩获“文华大奖”提名。

新创剧目则更注重贴近时代审美,豫剧《村官李天成》以农村基层干部为原型,用现代戏语言讲述民生故事,在河南全省巡演200余场,观众超百万人次;川剧《金子》改编自曹禺原著,将川剧高腔与话剧表演融合,在重庆、成都等地引发“川剧热”;儿童剧《闪闪的红星》(京剧版)则通过童趣化改编,让青少年观众感受戏曲魅力,成为当年“戏曲进校园”的代表性作品。

媒体传播:从“剧场”到“荧屏”的跨越

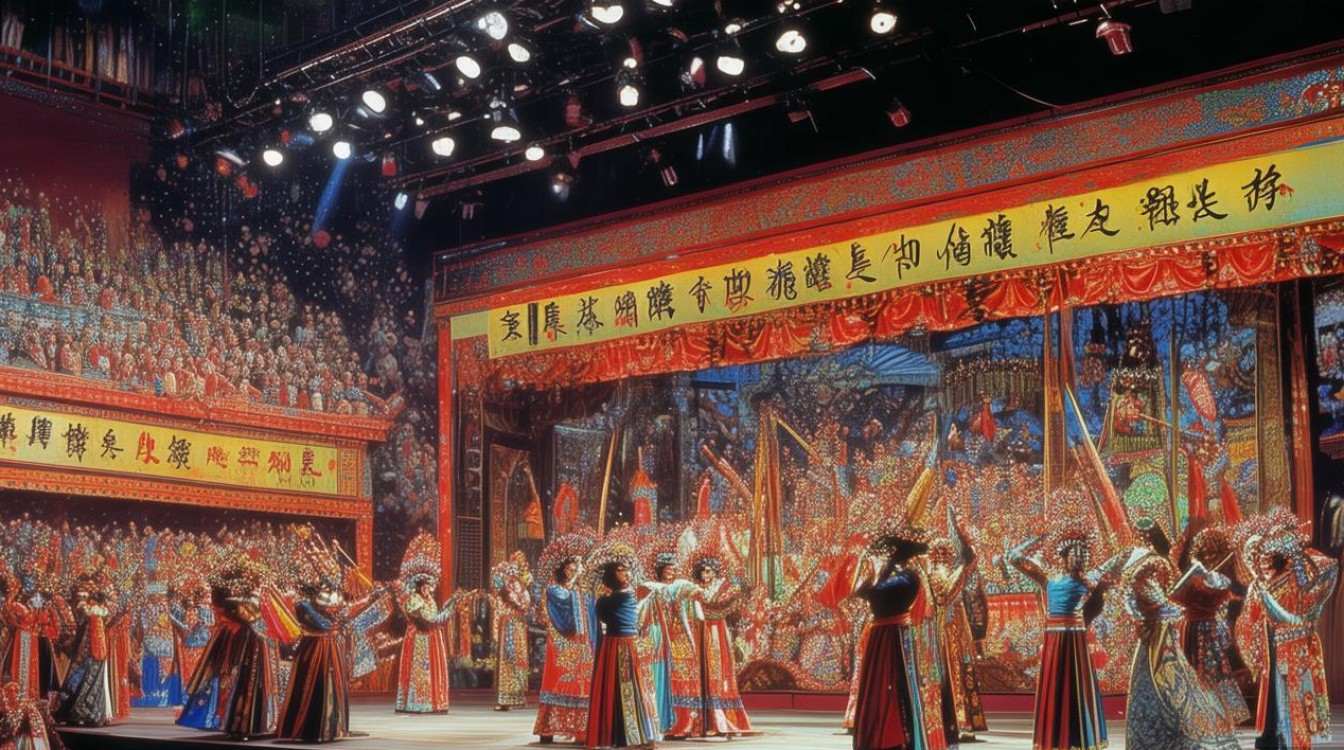

2004年,媒体成为戏曲传播的重要推手,央视戏曲频道《空中剧院》栏目推出“经典剧目月”,每周直播一部京剧、越剧或黄梅戏经典,收视率稳居频道前三,其中京剧《贵妃醉酒》的直播吸引全国超5000万观众;地方卫视同样发力,河南卫视《梨园春》举办“2004年戏迷擂台赛”,参赛选手覆盖全国20多个省份,决赛收视率突破15%,创下戏曲节目收视新高。

新媒体开始崭露头角,中国戏曲艺术网在2004年上线,提供剧目视频、演员访谈等内容,日均访问量超10万人次;手机戏曲彩铃(如京剧《智取威虎山》选段、越剧《天上掉下个林妹妹》)在年轻人中流行,成为戏曲传播的新渠道。

地域特色:百花齐放的剧种活力

2004年,各地方剧种凭借地域特色展现出差异化活力,京剧作为“国剧”,在流派传承上持续发力,梅派、程派、荀派等流派传人通过“流派演唱会”集结,吸引大量戏迷;越剧则在江浙沪地区保持高人气,单仰萍、方亚芬主演的《祥林嫂》在杭州剧院连演20场,场场爆满;黄梅戏凭借《天仙配》《女驸马》的经典IP,在安徽、湖北等地开展“黄梅戏文化旅游节”,推动戏曲与旅游融合;川剧的“变脸”“吐火”绝活通过综艺节目亮相,吸引年轻观众关注;粤剧则在港澳地区保持影响力,红线女主演的《搜书院》在香港文化中心演出座无虚席。

社会参与:从“小众”到“大众”的延伸

2004年,戏曲的社会参与度显著提升。“戏曲进校园”活动在全国推广,北京大学、复旦大学等高校开设戏曲选修课,学生戏曲社团数量同比增长30%;社区戏曲角成为中老年人文化生活的重要载体,北京陶然亭公园、上海豫园等地的自发演出,每周吸引数千观众;票友组织蓬勃发展,全国性“票友大赛”举办超50场,参赛人数突破万人,其中既有退休工人,也有白领、大学生,戏曲观众群体日趋年轻化。

2004年重要戏曲事件一览

| 时间 | 事件名称 | 影响 | |

|---|---|---|---|

| 2004年2月 | 中国民族民间文化保护工程推进 | 文化部部署“非遗”保护工作,戏曲纳入重点保护范畴 | 推动戏曲系统性保护,各地启动剧种普查与传承人认定 |

| 2004年8月 | 第七届中国艺术节 | 杭州举办,戏曲展演涵盖京剧、越剧、川剧等12个剧种,新创剧目占比超40% | 促进戏曲创新与交流,越剧《陆文龙·归宋》等获“文华大奖”提名 |

| 2004年11月 | 第21届中国戏剧梅花奖揭晓 | 戏曲演员占获奖者80%,京剧张建国、越剧陈飞等获奖 | 树立演员标杆,引发观众对中青年戏曲演员的关注 |

| 2004年全年 | 《空中剧院》常态化播出 | 央视推出“经典剧目月”,播出《锁麟囊》《牡丹亭》等20余部 | 覆盖全国观众,收视率稳居戏曲类节目首位,推动“剧场艺术进万家” |

相关问答FAQs

Q1:2004年戏曲流行的原因有哪些?

A1:2004年戏曲流行主要得益于三方面:一是政策支持,国家“非遗”保护工程的启动为戏曲提供了资金与制度保障;二是媒体传播,央视《空中剧院》《梨园春》等节目扩大了戏曲的受众范围;三是创新融合,新创剧目贴近时代审美,跨界传播(如戏曲彩铃)吸引了年轻观众。“戏曲进校园”等活动也提升了戏曲的社会关注度。

Q2:2004年有哪些新创剧目对年轻人吸引力较大?

A2:2004年对年轻人吸引力较大的新创剧目包括:豫剧《村官李天成》(现代戏,讲述基层干部故事,语言通俗)、川剧《金子》(融合川剧高腔与话剧表演,舞台设计新颖)、儿童京剧《闪闪的红星》(童趣化改编,适合青少年观看),越剧《陆文龙·归宋》通过传统程式与现代舞美的结合,也吸引了大量年轻戏迷。