豫剧《刘墉铡王爷》作为传统公案戏的经典代表,以清代名臣刘墉为主角,通过“铡王爷”这一核心情节,展现了不畏权贵、依法断案的法治精神,成为豫剧舞台上久演不衰的剧目,故事背景设定在乾隆年间,太师梁英之侄梁王依仗皇亲国戚身份,横行霸道,强占民女,贪污赈灾银两,甚至勾结外敌图谋不轨,百姓告状无门,乾隆皇帝碍于情面犹豫不决,最终由刘墉顶住压力,以“王子犯法与庶民同罪”为准则,用御赐的虎头铡将梁王正法,维护了朝纲法纪。

剧中刘墉的形象深入人心,他不仅是铁面无私的清官,更充满智慧与谋略,面对梁王的权势打压,他先是微服私访,搜集罪证,以“智斗”破解梁王的阴谋;在朝堂之上,他据理力争,以“铡王爷”的壮举震慑权贵,彰显了“法律面前人人平等”的朴素价值观,梁王则作为反面典型,其骄横跋扈、贪婪无度的性格,通过“强抢民女”“朝堂狡辩”等情节刻画得淋漓尽致,与刘墉的刚正形成鲜明对比,强化了戏剧冲突。

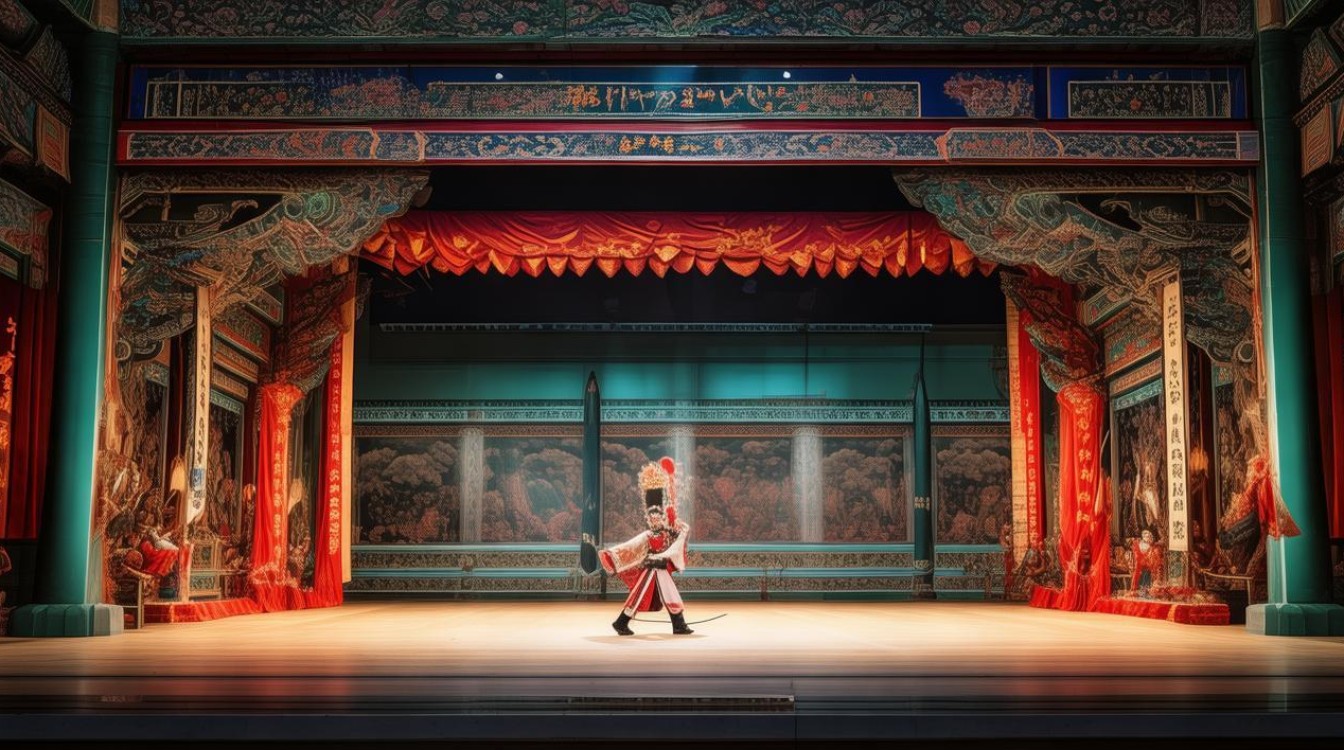

从艺术特色来看,该剧充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的功力,刘墉的唱腔以豫西调为主,高亢激越,如“十保官”唱段,通过大段慢板、二八板,将人物内心的坚定与对百姓的同情表现得淋漓尽致;而“铡王爷”时的念白,则字字铿锵,掷地有声,凸显其不畏强权的气魄,表演上,演员的身段、眼神、台步皆有讲究,如刘墉的“趟马”展现其奔波查案的辛劳,“甩发”表现其愤怒与决绝;梁王的“奸笑”“踉跄”等动作,则将其色厉内荏的形象刻画入木三分,服装道具也极具特色,刘墉的官袍蟒带、梁王的王爷服饰、象征皇权的虎头铡,不仅烘托了人物身份,更成为舞台视觉的焦点,增强了剧目的历史感和代入感。

该剧的社会意义深远,它通过艺术化的手法,将“法理大于人情”的思想传递给观众,在封建等级森严的社会背景下,喊出了“王子犯法与庶民同罪”的时代强音,反映了百姓对公平正义的渴望,即便在当代,其弘扬的法治精神、清官文化仍具有现实意义,成为传统戏曲与现代社会价值观共鸣的典范。

以下为剧中主要人物行当与形象分析:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典情节/唱段 |

|---|---|---|---|

| 刘墉 | 黑头 | 刚正不阿、智慧 | 微服私访、朝堂铡王爷、“十保官” |

| 梁王 | 奸白脸 | 骄横贪婪、阴险 | 强占民女、贪污赈灾、朝堂狡辩 |

| 乾隆 | 老生 | 犹豫重情、明辨 | 初袒护梁王、后默许刘墉铡王 |

| 氁民 | 旦角 | 苦难无助 | 被抢告状、哭诉冤情 |

相关问答FAQs

Q1:历史上刘墉真的铡过王爷吗?

A1:历史上刘墉(1719-1804)为清乾隆、嘉庆时期名臣,以清廉刚正著称,但“铡王爷”情节属于艺术虚构,清代并无刘墉铡杀王爷的史实记载,这一故事是民间文艺创作对“清官断案”主题的典型演绎,通过虚构的“铡王爷”情节,强化“法理至上”的价值观,以满足百姓对公平正义的向往,属于“七分史实,三分虚构”的戏曲创作手法。

Q2:为什么《刘墉铡王爷》能成为豫剧经典剧目?

A2:该剧能成为经典,首先在于其鲜明的主题思想,“王子犯法与庶民同罪”的核心精神跨越时代,引发观众共鸣;剧中刘墉、梁王等人物形象立体,性格冲突强烈,戏剧张力十足;豫剧独特的唱腔艺术(如刘墉的豫西调高亢悲怆)与表演程式(如趟马、甩发)完美结合,展现了地方戏的魅力;该剧在情节设置上既有“智斗”的曲折,又有“铡王”的震撼,满足了观众对“善恶有报”的审美期待,因而历经百年仍广受欢迎。