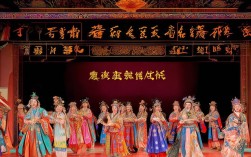

戏曲表演中,“亮相”是演员通过定格的姿势、眼神与身段,集中展现人物性格、身份与情绪的核心技巧,而“单刀”特指以关羽为代表的武将所持的青龙偃月刀,其重量、长度与象征意义,使得单刀亮相成为戏曲舞台上极具视觉冲击力与人物塑造力的经典程式,关羽作为“忠义”的化身,其单刀亮相不仅是对武艺的展现,更是对其精神世界的外化,不同情境下的亮相各有千秋,共同构建了“关公戏”中独特的艺术魅力。

定场亮相:初登场时的威仪昭彰

定场亮相是角色首次登场时的“亮相仪式”,目的是给观众留下第一印象,关羽的定场亮相尤为讲究“威”与“庄”,在《单刀会》等剧目中,关羽常在幕后先发出一声低沉的“哇呀——”,随即撩袍端带,迈着稳健的“方步”登场,至台口时,突然停步,双脚呈“丁字步”站稳,右手反握刀柄,刀尖斜指地面,左手五指并拢“捋髯”(象征其美髯公身份),眼神平视前方,眉峰微蹙,面沉似水,灯光会聚焦于其红脸与绿袍,青龙刀上的龙纹在光线下若隐若现,形成“红、绿、金”三色碰撞的强烈视觉对比。

这一亮相的动作要点在于“稳”:腰背挺直如松,刀身虽斜却无丝毫晃动,既体现关羽“身长九尺,髯长二尺”的魁梧体态,又暗示其“威震华夏”的统帅气场,观众无需台词,仅从这一静态姿势中,便能感受到关羽的威严与沉稳,为后续剧情奠定“忠义英雄”的基调。

威武亮相:战阵对峙中的气贯长虹

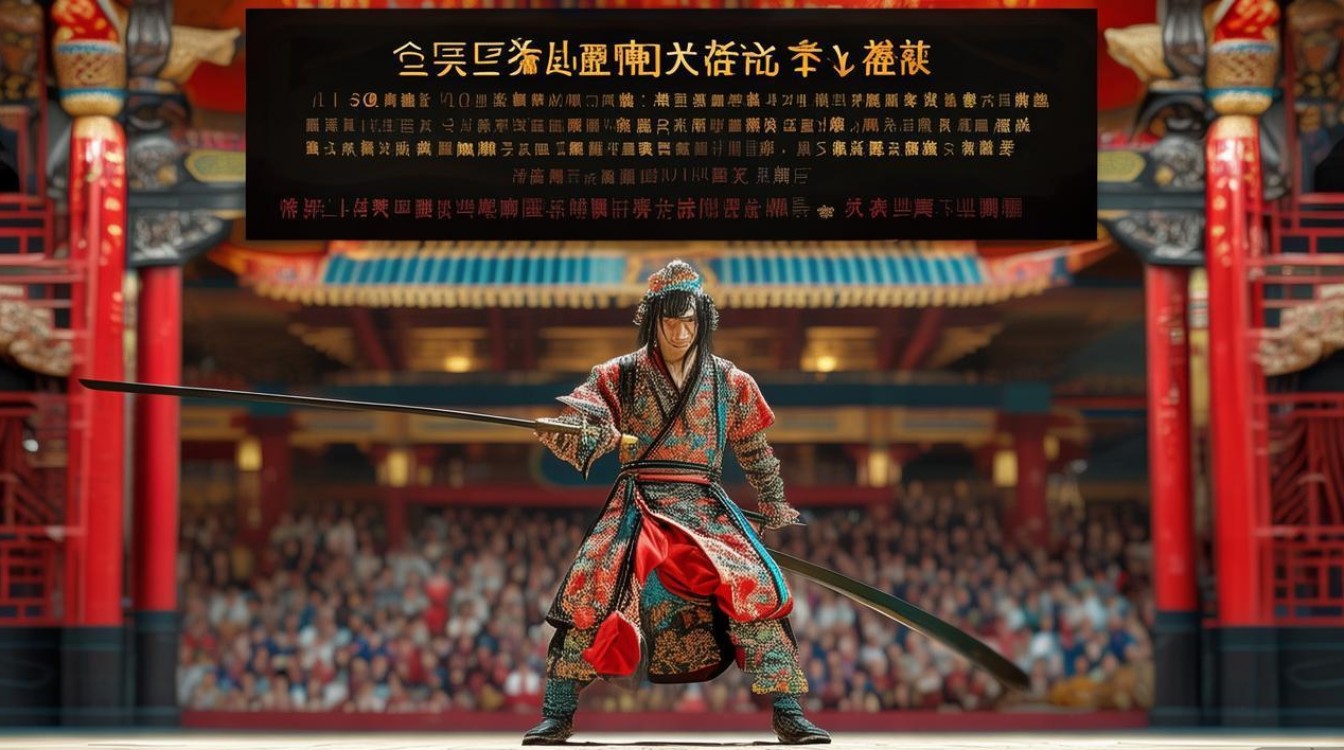

当关羽处于战场或对峙情境时,亮相的核心是“武”,通过夸张的身段与刀法展现其武艺超凡,在《战长沙》中,关羽与黄忠对垒,两人大战数十回合后,关羽突然一个“鹞子翻身”,跃至中场,双腿弯曲成“骑马蹲裆式”,将青龙刀横于胸前,左手掌覆于刀背,虎口向上,眼神如电,直视对手,刀身与手臂形成一条直线,仿佛能“力劈华山”,黄忠见状亦持刀对峙,两人四目相对,空气凝固,仅靠亮相便将“棋逢对手”的紧张感拉满。

此类亮相常配合“刀花”技巧:演员需快速转动手腕,使刀在身前划出圆弧,再猛然“刹住”,刀尖指向对手,称为“涮刀亮相”,动作的爆发力与定格的瞬间感,既是对武艺的炫耀,也是对气势的宣示,让观众直观感受到关羽“万军之中取上将首级”的勇猛。

儒雅亮相:文武双全的君子之风

关羽并非仅有“武将”一面,其“读《春秋》”的形象深入人心,因此儒雅亮相是其“忠义”与“学识”的结合,在《单刀会》中,关羽赴宴时,虽持单刀,却举止从容,他左手轻提刀背,刀尖自然下垂,右手“甩袖”至胸前,微微颔首,眼神中带着一丝从容与警惕,宴席上,鲁肃提及荆州归属,关羽突然将刀“顿”在桌案上(舞台上的虚拟动作),左手捋髯,右手食指指向鲁肃,眼神锐利却不失君子风度,这一“顿刀亮相”既展现其威慑力,又体现其“有理有节”的处事态度。

此类亮相的动作多“柔中带刚”:提刀时手腕放松,步伐如文人般舒缓,但眼神始终坚定,刀虽未出鞘,却仿佛“刀气”内敛,将关羽“武圣”与“儒将”的双重身份融为一体,打破“武将只有粗犷”的刻板印象。

悲壮亮相:英雄末路的苍凉绝唱

在《走麦城》等悲剧剧目中,关羽的亮相转向“悲”,通过身形的颤抖与眼神的落寞,展现英雄末路的苍凉,麦城被困时,关羽独坐帐中,右手无力地垂于身侧,青龙刀斜靠在桌边,左手捋髯的手指微微发抖,当听到“东吴大军已至”的消息时,他猛然站起,却因体力不支踉跄一步,顺势用刀支撑地面,抬头望向远方,眼神中既有对“过五关斩六将”的追忆,也有对“败走麦城”的不甘,泪水在眼眶中打转却未落下,最终化为一声长叹。

此时的亮相无需复杂动作,仅凭“形散神不散”:刀身的倾斜暗示其势已去,眼神的复杂情绪则承载了“忠义未竟”的遗憾,演员通过“气韵”的传递,让观众在悲悯中感受到关羽“虽败犹荣”的英雄气概,使悲剧更具感染力。

战前亮相:蓄势待发的雷霆之势

在战前动员或即将冲锋时,关羽的亮相充满“动”感,通过短暂的蓄力展现爆发力。《华容道》中,曹操败走华容道,关羽率兵拦截,他单膝跪地,右手将青龙刀“戳”在地上,左手撑膝,身体前倾,眼神紧盯远方烟尘,口中低吼“关某在此,休走!”,这一“跪地亮相”既体现其准备随时冲锋的战姿,又通过“戳刀”的动作传递出“挡我者死”的决绝。

此类亮相常配合“顿挫”的步伐:演员先快速后退半步,再猛然前冲,至台口时突然停顿,刀尖上挑,与眼神形成“上挑下视”的对比,仿佛即将冲破舞台的束缚,将战场上的紧张气氛推向高潮。

单刀亮相类型与艺术效果对比表

| 亮相类型 | 动作要点 | 剧目举例 | 人物情绪 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|---|

| 定场亮相 | 丁字步站稳、反握刀柄、捋髯平视 | 《单刀会》初登场 | 威严、沉稳 | 塑造统帅气场,奠定人物基调 |

| 威武亮相 | 骑马蹲裆式、横刀胸前、涮刀刹住 | 《战长沙》对黄忠 | 勇猛、张扬 | 展现武艺超凡,制造视觉冲击 |

| 儒雅亮相 | 提刀下垂、甩袖颔首、顿刀指人 | 《单刀会》宴鲁肃 | 从容、警惕 | 体现文武双全,塑造君子形象 |

| 悲壮亮相 | 刀身斜靠、身形颤抖、眼神落寞 | 《走麦城》被困 | 不甘、苍凉 | 传递英雄末路,引发观众共情 |

| 战前亮相 | 单膝跪地、戳刀撑膝、前冲盯视 | 《华容道》截曹操 | 决绝、威慑 | 渲染战场紧张,突出气势张力 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲单刀亮相的动作是否因剧种不同而有差异?

A1:是的,不同剧种在单刀亮相的动作细节、节奏与风格上各有侧重,例如京剧关羽亮相强调“稳、准、狠”,动作大开大合,如“涮刀亮相”的刀花转速快、幅度大;昆曲则更注重“柔与韵”,亮相时步伐较缓,眼神更细腻,如《单刀会》中昆曲版的关羽,捋髯动作会配合轻微的颤指,体现“儒雅”中的内敛;粤剧因表演风格更贴近生活,亮相时动作幅度较小,常加入“南派武打”的扎实马步,如“定场亮相”时膝盖弯曲角度更大,突出“接地气”的威猛,这些差异源于各剧种的美学传统,但核心都是通过单刀亮相塑造关羽的“忠义”形象。

Q2:为什么关羽的单刀亮相多为“红脸+绿袍+青龙刀”的组合?这一色彩搭配有何象征意义?

A2:“红脸+绿袍+青龙刀”的色彩组合是关羽形象的标志性符号,其象征意义与人物性格、文化内涵紧密相关,红色脸谱象征“忠义”与“刚烈”,关羽“身在曹营心在汉”的忠诚、“华容义释曹操”的仁义,以及“过五关斩六将”的决绝,均通过红色传递其“赤胆忠心”;绿色袍服在戏曲中多代表“侠义”与“勇武”,如梁山好汉多穿绿衣,关羽的绿袍既体现其“武将”身份,又暗合其“义薄云天”的江湖气;青龙刀上的龙纹则象征“帝王之气”,关羽死后被尊为“关圣帝君”,青龙刀的“龙”既呼应其“武圣”地位,也暗示其“忠义”如龙能“镇守乾坤”,这一色彩组合通过视觉冲击,让观众在第一时间识别角色,并理解其精神内核,是戏曲“以形写神”美学的典型体现。